대기업 시스템통합(SI) 계열사에 오너의 등장, 이유는 뻔하다. 대기업에서 흔하게 써먹는 방법이다. 차고 넘치는 계열사들의 IT일감이 돈이 된다는 것은 삼척동자도 다 아는 일이고, 이는 지분가치 상승으로 이어질 게 뻔하기 때문이다.

재계 31위 코오롱의 오너 이웅열 회장이 SI 계열사 지분을 싹 정리한다. 주주명부에 이름을 올린지 11년만이다. 이유는 뻔하다. ‘일감몰아주기’로 통칭되는 대기업들의 ‘총수일가 사익편취 금지’ 규제 강화 움직임에 손을 들었다.

| ▲ 이웅열 코오롱 회장 |

25일 업계에 따르면 이웅열 코오롱 회장은 다음달 20일 코오롱베니트 지분 49.0%(137만2000주)를 지주회사 ㈜코오롱에 처분키로 했다. 매각금액은 211억원(주당 1만5367원)이다. 다만 돈이 오가지는 않는다. 주식 맞교환을 한다. 이 회장은 매각 댓가로 ㈜코오롱이 발행하는 신주 56만5241주(3만7300원)를 받게 된다.

이 회장은 ㈜코오롱 지분이 47.4%(571만주)에서 49.7%(628만주)로 증가한다. ㈜코오롱은 코오롱베티트 지분이 51%(142만8000주)에서 100%(280만주)로 확대, 완전자회사로 편입한다. 일감몰아주기 규제를 해소하기 위한 목적도 있다.

코오롱베니트의 최근 5년간 재무실적을 보면, 매출은 5년간 매년 예외없이 증가 추세다. 2013년 2620억원에서 작년에는 4170억원을 찍었다. 한 해 평균 3570억원이다. 영업이익 또한 한 해 113억원 꼴로 5년연속 흑자기조를 유지하고 있다.

비결이 무어냐고 묻는 것은 불필요한 사족이다. 계열사들이 든든히 밀어주는데 돈 잘 버는 모습이 보이지 않았다면 그게 오히려 이상했을 것이다. 내부 IT 일감이 한 몫 했다.

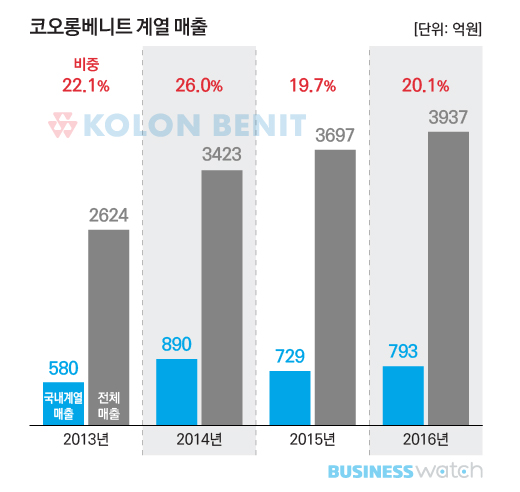

2012년, 코오롱베니트는 국내 계열사들로부터 525억원의 매출을 올렸다. 전체 매출(853억원)의 61.6%에 달하는 수치다. 2013년 5월 코오롱글로벌 IT부문 양수 이후 외형이 커져 계열 비중은 20% 안팎으로 낮아지기는 했지만 내부거래는 지금껏 적잖이 쭉 이어지고 있다.

지난해만 보더라도 코오롱 주력사 코오롱인더스트리로부터 벌어들인 매출이 371억원이다. 코오롱글로벌도 275억원이나 된다. 전체 매출(4170억원) 중 20.3%(847억원)가 계열 매출이다. 코오롱베니트와 내부거래가 있는 계열사만 24개사에 달한다.

이렇다보니 이 회장이 차고 넘치는 계열 IT 물량을 기반으로 손쉽게 재산을 불린다고 말들이 많았다. 대표적인 대기업 일감몰아주기 수혜 대상으로 이름이 오르내린 지도 오래됐다. 이 회장이 2007년 1월 이후 지분 인수 및 출자를 통해 지분율을 확대하며 줄곧 주주로 있어서다.

이런 이유로 코오롱베니트는 현재 ‘총수일가 사익편취 금지’ 규제 대상이다. 2014년 2월부터 시행된 사익편취 규제 대상이 지난해 4월 자산 10조원 이상 상호출자제한기업집단에서 자산 5조원 이상의 준대기업집단까지 확대되면서 코오롱도 사정권에 들어간 것이다.

사익편취 규제 중 일감몰아주기는 총수일가 지분이 20%(상장 30%) 이상인 계열사가 다른 계열사로부터 매출 200억원 이상 혹은 12% 이상 매출을 올릴 경우 규제 리스트에 이름을 올린다.

‘재벌개혁의 전도사’ 김상조 위원장이 진두지휘하는 공정거래위원회의 사익편취 규제에 대한 대기업 압박 수위는 점점 더 높아지는 추세다. 공정위는 아예 연내 공정거래법을 전면 뜯어고쳐서라도 사익편취와 편법적 지배력 확대를 차단하겠다고 벼르고 있다.

총수일가 사익편취 금지 규제 대상이 되는 총수일가 지분 기준을 상장·비상장 가릴 것 없이 20%로 하고, 사익편취 규제를 받는 계열사가 50% 넘게 지분을 보유한 자회사를 포함하도록 하는 공정거래법 개정을 밀어붙일 참이다.