넥슨 그룹 사업지주사 넥슨(옛 넥슨재팬)이 지난 14일로 '상장 10주년'을 맞았다. 2011년 12월 도쿄증권거래소 1부 시장에 상장한 넥슨은 지난 10년간 시가총액을 4배가량 키웠다. 상당수 국내 기업들이 해외 증권 시장에 입성했음에도 뚜렷한 성과를 거두지 못한 것과 비교된다.

16일 도쿄증권거래소에서 넥슨의 시가총액은 약 2조320억엔, 우리 돈으로 21조원에 달한다. 시총 순위로 84위. 닌텐도(7조453억엔) 다음으로 게임사 가운데 두번째로 몸값이 크다.

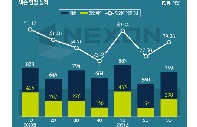

올 4월 넥슨의 주가는 장중 한때 최고치인 3740엔까지 올랐다. 당시 유통 주식수가 8887만주인 것을 감안하면 시총 규모가 무려 3조3230억엔까지 치솟았던 셈이다. 넥슨은 10년 전 시초가 1307엔(시총 5500억엔)으로 첫 거래를 시작한 이후 현재까지 기업가치를 거의 4배 불린 셈이다.

수익성이 높은 게임 소프트웨어 업종답게 넥슨의 영업이익 순위는 시총 랭킹을 훌쩍 넘어선다. 니혼게이자이신문이 집계한 넥슨의 영업이익 순위는 이날 기준 69위. 주요 전자기기 제조사인 캐논(70위)과 도시바(72위) 등을 앞선다.

넥슨은 지난해 1115억엔의 영업이익을 거두며 사상최대를 기록했다. 그해 매출이 2930억엔인 것을 감안하면 영업이익률은 40%에 육박한 38%에 달한다.

해외로 일찍 눈돌려, 콘텐츠 강국 일본 상장

넥슨은 국내 인터넷·게임사 가운데 해외 시장으로 일찍 눈을 돌린 회사다. 'IT 버블' 시기인 1990년대 중반 대부분 다른 기업들이 국내 시장에 주목할 때 넥슨은 1996년 미국에 현지 법인을 설립했다. 온라인게임 장르가 생소한 미국 시장에 고구려를 배경으로 만든 '바람의나라'를 처음 선보였다.

1999년에는 일본과 싱가폴 등으로 시장을 확대했다. 미국에선 고배를 마셔 한번 철수하기도 했으나 2006년에 LA에 법인을 설립하고 계속 문을 두드렸다. 마침 해외 사업도 탄력을 받았다. 2010년 기준 넥슨은 국내를 포함해 일본과 미국, 유럽 등에 법인을 두고 세계 71개국에 30여 개 온라인 게임을 서비스했다. 세계 회원수는 3억5000만명을 넘는다.

넥슨 창업자인 김정주 NXC 이사를 비롯한 설립 멤버들은 사업 초기 때부터 회사를 '한국판 월트디즈니'로 키우기 위해 역량을 모았다. 이를 위해 국내보다 게임 사업 성장성을 높게 평가하는 해외 시장에 상장하려 했다.

이렇게 선정된 곳이 일본이다. 문화 콘텐츠 강국인 일본 시장에 진출해 글로벌 공략을 위한 교두보를 마련하고 제대로된 기업가치를 평가받겠다는 것이다.

상장 이후 넥슨은 국내 게임 업계에서 가장 돋보이는 재무 성과를 달성하며 고공 성장을 이어간다. 상장 첫해인 2011년에 국내 게임사 가운데 처음으로 매출 1조원대를 돌파했고 2017년 2조원대를 넘었다. 지난해 3조원대 이정표를 세웠다.

PC온라인게임 '던전앤파이터'가 중국 시장에서 공전의 히트를 기록하며 매출 성장을 이끌었고 '메이플스토리'와 '카트라이더' '마비노기' 등 대표작이 오랜 기간 동안 식지 않은 흥행 열기를 이어가고 있다.

해외 상장 기업들 가운데 성공 사례

넥슨처럼 해외 시장에 상장한 인터넷·게임사들이 있으나 순탄하게 성장한 사례는 드물다. 2000년대 중반에 그라비티와 웹젠이 미국 나스닥 시장에 입성했으나 최대주주가 바뀌거나 상장폐지된 바 있다.

네이버의 일본 자회사였던 '라인(LINE)'은 2016년 일본과 미국 증시에 동시 상장했으나 지난해 소프트뱅크의 자회사인 Z홀딩스와 통합하면서 일본 증시에서 이름을 지웠다. Z홀딩스는 네이버와 일본 소프트뱅크가 지분 절반씩을 가진 조인트벤처(합작법인)으로 운영되고 있다.

한 게임사 관계자는 "해외 증시에 상장한 국내 기업들이 오랜 기간 동안 상장을 유지하기 쉽지 않은 것은 상주하는데 드는 인건비 등이 적지 않고 기업가치를 꾸준히 키우는 것이 만만치 않기 때문"이라고 설명했다.

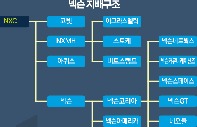

일본에서 근무하는 넥슨의 직원수는 올 9월말 기준 265명에 달한다. 자회사인 넥슨코리아(5404명)를 포함한 넥슨 그룹 전체 인원 6600명 가운데 4%를 차지한다.