지난 3월 시진핑 중국 국가주석이 글로벌 기업 최고경영자(CEO) 42명과 함께 찍은 단체 사진은 벤츠의 중국 입지를 보여준다. 사진의 맨 앞줄 한가운데에 선 시진핑 주석과 왕이 외교부장 사이에 선 CEO가 올라 셸레니우스 메르세데스 벤츠 회장이다. 내로라하는 글로벌 CEO 중에서 벤츠 회장이 주빈을 맡은 셈이다.

이 사진이 보여주듯 중국은 벤츠의 중요한 시장이다. 지난해 벤츠는 중국에서 68만대를 팔았다. 벤츠 전세계 판매량(198만대)의 34% 수준으로, 유럽과 맞먹는다. 올라 셸레니우스 회장은 지난달 열린 신차 설명회에서 중국에 대해 "자랑스럽게 고향이라고 부른다"며 애정을 숨기지 않았다.

벤츠의 지주사인 메르세데스-벤츠 그룹 AG 지배구조 측면에서도 중국은 중요하다. 지난 3월 기준 주요 주주를 보면 △베이징자동차그룹 9.98% △지리자동차 창업자 리슈푸 9.69% △쿠웨이트 국부펀드 5.57% 등이다.

이 같은 관계 탓에 일각에선 벤츠가 중국 회사라는 딱지가 붙는다. 자동차 종주국 독일의 최고급 브랜드가 저가의 중국 이미지로 오염된 셈이다. 온라인 공간에선 '짱츠'라는 비아냥도 듣는다.

중국 자본이 벤츠의 단일 최대주주라는 점만으로 벤츠를 중국차라고 단정할 수 있을까. 결론부터 말하자면, 단정할 수 없다. 벤츠 주주 지역별 분포를 보면 아시아 21.13%%, 미국 16.78%, 독일 제외한 유럽 16.44%, 독일 7.01% 등으로 다양하다.

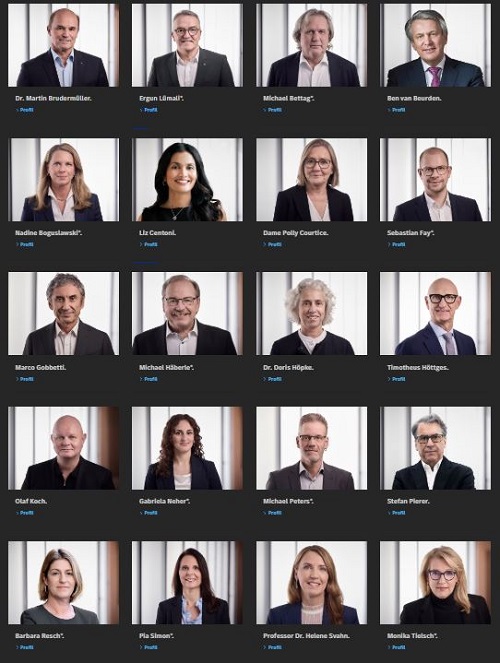

벤츠 홈페이지에 공개된 이사회 9명 중 7명이 독일 태생이다. 나머지 2명도 스웨덴과 스위스 출신이다. 이들은 모두 벤츠 직원 출신이다. 중국 지역을 담당하는 올리버 톤 이사도 독일 출생으로 2007년부터 벤츠에서 일하고 있다. 국적과 상관없이 중국 자본이 추천한 이사진은 없는 것으로 알려졌다.

중국 자본이 벤츠 지분 20% 가까이를 가지고도 이사회에 이사 한명도 넣지 못하는 이유는 뭘까. 업계에선 독특한 독일의 지배구조를 지목한다. 독일 상장기업은 업무집행기관인 경영이사회(management board)와 감독기관인 감독이사회(supervisory board)로 이원화됐다.

감독이사회의 힘은 막강하다. 경영이사회의 경영 상황을 감독하고, 경영이사회 임명권을 가지고 있다. 벤츠가 중국차라고 하기 위해선 중국 자본이 벤츠 감독이사회를 장악해야 하지만, 지분만으로 해결할 수 없다. 벤츠의 감독이사회는 총 20명으로 구성되는데, 독일법에 따라 주주와 직원이 각각 10명씩 추천한다. 중국 자본이 벤츠 지분 20%를 갖고 있더라도 감독이사회를 장악하기는 사실상 불가능한 구조인 셈이다.

최근 판매 흐름을 보면 벤츠의 중국내 입지는 좁아지고 있다. 벤츠의 중국 판매량은 지난해 7% 감소한 데 이어 올 1분기에도 10% 줄었다. 특히 '벤' 차종의 판매량은 작년 20%, 올 1분기 39% 각각 감소했다. 이를 반영한 지난 1분기 벤츠 매출(332억 유로)은 전년동기대비 7.4% 줄고, 순이익(17억 유로)은 전년동기대비 42.8% 급감했다. 벤츠가 중국에서 무작정 잘팔리는 시절은 지나갔단 얘기다.

업계 관계자는 "벤츠에 중국이 중요한 시장은 맞지만 경영상의 의사결정에 중국 자본이 입김을 넣을 수 있는 구조는 아니다"고 전했다.

총 1개의 댓글이 있습니다.( 댓글 보기 )