11일 사상 최대 규모로 열린 '세미콘코리아 2026'에서 인공지능(AI) 반도체의 핵심인 HBM4(고대역폭메모리) 이후 시장 주도권을 잡기 위한 차세대 전략이 공개됐다. SK하이닉스는 반도체 적층 등 한계를 넘기 위해 AI 기반 연구개발(R&D)을 제안했고, 삼성전자는 메모리 제조사를 넘어선 AI 시스템 아키텍트(설계자)로 진화를 예고했다.

SK "AI 도입했더니 시간 400분의 1 단축"

이날 이성훈 SK하이닉스 R&D 공정담당(부사장)은 공정 미세화와 적층 한계를 돌파하기 위해 AI 기반 R&D로의 패러다임 전환을 제시했다.

이 부사장은 "메모리 반도체의 본질적 경쟁력은 제때 좋은 제품을 시장에 내놓는 '타임 투 마켓(Time to Market)'에 있다"며 "하지만 난도가 급상승하는 상황에서 인력과 리소스를 투입하는 기존 R&D 방식은 이제 한계에 봉착했다"고 진단했다.

SK하이닉스는 이 한계를 AI로 뚫고 있다. 신물질 탐색 과정에 AI 모델을 도입해 소요 시간을 기존 방식 대비 400분의 1로 단축했다. 엔비디아와의 협력으로 공정 레시피 개발에 필요한 웨이퍼 수를 10분의 1 수준으로 줄였다.

이 부사장은 "AI를 통해 효율성뿐만 아니라 효과성까지 높일 수 있다는 것을 경험했다"며 반도체 제조사가 공정 개발 단계부터 데이터와 AI를 활용해 개발 주기와 비용을 관리하는 시대가 왔다고 강조했다.

아울러 그는 그간 보안을 이유로 금기시됐던 '반도체 제조 데이터 공유'의 빗장을 풀 필요가 있다고 강조했다. 그는 "지금까지 금기시돼 왔던 데이터 공유를 어떻게 잘할 수 있을지가 우리가 풀어내야 할 숙제"라며 "에코 시스템 안에서 소재와 장비 데이터가 유기적으로 공유돼야만 개발 리드타임(주문부터 납품까지 소요시간)을 유지할 수 있다"고 말했다.

삼성 "디바이스·패키징·설계 삼박자"

이날 삼성전자는 메모리와 파운드리(반도체 위탁생산), 패키징 기술을 하나로 묶어 최적화하는 '코-옵티마이제이션(Co-optimization, 공동 최적화)' 전략을 내세웠다. 아울러 소부장(소재·부품·장비) 파트너사와 협력이 피지컬 AI 시대를 뒷받침하는 기술적 자산이 될 것이라며 K-반도체 생태계의 결속을 제안했다

송재혁 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문 최고기술책임자(CTO)는 "메모리 대역폭 갭(연산속도를 데이터라 따라가지 못하는 현상)이 결국 AI 시스템을 발전시키는 데 허들이 될 것"이라며 "삼성은 디바이스와 패키징의 혁신을 넘어 설계 아키텍처까지 삼박자로 준비한 코-옵티마이제이션 시너지를 통해 고객 가치를 극대화하겠다"고 말했다.

이어 송 CTO는 AI 워크로드의 폭발적인 증가로 인한 메모리 대역폭 한계가 AI 발전을 가로막는 '메모리 벽'이 될 것이라고 진단했다. 이를 타개하기 위해 삼성전자는 차세대 HBM4의 베이스 다이(Base Die, 적층 구조 밑단)에 파운드리 공정인 핀펫(FinFET, 3차원 구조) 기술을 선제적으로 도입했다.

특히 베이스 다이에 연산 기능을 내장하는 삼성 커스텀 HBM의 경우 동일 전력 대비 성능이 2.8배까지 향상되는 실험 결과를 확보하며 메모리 제조사를 넘어선 AI 시스템 아키텍트 진화를 예고했다.

엔비디아 "AI 팩토리·피지컬AI가 핵심 동력"

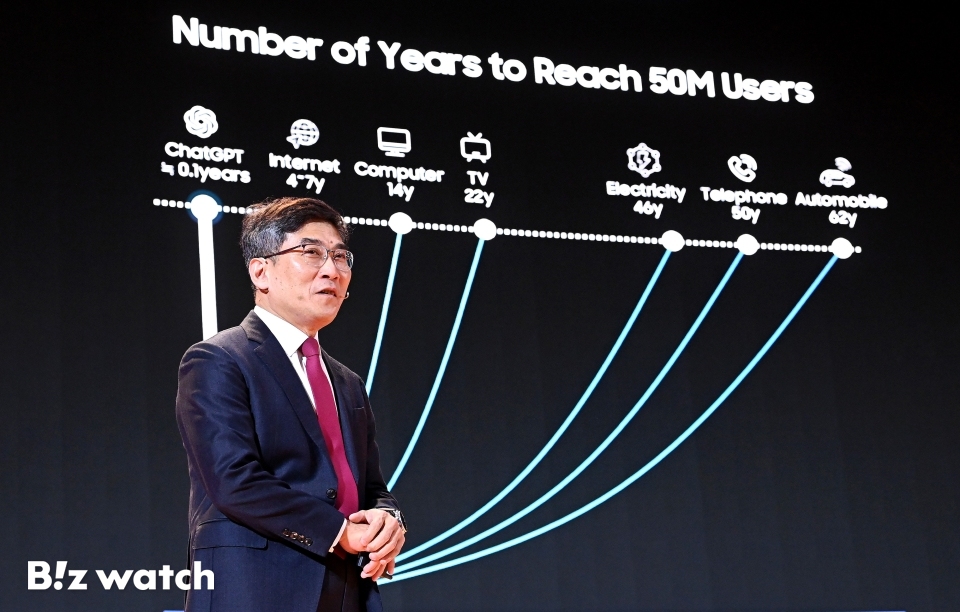

엔비디아는 칩 설계 회사가 아닌 에너지부터 모델, 소프트웨어까지 아우르는 'AI 전주기 인프라 기업'으로 스스로 정의했다.

정소영 엔비디아코리아 대표는 데이터와 전기를 통해 지능을 생산하는 AI 팩토리와 인간의 물리적 환경을 인식하는 피지컬(Physical) AI를 미래 핵심 동력으로 꼽았다. 특히 차세대 GPU 플랫폼 '루빈(Rubin)' 시대에는 칩 단위를 넘어선 시스템 와이드(System-wide) 관점의 혁신이 필수적이라고 부연했다.

엔비디아가 이번 행사에서 강조한 핵심 무기는 물리 법칙을 학습한 AI 모델인 'AI 피직스(AI Physics)'다. 이는 전통적인 고성능 컴퓨팅(HPC) 방식인 방정식을 푸는 대신 학습된 AI가 결과를 빠르게 예측하는 방식으로 반도체 전체 공정의 리드타임을 수십 배에서 수백 배까지 단축한다.