# 통상 항공사는 대형항공사(FSC, Full Service Carrier)와 저비용항공사(Low Cost Carrier)로 분류한다.

FCC는 승객들에게 기내식 등 다양한 서비스를 제공하면서 비교적 높은 운임을 받고, LCC는 서비스와 함께 비용을 줄임으로써 상대적으로 낮은 운임으로 승객을 모으는 방식이다.

|

하지만 사실 이는 사업방식에 따른 편의적 구분일 뿐이다. 항공법상 항공사는 정기운송사업자와 부정기운송사업자로만 구분된다. FSC나 LCC나 모두 정기운송사업자다. 2000년대 이후 생긴 후발 신규 항공사들이 기존 항공사들의 과점체제를 깨기 위해 전략적으로 LCC 사업방식을 택한 것이 그 차이일 뿐이다.

4년전 한국을 찾았던 글로벌 민간항공업계의 수장, 토니 타일러 국제민간항공운송협회(IATA) 사무총장도 "개인적으로 '저비용항공사(LCC, Low Cost Carrier)'란 표현은 쓰지 않는다"며 "모든 항공사가 되도록이면 저렴한 가격에 고객을 모시고 싶어한다"고 했다.

항공사를 대형과 저비용으로 구분하는 건 점점 무의미해지고 있다는 얘기다. 대형항공사도 싼 국내선 표를 팔고, 저비용항공사들도 바다 건너 장거리 노선에 여객기를 띄운다.

# 그런데 최근 연말연시를 보내며 유독 국내 저비용항공사들의 안전 문제가 도마에 올랐다.

새해 연휴 마지막 날인 3일 필리핀 세부를 출발해 부산으로 향하던 진에어 항공기가 출입문을 덜 닫은 채 이륙했다가 30분만에 회항했다. 지난달 23일엔 제주항공 항공기가 기내 압력조절장치 고장으로 3000m나 급강하하는 일이 발생했다.

다행히 인명사고는 없었지만 해당 여객기에 탑승했던 승객들은 기내 굉음과 기압차 등으로 적지않은 고통을 겪었다. 또 비행기에서 내릴 때까지 숨막히는 공포와 불안에 떨어야 했다.

LCC는 이미 재작년 국내선의 절반, 국제선의 13% 가량을 점유할 정도로 성장했지만 안전에 대한 우려는 가시지 않고 있다. LCC의 사고 발생 빈도는 기체 결함으로 인한 경미한 사고를 포함해 운항 1만회 당 0.63건으로 대한항공·아시아나항공 등 대형 항공사(0.17건)의 4배에 육박한다.

| ▲ 최정호 국토교통부 2차관이 8일 항공사 안전관리실태를 점검하고 있다.(사진: 국토부) |

# 뭐가 문제일까?

항공당국이 안전 측면에서 LCC라고 대형사에 비해 완화된 기준을 적용하는 것은 아니다. 면허나 운항증명(AOC, Air Operator Certificate) 취득 과정에서 구분없이 국제민간항공기구(ICAO)에서 제정한 최소한의 항공안전 기준을 따르도록 돼 있다. 모든 항공사에 공통된 항공안전 규제가 적용되는 것이다.

그럼에도 불구하고 LCC는 ▲정비 인력 및 인프라 부족 ▲기체 노후화 ▲높은 항공기 가동률 등이 대형사와 비교할 때 안전 측면에서 우려를 사고 있다.

대형사 계열인 진에어와 에어부산을 제외한 LCC들은 기체·엔진 정기정비를 위해 중국, 대만, 홍콩, 싱가포르 등을 찾아간다. 자체 정비 역량이 없기 때문이다. 비행기 1대당 정비사 수(2014년 10월 기준)도 대한항공 35.4명, 아시아나 12.7명 등이지만 제주항공은 7명, 이스타항공과 티웨이 항공은 각각 7.4명, 5.3명에 불과하다.

또 대형사들의 평균 기령이 10년 이내인데 반해 제주항공(11.5년) 진에어(11.8년) 에어부산(14.9년) 이스타항공(14.5년) 티웨이항공(10.3년) 등 LCC의 평균기령은 모두 10년을 넘는다. 그런데도 항공기 가동시간은 LCC가 많다. 올 3분기 기준 대한항공이 월 354시간인데 비해 제주항공은 월 370시간이다.

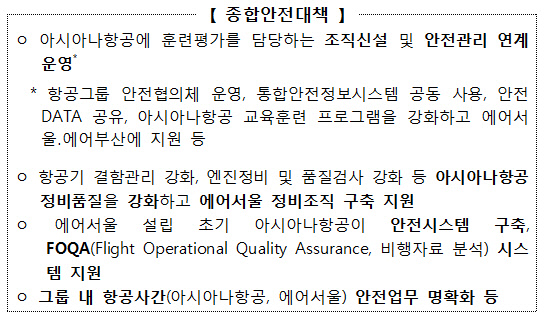

| ▲ 국토교통부가 아시아나항공의 제2 LCC 에어서울 면허 발급시 요구한 종합안전대책(자료: 국토교통부) |

# 결국 사업적 측면에서 후발주자인 LCC는 상대적으로 안전 리스크가 클 수밖에 없다.

내세우는 사업모델이 '최소한의 비용으로 최대한의 효용을 만드는' 데 있기 때문이다. 시장 논리에 따른 효용 극대화 과정에서 정비 불량이나 승무원의 부주의 같은 헛점이 생기기 쉽다. 최소 수준의 비용 투입으로는 항공기 운항에 완벽한 안전을 담보할 수 없다는 얘기다.

최근 저유가 덕분에 항공업계 채산성이 좋아지긴 했지만 경쟁이 격화되고 효용이 강조될수록 비용 감축 압력은 커질 수밖에 없다. 이는 LCC 뿐만 아니라 항공산업 전반의 안전에 대한 위협이 될 수 있다. 이 정도 기준만 지키면 괜찮다는 안일한 사고는 자칫 끔찍한 대형 사고로 이어질 수도 있다.

국토교통부는 지난 8일 항공사 사장들을 불러모아 "안전이 위협받을 경우 정부가 동원할 수 있는 최대의 방법을 동원해 제재를 가하겠다"고 경고했다. 하지만 이것만으론 부족하다.

LCC 급성장과 함께 국적 항공사 항공기는 최근 빠르게 증가해 작년 300대를 넘어섰다. 산업의 규모가 커지고 대중화된 만큼 적어도 이용객들이 불안을 씻어낼 수 있을 만큼 정부가 더욱 세밀한 제도적 기준을 적용할 필요가 있다.

국내 LCC 스스로도 안전에 집중 투자해야 한다. 말레이시아항공은 동남아 LCC의 급성장기였던 재작년 남인도양 해상 실종(MH370편), 우크라이나 상공 미사일 격추(MH17편) 등의 대형 사고를 겪으며 결국 파산 문턱에까지 왔다. 항공 안전의 균열은 인명사고뿐 아니라 항공사 자체의 '공중분해'로 이어질 수 있다는 점을 명심해야 한다.