무안공항 제주항공 사고기의 블랙박스 기록이 끊긴 지점은 최초 착륙하려던 01(남→북 방향) 활주로 남측 종단으로부터 남쪽으로 약 2km 떨어진 해상이었던 것으로 조사됐다.

국토교통부 항공·철도사고조사위원회가 지난 27일 공개한 '제주항공 B737-800 무안공항 항공기사고 예비보고서(Preliminary Report)'에는 이 같은 내용을 포함한 지금까지의 조사 결과가 담겼다.

사조위는 지난 25일 예비보고서 내용을 유가족과 언론에 밝혔지만 홈페이지에 올린 영문과 국문 2종, 각 A4지 5장 분량의 예비보고서에는 지금껏 공개되지 않은 내용도 일부 있었다. ▷관련기사: 제주항공 사고기 '복행' 중 조류 접촉…두 엔진 가창오리 혈흔(1월25일)

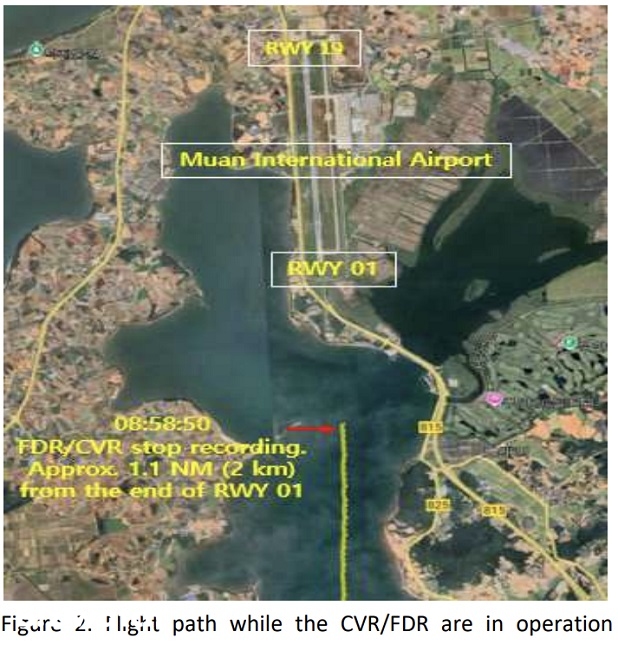

보고서는 사고기의 블랙박스의 비행기록장치(FDR)와 조종실 음성기록장치(CVR) 기록이 동시에 중지된 때의 기체 위치를 처음으로 공개했다. 블랙박스 기록 중지 시점은 작년 12월29일 오전 8시58분 50초다. 이는 사고기 무안공항 동체착륙 후 둔덕 충돌 시점에서 4분 7초 전이다.

이때 사고기는 최초 착륙하려던 01 방향 활주로의 남측 끝단에서 남쪽으로 약 1.1NM(nautical mile, 해리, 1해리=1852m) 떨어진 바다 위에서 공항 방향으로 접근하고 있었다.

앞서 사조위는 양쪽 엔진에서 겨울 철새인 가창오리의 흔적이 발견됐다고 밝혔다. 다만 사조위는 보고서에서 "조류충돌(버드 스트라이크)의 정확한 시점 등은 아직 확인되지 않았다"고 설명했다.

양측 엔진의 조류 충돌에 시차가 있는지나 블랙박스 기록 정지 시점이 01 방향 착륙 시도 중이었는지 복행(고 어라운드, 착륙 절차를 중단하고 고도를 상승)을 시작한 이후인지 등은 보고서에 담기지 않았다.

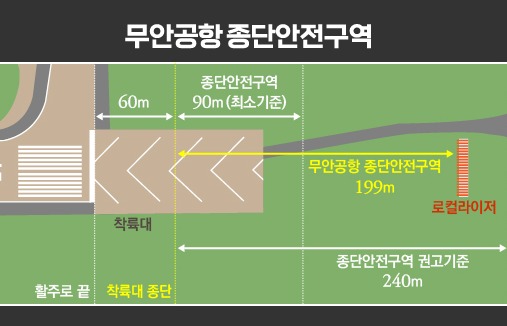

사조위는 '충격 및 잔해 상태'에 대한 조사결과도 보고서에 담았다. 사조위는 "항공기는 둔덕과 충돌 후 화재와 일부의 폭발이 발생했다. 둔덕과의 충돌로 2개의 엔진은 둔덕의 흙더미에 묻혔고, 기체 전방 부위는 둔덕으로부터 약 30~200m까지 흩어졌다. 후방 동체의 꼬리 부분은 둔덕 바로 너머에서 일부 전소된 상태였다"고 설명했다.

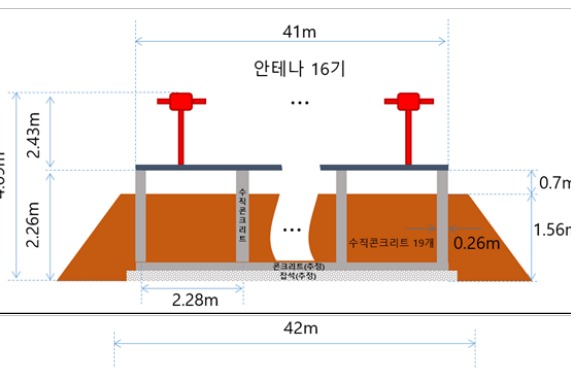

이와 함께 사고기의 충돌과 폭발이 있었던 참사 현장 전경과 동체 후미와 하부 잔해, 로컬라이저(방위각) 시설 둔덕에 박힌 양쪽 엔진 등 5장의 사진도 보고서에 담았다. 로컬라이저 구조물을 지지한 콘크리트 구조물의 잔해, 50여m 떨어져 있는 공항 외벽 일부가 파손된 모습 등도 사진에 보였다.

사고위는 향후 조사계획에 대해 "조류 충돌, 엔진 분해 검사, FDR·CVR 자료 분석, 관제 자료, 부품 정밀검사와 방위각 시설물 등을 전방위적으로 조사해 명확한 원인을 규명할 것"이라고 밝혔다. 이어 "미국 국가교통안전위원회(NTSB), 프랑스 항공사고조사위원회(BEA)와 사고조사를 협력하고 있으며, 필요한 부분은 합동으로 조사를 지속할 계획"이라고 덧붙였다.