역사적인 사건에는 반드시 결정적인 순간이 있습니다. 그 순간 어떤 선택을 했느냐에 따라 역사책의 내용이 바뀌기도 합니다. 하지만 결정적인 순간은 꼭 역사에만 있는 것이 아닙니다. 늘 우리 곁에서 사랑받고 있는 많은 제품들에도 결정적인 '한 끗'이 있습니다. 그 한 끗 차이가 제품의 운명을 결정합니다. 비즈니스워치는 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있는 제품들에 숨겨져 있는 그 한 끗을 알아봤습니다. 지금 여러분 곁에 있는 제품의 전부를, 성공 비밀을 함께 찾아보시죠. [편집자]

'소주'의 시작은 아랍이다

여러분들은 소주가 본래 우리나라 술이 아니라는 사실을 알고 계셨나요? 저는 이번 [결정적 한끗]을 준비하면서 처음 알았습니다. 소주는 우리나라 술이라고 철석같이 믿고 있었는데 기원을 살펴보니 꽤 먼 곳에서 온 술이어서 깜짝 놀랐습니다. 소주가 우리나라에 전해진 경로에는 당시의 문화사적인 흐름도 자리 잡고 있어서 무척 흥미로웠습니다.

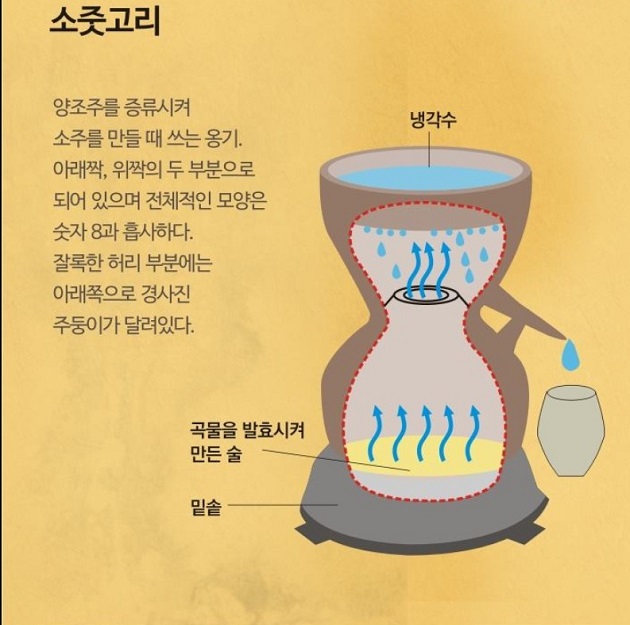

소주의 기원을 알기 위해서는 '증류법'의 역사를 알아야 합니다. 전통 소주 제조법이 바로 이 증류법을 이용한 것이기 때문입니다. 그래서일까요? 우리나라의 전통 소주들을 '증류식 소주'로 부릅니다. 증류법은 오랜 역사를 가지고 있습니다. 기원전 2000년경 고대 바빌로니아에서 시작된 것으로 알려졌습니다. 당시에는 술을 만들기 위한 것이 아닌 향수나 약을 제조하기 위해 사용됐습니다.

그러다 9세기경 현재의 중동지방에서 증류법을 활용해 알코올을 뽑아내기 시작했습니다. 원유(原油)를 정제하기 위한 것이었는데요. 최초로 순수한 알코올을 분리해낸 사람은 알 킨디(Al Kindi)라는 아랍 사람입니다. 이후 증류기를 완성한 사람이 바로 이븐시나(Avicenna)입니다. 이븐시나는 중세 최고의 천재 중 한 명으로 불리는 사람입니다. 레오나르도 다빈치와 비견될 정도죠.

이븐시나는 증류기로 최초의 식물성 오일을 만들어 냈습니다. 이 증류기로 만들어낸 액체를 '아락(Arak·Araq·عرق)'이라고 불렀습니다. '땀'이라는 뜻입니다. 증류법은 혼합물을 구성하는 각 물질마다 다른 기화점을 가진 것에서 착안한 겁니다. 혼합물을 가열하면 기화점이 낮은 물질이 먼저 기화해 수증기로 맺힙니다. 이 수증기를 모아 순수한 성분을 추출하는 거죠. 맺힌 모양이 땀처럼 보인다고 해서 붙여진 이름입니다.

증류법의 선물, '위스키'와 '소주'

이 증류법이 유럽으로 건너가 지금의 브랜디와 위스키가 탄생합니다. 십자군 원정을 통해 유럽으로 전파된 증류법은 당시 맥주와 와인 등 발효주만 마셔왔던 유럽 사람들에게 큰 충격이었습니다. 유럽 사람들은 증류법을 활용해 지금의 위스키와 브랜디를 만들어 냅니다. 하지만 증류법은 한동안 동쪽으로는 전파되지 못했습니다. 술을 금지하는 아랍의 영향 때문입니다.

그 탓에 동쪽으로는 비교적 늦게 전파됐는데요. 이 벽이 허물어진 계기가 바로 몽골의 정복전쟁 때입니다. 아랍지역을 점령했던 몽골은 아랍의 증류법을 활용한 알코올 추출법을 받아들입니다. 당시 몽골은 말 젖을 발효한 술인 '마유주'를 마셨습니다. 말 젖을 2만 번가량 저어 발효한 술이었는데 도수가 낮았죠. 그 탓에 쉽게 상하기도 했고요. 추운 지방에서 유목을 하며 살았던 몽골족들에게는 아쉬움이 많았습니다.

그랬던 몽골족들에게 증류법을 활용한 술은 신문물이었습니다. 높은 도수에 상하지도 않았습니다. 알코올 도수가 높아 조금만 마셔도 몸이 따뜻해졌습니다. 그때부터 몽골족은 증류주를 즐겨 마시기 시작합니다. 몽골족들은 이를 '아락', '아르히'로 불렀습니다. 지금도 중동에는 미나리과에 속한 초본식물인 아니스를 이용한 증류주를 '아락'이라고 합니다. 몽골족의 증류주가 아랍에서 왔음을 알 수 있는 증거입니다.

몽골족의 증류주는 13세기 우리나라에도 들어옵니다. 아시다시피 몽골은 당시 고려를 침공했죠. 그리고 일본을 정벌하기 위해 고려 곳곳에 병참 기지를 세웁니다. 대표적인 곳이 개성, 안동, 제주 등입니다. 감이 오시지요? 모두 소주로 유명한 곳들입니다. 이곳에 몽골군이 주둔하면서 우리나라에도 증류주 기술을 전파합니다. 지금도 개성 지방에서는 소주를 '아락주'로 부른다고 합니다.

고급술 '증류식 소주'

그렇게 우리나라에 들어온 몽골의 아락은 우리나라에서 '소주(燒酒)'가 됩니다. 증류할 때 불을 사용해 만든다고 해서 '불사를 소(燒)'를 쓰죠. 알코올이 이슬처럼 맺히는 것을 두고 '이슬 로(露)'를 써서 '노주(露酒)'나 아랍에서 땀을 의미하는 아락을 썼듯 우리나라에서도 '땀 한(汗)'을 써서 '한주(汗酒)'라고도 불렸습니다.

사실 증류식 소주는 많은 정성이 들어갑니다. 그리고 우리나라는 쌀을 주식으로 했던 만큼 쌀을 이용해서 많이 만들었는데요. 그런 만큼 가격이 비쌌습니다. 비싼 쌀을 활용해 대량 생산도 하지 못하니 가격이 높을 수밖에요. 그래서 우리나라의 증류식 소주는 고관대작들이나 맛을 볼 수 있었던 귀한 술이었습니다. 물론 민간에서 소주를 만들어 먹는 경우도 꽤 있었습니다. 이 탓에 쌀이 부족해지자 금주령이 내려지기도 했죠.

소주가 대중화되기 시작한 것은 일제 강점기에 접어들면서입니다. 대량 생산이 가능해진 덕분입니다. 일본에서 '주정(酒精)'을 활용한 양조기법이 들어오면서 당시 조선에 일본인이 세운 양조장들이 들어섭니다. 이후 국내에 양조장들을 기하급수적으로 늘어나죠. 이번 [결정적 한끗]에서 다루려는 진로 소주 역시 일제 강점기인 1924년 평안남도 용강군 지운면 진지리에 '진천양조상회'에서 태어났습니다.

진지리의 진(眞)과 이슬 로(露)를 합쳐 '진로'라는 브랜드가 탄생한 겁니다. 당시 진로 상표에는 원숭이가 그려져있었습니다. 처음부터 두꺼비가 아니었습니다. 진천양조상회 창업자 장학엽씨는 당시 영민한 동물로 알려진 '원숭이'를 트레이드 마크로 사용했습니다. 하지만 한국전쟁 후 남쪽에서 사업을 하다 보니 남쪽에서는 원숭이에 대한 인식이 좋지 않아 복을 가져다준다는 '두꺼비'로 바꾼 겁니다.

2편에서는 진로가 본격적으로 국내 소주 시장에서 성장한 스토리들을 전해드리려 합니다. 여기에도 흥미진진한 이야기들이 많습니다. 기대해 주세요.

☞2편에 계속