위기는 누구에게나 찾아온다. 전세계 휴대폰 출하량의 3분의 1을 차지하며 성공신화를 썼던 노키아가 최정점에서 무너지는데는 10년이 걸리지 않았다. 스마트폰 시대가 도래하리라는 것을 남들보다 먼저 알았으면서도 당장의 성공에 취해 방심한 것이 패착이었다. 소니·파나소닉·샤프 등 세계를 주름잡던 일본 가전업체들도 세계 1등이라는 자만심에 빠져 기술변화를 외면하고 타성에 젖어 몰락의 길에 접어들었다.

맥킨지 소속 두명의 컨설턴트가 쓴 책 '차이를 만드는 조직'에 따르면 베스트셀러 경영서적인 '초우량 기업의 조건'과 '성공하는 기업들의 8가지 습관'에서 탁월한 기업으로 소개된 곳 가운데 20%는 금융위기 전인 2006년 이미 사라졌고, 46%는 고전을 면치 못하고 있으며 33%만 그나마 우수한 성과를 냈다. 미국 어느 경영학 교수의 말처럼 "위대한 기업은 그리 오래 지속되지 않는다".

누구에게나 닥치는 위기지만 그 결과는 달랐다. 노키아와 모토롤라는 쓰러졌고 애플은 재기했다.

삼성은 '마누라와 자식 빼고 다 바꾸자'는 신경영 선언 이후에도 불량품이 나오자 직원들이 보는 앞에서 불량 무선전화기를 불태웠고(1995년), 현대차는 '부르몽 악몽'(현대차가 1989년 캐나다 부르몽에 설립한 생산공장. 가동 4년만에 사실상 문을 닫음)을 계기로 품질에 매달렸다. 성공 뒤에는 위기가 있었고, 위기를 직시한 곳만 살아남았다.

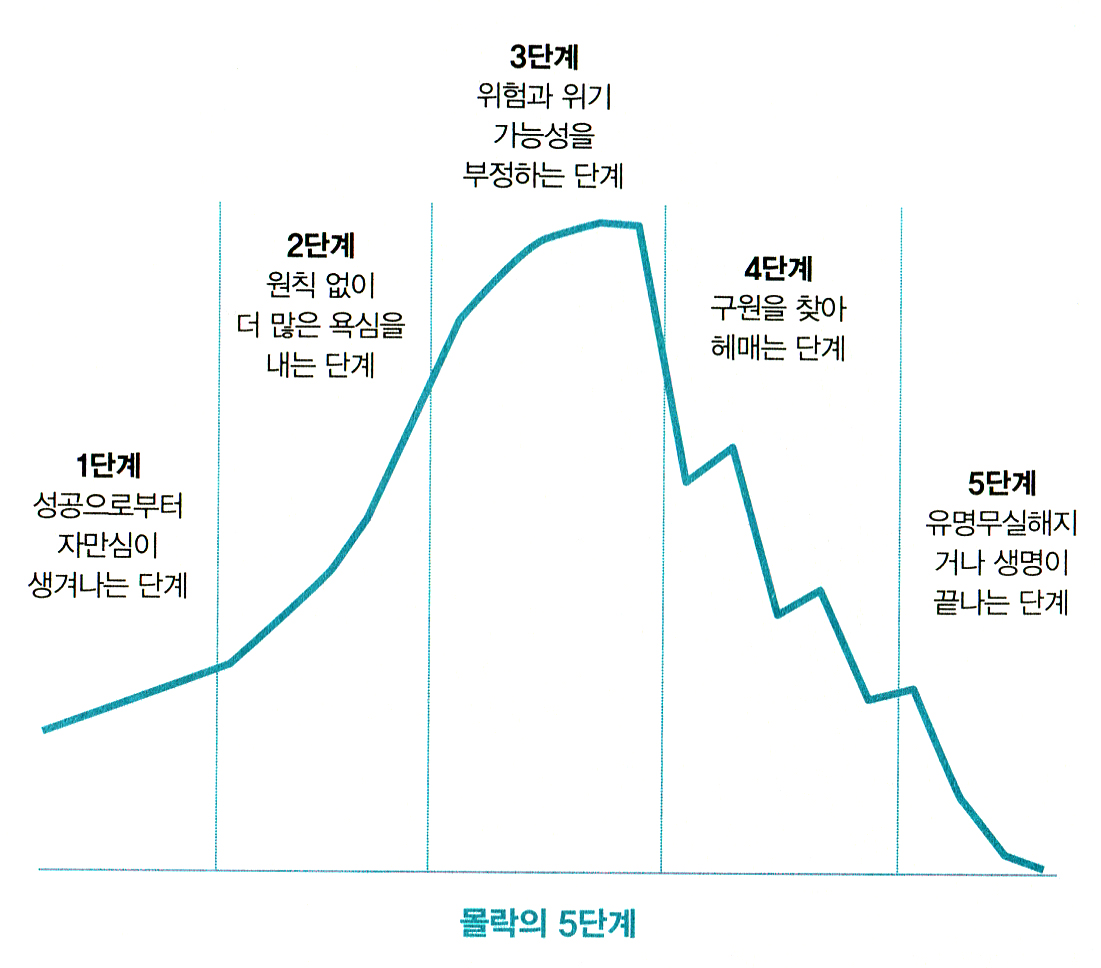

| ▲ 짐 콜린스는 '위대한 기업은 다 어디로 갔을까'라는 책에서 기업몰락의 5단계를 설명했다. ①성공으로부터 자만심이 생겨나고 ②자만심은 더 많은 욕심을 내게 되고 ③욕심에 눈이 멀어 위험을 부정하고 ④결국 구원을 찾아 헤매면서 극약처방을 하지만 ⑤돌이킬 수 없는 지경에 이르게 된다는 것이다. |

짐 콜린스는 기업이 잘 나갈 때 안팎의 경고음을 무시하는 '위기부정'을 몰락의 5단계 중 하나로 지목했다. 토이스토리·니모를 찾아서 등으로 유명한 미국의 애니메이션 회사 '픽사'의 설립자인 에드 캣멀 사장은 "경영진이 해야하는 일은 위험을 막는 것이 아니라 실패했을 때 회복할 수 있는 능력을 키우는 것"이라고 했다.

국내에서도 오너 개인의 욕심 때문에 인수합병(M&A)에 매달리다가 쓰러지거나 경영진이 조직내부의 경고를 무시한 채 일방통행식 경영을 하다 회사를 위기로 몰고간 사례를 찾기는 그리 어렵지 않다. 당장의 성과가 괜찮으면 '거봐, 내말이 맞잖아'라며 위기를 부정하고, 성과가 안좋으면 남 탓을 한다. 위기를 알고도 과거에나 통하던 잘못된 대응방식을 구사해 상황을 더 악화시키는 일도 부지기수다.

그렇다면 100년 기업들은 어떻게 위기를 극복했을까. 전용욱 세종대학교 대외부총장 겸 경영대학장은 사업영역(domain), 핵심역량(core competence), 기업의 비전(vision)에서 그 답을 찾았다. 그는 국내 주요 기업의 사외이사직과 자문위원으로 활동하는 등 현장을 가깝게 관찰한 경영학자다. 한국경영학회장을 역임했다.

| "사업영역·핵심역량·비전" 100년 기업의 세가지 조건 | |||

-기업이 100년 이상 간다는 건 쉽지 않은 일이다. 장수기업들의 특징이 있다면? ▲크게 세가지다. 하나가 사업영역의 이슈다. 환경변화에 맞춰 사업영역을 조정할 수 있느냐다. 산업에는 항상 부침이 있다. 기회가 있을 때 거대한 파도(big wave)에 올라탄 기업과 그렇지 못한 기업은 생존이 갈렸다. 예를 들어 아날로그 필름에 경도된 코닥은 디지털화라는 빅 웨이브가 왔을 때 거기에 올라타면 불리하다는 생각을 했다. 기존 시장에서 1등을 하고 있었기 때문에 해오던 사업을 포기하기가 쉽지 않았던 거다. 반면 후지필름은 디지털화로 빠르게 넘어갔다. 기존 시장에선 1등이 아니었기 때문에 비교적 발을 빨리 뺄 수 있었다. 소니와 삼성 사례도 비슷하다. 소니가 세계최고라며 워크맨과 TV 등 기존 시장에 안주할 때 후발주자인 삼성은 이를 바꿀 필요가 있었다. 결국 반도체, 휴대폰과 같은 새로운 사업영역에 소니보다 적극적으로 나설 수 있었다. -특정 산업분야에서 장수한 기업도 있는데... ▲그래서 중요한 것이 핵심역량이다. 사업영역이 좋은 분야라고 모든 기업이 성공하는 것은 아니다. 사업영역이 밋밋해도 핵심역량이 강하면 꾸준히 생존할 수 있다. P&G는 사업영역이 생활용품이다. 자동차와 전자처럼 변화가 큰 영역이 아닌데도 끊임없는 혁신을 추구한다. 자동차를 만드는 일본의 혼다도 전통적인 관점으로 보면 오토바이 회사다. 그런데 혼다는 경운기, 잔디깎기, 펌프, 전기톱 등 별별 것을 다 만들었다. 서로 관련 없는 듯 보이지만 그렇지 않다. 혼다는 소형엔진 분야에서 핵심역량을 꾸준히 키운 것이다. 핵심역량은 인재개발시스템과 연계돼 있다. 삼성도 사업영역을 잘 올라탄 것도 있지만 핵심역량에 대한 투자, 곧 인재개발시스템이 잘 갖춰진 게 롱런(long-run)하는 이유다. -M&A를 통해 사업영역을 확장하는 것에 대한 생각은? ▲기업들이 선택할 수 있는 수단이다. 그러나 M&A 성공률이 3분의 1 이하라는 걸 기억할 필요가 있다. 실패의 주된 원인은 합병후 통합(PMI)이 어렵기 때문이다. 단순히 남이 하던 사업을 내가 가져오는 걸로 생각해선 안된다. 인수 후 화학적 결합에 실패한 사례가 많다. 변화가 빠른 사업영역에서 자체적인 준비만으로는 진입하기에 시간이 걸릴 때 M&A는 기업이 활용할 수 있는 툴(tool) 중 하나지만 본체가 피인수 회사를 관리할 수 있느냐가 매우 중요하다. -구성원들이 목표의식을 갖는 것도 중요할 것 같다. ▲그렇다. 여러 회사를 가보면 직원들이 자기회사의 비전을 모르는 경우가 많다. 우리 회사가 10년 뒤 어떤 모습이 돼있을 것이라는 그림이 안그려진 것이다. 모 회사 임원들에게 회사비전을 적어보라 했더니 정확하게 적어낸 사람이 서른명 중 서너명밖에 안되더라. 우리나라 기업에 이런 경우가 굉장히 많다. 비전을 너무 가볍게 생각한다. 설사 비전이 있더라도 단순명료하지 않다. 가령 '21세기 초일류 기업'과 같은 비전은 너무 추상적이지 않은가. 1만명이 근무하는 회사라면 초일류에 대한 생각도 1만개가 될 수 있다. 각자가 이루고자 하는 모습이 다 다른 것이다. 기업이 클수록 직원들도 늘어나기 마련인데 이렇게 각자의 생각이 다르면 끌고가기 어렵다. 비전은 반드시 구성원들이 공유할 수 있는 것이어야 한다. 구체적이고 명확할수록 좋다. 미국의 스탠포드대학은 '서부의 하버드가 되자(becoming Harvard of the west)'는 게 비전이었다. 한국이었다면 '초일류 교육기관이 되자'고 했을텐데 그보다 훨씬 구체적이지 않은가. |