지난해 영업손실을 크게 줄이는 데 성공한 컬리가 올해엔 창립 이후 첫 흑자전환을 노린다. 지난해 내내 조정 상각전영업이익(이하 EBITDA) 흑자를 내는 데 성공한 만큼 올해엔 영업이익을 낸 후 재상장에 나설 수 있을 것으로 기대하고 있다. 다만 이익을 내는 데만 집중하다가 외형 감소가 나타나선 안 된다는 지적도 나온다.

'에비타' 떼고 간다

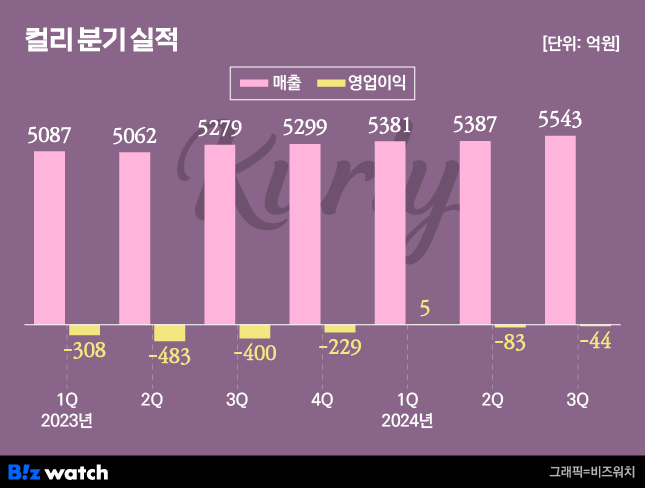

컬리는 지난해 3분기까지 매출 1조6311억원, 영업손실 122억원을 기록했다. 전년 같은 기간 매출 1조5428억원, 영업손실 1191억원에 비해 매출은 5.7% 늘었고 영업손실은 1000억원 넘게 줄였다. 매출 증가폭은 다소 정체했지만 손실폭을 줄이며 내실을 다졌다. 업계에선 컬리가 4분기에도 비슷한 흐름을 유지한 것으로 보고 있다.

컬리가 지난해 가장 강조한 지표는 에비타 흑자다. 지난해 12월 사상 처음으로 월 단위 에비타 흑자를 낸 컬리는 올해 들어서는 내내 에비타 기준 흑자를 기록했다. 분기 영업이익을 냈던 1분기엔 에비타 흑자 71억원을 기록했다. 3분기까지 누적 에비타 흑자 규모는 122억원이다.

에비타(EBITDA)란 이자비용, 법인세, 감가상각비를 차감하기 전 영업이익을 의미한다. 쉽게 말해 기업이 순수 영업활동으로 벌어들인 돈이다. 마케팅비 절감과 물류·배송 효율화 등의 노력이 결실을 맺었다는 것이 컬리 측의 설명이다.

올해엔 '조건부 흑자'로 만족하긴 어렵다. 아직 4분기 실적이 나오지 않은 상황이지만 갑자기 적자폭이 급격히 커지지 않는다면 지난해 영업손실 규모는 100억원 후반에서 200억원 초반을 기록할 가능성이 높다. 1년 새 손실을 1200억원이나 줄이게 된다. 흑자전환 목표가 '빈 말'이 아닌 이유다.

다이어트<벌크업

물론 흑자를 낸다고 해서 안심할 수 있는 건 아니다. 성장이 동반된 이익이어야 의미가 있다. 2023년 컬리는 영업손실을 1000억원 가까이 줄였지만 이 기간 매출이 2조372억원에서 2조774억원으로 소폭 늘었다. 지난해에도 3분기까지 매출 성장률이 5%대에 그쳤다.

컬리는 쿠팡과 비슷한 매출 구조를 갖고 있다. 전체 매출의 95%가 직매입 상품에서 나온다. 수수료율 개편 등에 따라 매출이 늘고 줄어 드는 다른 이커머스와 다르다.

컬리의 경우 영업손실이 줄어들었지만 매출 성장 속도도 함께 느려졌다. 이커머스 업계에서는 이를 좋은 신호로 보지 않는다. 당장의 수익성 개선을 위해 외형 성장을 포기하면 곧바로 경쟁사에 뒤처질 수 있기 때문이다. 앞서 11번가와 SSG닷컴, G마켓 등도 비슷한 정책을 펼치다가 점유율을 크게 잃었다.

반면 적자를 무릅쓰고 외형 확대에 집중했던 쿠팡, 매출을 키우기보다는 수익성에 집중하며 외형·이익의 균형을 맞추는 전략을 택한 오아시스는 지난해 양 쪽 모두에서 좋은 실적을 냈다.

컬리 역시 이를 잘 알고 있다. 외형 성장을 위한 카드를 하나둘 꺼내들고 있다. 기존 멤버십 제도인 컬리러버스를 폐지해 유료멤버십인 '컬리멤버스'로의 전환을 유도한 것이 대표적이다. 컬리멤버스를 론칭한 2023년까지만 해도 "두 멤버십 중 유리한 쪽을 택할 수 있다"고 했지만 채 1년도 되지 않아 무료 멤버십을 폐지했다. 효과는 있었다. 폐지 두달 만인 지난해 9월 유료 멤버십인 컬리멤버스 가입자가 100만명을 돌파했다.

또 지난해 6월엔 근거리 즉시배송 서비스 '컬리나우'도 도입했다. 매출 비중·주문당 금액이 높은 수도권 공략을 위한 카드다. 지난달부터는 명품 판매 플랫폼 리본즈와 손잡고 해외 명품 판매도 시작했다. 해외 명품 판매는 대표적인 매출 개선 카드다.

업계에선 컬리가 흑자전환에 성공한 이후 상장을 재추진할 것으로 보고 있다. 당초 목표로 했던 4조원의 밸류를 인정받기 위해서는 단순히 흑자전환을 이루는 데서 그치는 게 아닌, 앞으로의 성장성까지 보여줘야 한다는 지적이다.

업계 관계자는 "영업이익을 내더라도 매출이 정체하거나 줄어든다면 지속 가능한 흑자로 보기 어렵다"며 "올해 김슬아 대표의 숙제는 외형과 내실 모두를 균형있게 키워내는 것"이라고 말했다.