K뷰티의 희비가 교차하고 있다. 날개 돋친 듯 팔리고 있는 인디 브랜드와 달리 중견·대기업이 전개하는 럭셔리 브랜드는 맥을 추지 못하는 중이다. 높은 가격 경쟁력을 무기로 삼고 있는 인디 브랜드가 뛰어난 품질까지 갖추면서 고가의 브랜드 제품을 사야 할 필요성이 줄어들고 있기 때문이라는 평가가 나온다.아무리 'K'여도

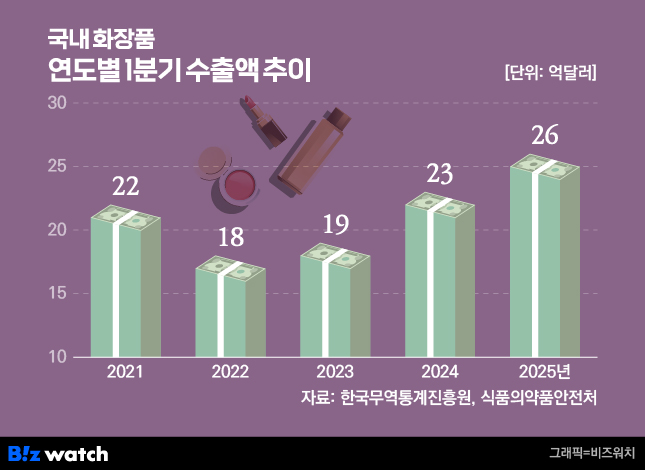

우리나라의 수출 효자 품목은 단연 화장품이다. 식품의약품안전처에 따르면 지난 1분기 화장품 수출액은 26억달러(약 3조6000억원)를 기록했다. 분기 기준 역대 최대 실적이다. 종전 최대 규모였던 지난해 같은 기간보다 13% 증가했다.

수출 성장세를 견인한 건 중소기업이다. 실제로 중소기업벤처부가 발표한 수출 동향을 살펴보면 올해 1분기 화장품 총수출에서 중소기업이 차지하는 비중은 70.5%로 나타났다. 전년 동기보다 3.4%포인트 상승했다. 인디 브랜드가 K뷰티 인기를 주도하고 있다 해도 과언이 아니라는 얘기다.

반대로 보면 그만큼 럭셔리 브랜드들의 성과가 신통치 않다는 뜻이다. 한섬의 프리미엄 스킨케어 브랜드 '오에라'는 판매 제품 가격이 20만~120만원대로 고가다. 그러나 2021년 론칭 이후 4년이 지난 작년 오에라의 매출은 50억원 수준이다. 목표치로 잡은 100억원에 크게 미치지 못한다. 오에라가 좀처럼 시장 내에서 두각을 나타내지 못하면서, 신성장동력이 아닌 '아픈 손가락'이 될 수 있다는 우려까지 제기된다.

다른 대기업 럭셔리 브랜드도 예외없이 성장을 멈췄다. LG생활건강의 지난 1분기 화장품 부문 매출은 7081억원이다. 1년 전(7331억원)보다 3.4% 줄었다. 이 중 주력으로 삼고 있는 '더후'의 1분기 매출은 지난해 1분기 3812억원에서 올해 1분기 3611억원으로 200억원 넘게 줄었다.

호텔신라의 경우 올해 초 화장품 사업에서 아예 손을 뗐다. 앞서 호텔신라는 2022년 로레알과의 합작 법인인 로시안을 앞세워 럭셔리 스킨케어 브랜드 '시효'를 새롭게 내놨다. 그러나 론칭 이후 시장 안착에 어려움을 겪으면서 결국 사업 철수와 함께 보유하고 있던 로시안의 지분 30%도 정리했다. 실제로 시효는 론칭 이후 지난해까지 누적된 순손실만 189억원에 달했다. 비싸지 않아도 돼

업계는 럭셔리 이미지를 앞세운 대기업의 고가 전략이 실패한 건 최근 시장 트렌드에 맞지 않았기 때문으로 분석한다. 최근 젊은 세대 사이에서는 비싼 화장품 하나를 사기보다 저렴한 화장품을 여러 개 구매하려는 경향이 강해지고 있다. 시시때때로 변화하는 화장품 트렌드 때문이다. 여기에 한국콜마, 코스맥스와 같은 제조업자개발생산(ODM) 업체의 높은 기술력이 뒷받침되면서 인디 브랜드와 럭셔리 브랜드 간 품질 차이가 크지 않은 점도 요인이 됐다.

타깃층이 다소 제한적이라는 점도 부진의 이유 중 하나로 꼽힌다. 럭셔리 브랜드는 통상 중국인 소비자가 주요 공략층이다. 명품에 대한 관심과 구매력이 높아 고가의 럭셔리 브랜드를 전개해나가기 좋은 구조라서다. 다만 현재 중국은 소비 심리 위축으로 럭셔리 화장품에 대한 가격 저항력이 커지고 있다. 이에 더해 '궈차오(애국 소비)' 현상에 따른 'C뷰티(중국 화장품)' 선호도도 높아지고 있다.

오프라인 채널 위주의 사업 전개 방식도 발목을 잡는 요인이다. 화장품 구매 채널은 오프라인에서 온라인 중심으로 빠르게 전환되고 있다. 하지만 럭셔리 브랜드들은 오프라인에 초점을 맞춰 운영하는 경우가 대부분이다. 고급스러운 이미지를 유지하기 위한 하나의 전략이다. 이 때문에 온라인을 기반으로 하는 중소기업과 비교했을 때 유연한 대응이 어렵고, 트렌드 반영 속도가 느리다. 경쟁력 확보가 더딜 수밖에 없다는 의미다.

업계에선 이 같은 기조가 한동안 이어질 것으로 전망하고 있다. 경기 침체가 장기화하면서 '가성비'를 찾는 수요가 더 늘어날 것으로 예상돼서다. 무엇보다 K뷰티뿐 아니라 고가 라인을 주력으로 삼고 있는 글로벌 화장품 기업마저도 매출이 둔화되고 있는 추세다. '갈색 병'으로 유명세를 탄 에스티로더의 올해 1분기 매출은 35억5000만달러(약 4조8461억원)로 전년 동기보다 9.9% 줄었다.

이영애 인천대 소비자학과 교수는 "불황이 장기간 지속될 때는 소비자가 필요와 욕구에 따라 자유롭게 선택해 지출하는 '자유 재량적' 소비 패턴이 줄어든다"며 "기본적인 식비마저도 줄이고 있는 상황인 만큼 화장품 역시 저가의 제품들을 사는 게 아닌 이상 구매를 꺼리는 현상이 심화할 것"이라고 말했다.