예상대로 현대차가 지난 1분기 부진한 성적표를 내놨다. 생산·판매 모두 악조건이었다. 작년 800만대 판매 돌파를 위해 생산량을 늘린 것이 화근이었다. 여기에 다른 업체들과의 경쟁을 위해 인센티브를 늘린 것도 실적에 부담을 준 것으로 보인다.

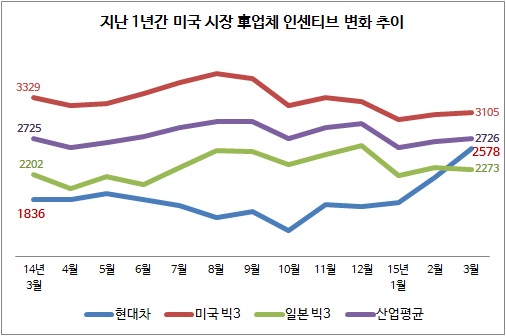

이중 인센티브 확대는 현대차의 판매 정책의 변화를 감지할 수 있는 부분이어서 주목된다. 현대차는 지난 2011년부터 글로벌 시장에서 '제값 받기'에 나섰다. 하지만 지난 1분기 현대차의 모습은 이와는 거리가 멀었다.

◇ 늘어난 인센티브

현대차는 지난 2011년 종전과는 다른 마케팅 전략을 선보인다. 일명 '제값 받기'다. 글로벌 시장에서 '저가 깡통차' 이미지가 강했던 현대차는 이를 쇄신하기 위해 안간힘을 썼다. 마침 현대차는 글로벌 금융위기로 대부분의 자동차 메이커들이 고전하고 있을때 홀로 승승장구했다. '가격 대비 성능'이 좋다는 인식 때문이었다.

여기에서 자신감을 얻은 현대차는 미국 시장을 시작으로 인센티브를 축소했다. 인센티브는 판매 장려금이다. 판매 딜러들이 차량을 판매할 때마다 차량 한대당 일정 금액을 지급하는 제도다. 판매를 촉진하기 위해 자동차 업체들이 흔히 쓰는 방법이다. 대체로 선두업체들에 비해 후발업체들의 인센티브가 높다.

하지만 현대차에게 인센티브는 '독배(毒盃)'와도 같았다. 인센티브가 높으면 판매를 늘릴 수는 있지만 재무적으로는 부담이 된다. 또 소비자들에게도 '싼 차'라는 인식을 심어준다. 그만큼 할인 폭이 커서다. 현대차는 진정한 글로벌 자동차 업체로 성장하기 위해서는 경쟁업체보다 높은 인센티브 비중을 낮춰야 한다고 판단했다. 당시 현대차의 선언 뒤에는 이런 생각이 깔려있었다.

| ▲ 자료:NH투자증권 |

현대차의 인센티브 축소는 일정 부분 효과가 있었다. '제값 받기' 선언 이후에도 현대차는 미국을 비롯한 글로벌 시장에서 질주를 계속했다. 하지만 여기에도 한계가 있었다. 수요부진으로 고전하던 미국 업체들이 미국 정부의 보조금에 힘입어 부활하기 시작했다. 일본 업체들도 엔저를 등에 업고 시장 공략에 나섰다.

◇ 800만대 판매의 덫

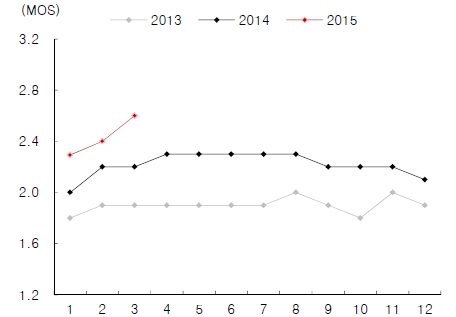

또 하나 지난 1분기 현대차 실적의 발목을 잡은 것은 '800만대 판매' 목표였다. 현대차그룹은 작년 현대차와 기아차의 글로벌 판매량 800만대 달성을 위해 전력 투구했다. 하지만 상황은 녹록지 않았다. 내수 시장에서는 수입차들의 공세에 힘겨워했다. 글로벌 시장에서는 경쟁업체들의 거센 도전을 막아내야 했다.

| ▲ 현대차 1분기 MOS(Month of Sales), 자료:하이투자증권 |

내수 시장에서는 전년대비 3.7%, 국내 생산·해외 수출은 8.5%, 해외 생산·판매는 1.6% 줄었다. 현대차는 작년 800만대 판매 돌파를 위해 생산량을 늘렸다. 특히 작년 4분기에 생산이 집중됐다. 작년 4분기 현대차의 글로벌 판매량은 133만7040대로 작년 분기별 판매 실적 중 가장 높다. 자동차 산업 특성상 생산이 뒷받침되지 않으면 판매 증가는 어렵다. 현대차가 800만대 돌파를 위해 얼마나 공을 들였는지 알 수 있는 대목이다.

◇ 유로화·루블화 등 기타 통화에 '발목'

환율도 현대차 실적의 걸림돌이었다. 이번에는 작년 한해 현대차를 힘들게했던 달러가 아니라 러시아 루블화와 브라질 헤알화, 유로화 등 기타 통화가 현대차를 괴롭혔다.

| ▲ 현대차는 지난 1분기 달러가 아닌 유로화와 루블화, 헤알화 등 기타 통화 약세로 큰 어려움을 겪었다. |

상황이 이렇자 현대차는 올해 슈퍼볼 광고를 집행하지 않기로 했다. 7년만의 일이다. 그만큼 여력이 없었다. 슈퍼볼은 미국에서만 매년 1억명 이상이 시청한다. 그런만큼 광고 효과가 크다. 마케팅 비용 절감을 위한 조치다.