KB금융그룹은 두 가지 잔혹사를 가지고 있다. 우선 임영록 KB금융 전 회장이 해임되면서 역대 최고경영자(CEO)가 모두 불명예 퇴진하는 CEO 잔혹사를 이어갔다.

또 하나는 인수•합병(M&A) 잔혹사다. KB금융은 그동안 굵직굵직한 M&A에 모두 실패했다. 외환은행과 우리은행은 입질만 하다 그쳤고, ING생명과 우리투자증권 인수엔 사활을 걸었지만, 목전에서 고배를 마셨다.

잘 알려지진 않았지만 어윤대 KB금융 전 회장 시절 산업은행, 교보생명 등과도 메가톤급 M&A 논의도 있었지만 결국 불발로 끝났다. 그나마 최근 인수에 성공한 LIG손해보험도 아직 마지막 관문이 남아 있다.

그렇다면 KB금융의 M&A 잔혹사는 단순히 운이 나빴던 것일까. 외환은행이나 우리은행 건은 환경적인 요인이 컸던 만큼 그렇다고 볼 수 있다. 반면 나머지 M&A 실패는 대부분 KB금융 내부의 문제에 기인한다.

바로 확실한 오너십의 부재다. 조직 전반의 틀 거리를 바꿀 수도 있는 대형 M&A의 경우 강력한 리더십과 추진력이 필요하다. 하지만 KB금융은 리더십도 추진력도 역부족이었다. 오히려 M&A 과정에서 첨예하게 이해관계가 대립하면서 사사건건 발목이 잡혔다.

ING생명이 대표적이다. 어윤대 전 회장은 필사적으로 M&A에 나섰지만 결국 이사회의 벽을 넘지 못했다. 우리투자증권 인수전 역시 가장 높은 가격을 써내고도 우투증권만 선별 인수하겠다는 방침을 고수하다가 탈락했다. 역시 이사회의 눈치를 본 탓이다.

◇ 신한·하나금융 M&A로 퀀텀점프

국내외를 막론하고 금융회사의 가장 확실한 성장 동력은 M&A다. 특히 경쟁력이 고만고만한 국내 금융지주회사들은 M&A 전략에 따라 경쟁 판도가 완전히 뒤집히곤 했다.

신한금융과 하나금융이 대표적이다. 신한금융과 하나금융은 KB금융과는 달리 확실한 오너십을 바탕으로 필요할 때 효과적으로 M&A를 했다.

실제로 신한금융은 옛 조흥은행과 LG카드를 차례로 인수하면서 퀀텀점프에 성공했다. 조흥은행을 인수하면서 4대 은행 반열에 올랐고, LG카드를 품으면서 비은행 부문을 획기적으로 강화했다. 신한금융의 LG카드 인수는 가장 성공한 M&A 사례로 꼽힐 정도다.

하나금융 역시 M&A의 역사다. 종금사로 출발했던 하나은행은 충청과 보람, 서울은행을 잇달아 인수하면서 대형화의 기틀을 닦았고, 외환은행 인수와 함께 정점을 찍었다. 덕분에 과거 후발주자였던 신한금융은 이제 선두권으로 치고 나가면서 독주채비를 갖췄고, 하나금융 역시 신한금융의 가장 강력한 경쟁 상대로 자리매김하고 있다.

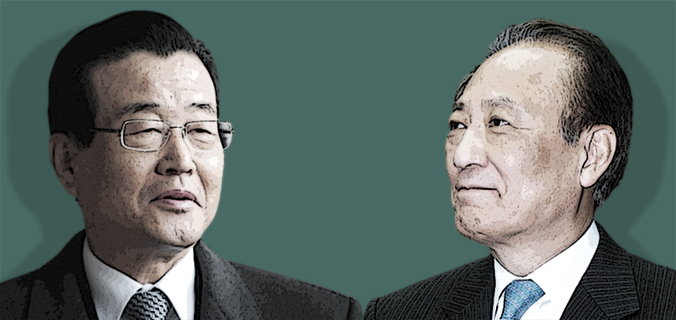

| ▲ 왕회장으로 꼽혔던 라응찬 전 신한금융 회장(왼쪽)과 김승유 전 하나금융 회장 |

◇ 확실한 오너십이 조직 경쟁력 좌우

확실한 오너십은 M&A는 물론 조직 전반의 경쟁력 강화에도 결정적인 변수가 된다. KB금융과 우리금융 등이 무주공산에서 티격태격하는 동안 신한금융과 하나금융은 긴 안목에서 차근차근 경영전략을 펼치다 보니 이젠 격차가 확연히 벌어졌다.

실제로 국내 금융그룹의 경쟁 구도는 덩치 면에선 여전히 5강이지만, 내용을 따지고 보면 신한금융과 하나금융 2강 체제로 빠르게 재편되고 있다.

신한금융은 올 상반기 유일하게 1조 원이 넘는 순이익을 내면서 실적 기준으로 사실상 독주 채비를 갖췄다. 하나금융도 실적은 아직 기대에 못 미치지만, 외환은행 인수와 함께 글로벌 네트워크를 확장하면서 해외 영토 확장엔 가장 발 빠르게 움직이고 있다.

NH농협금융은 탄탄한 인프라에다 우리투자증권 인수로 신한금융과 하나금융의 강력한 경쟁자로 부상하고 있다. 다만, 농민 조합 조직의 특성상 경쟁의 영역에서 차이가 날 수밖에 없다는 평가가 많다.

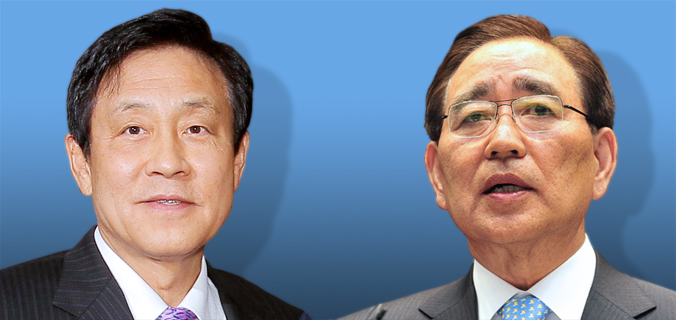

| ▲ 새로운 오너십 전통을 만들어가고 있는 김정태 하나금융 회장(왼쪽)과 한동우 신한금융 회장 |

◇ "못난 주인이라도 있는 게 낫다"

물론 오너십이 확실할수록 황제경영이나 경영 전횡 등의 부작용도 존재한다. 왕회장 논란이 대표적이다. 실제로 라응찬 신한금융 전 회장과 김승유 하나금융 전 회장 모두 퇴임 후 수렴청정 논란이 끊임없이 제기됐다.

신한금융은 후계 승계 과정에서 권력다툼이 벌어지면서 심각한 내홍을 겪었고, 하나금융 역시 김승유 전 회장이 퇴임 후 고문으로 재임할 당시 주요 인사를 쥐락펴락한다는 논란이 끊이지 않았다.

반면 두 회장 모두 비주류였던 신한금융과 하나금융을 지금의 자리에 올려놓으면서 성과없는 권한은 없다는 오너십의 전형을 보여줬다는 점은 부인하기 어렵다. 이런 오너십 전통 덕분에 숱한 위기의 파고를 넘기면서 현 한동우 신한금융 회장과 김정태 하나금융 회장에게 무사히 바통이 이어질 수 있었다.

임영록 KB금융 전 회장의 경우 두 왕회장의 길을 따라 오너십 구축에 나섰지만 지나치게 서두른데다, 내부 정당성 확보에 실패하면서 결국 잔혹사에 한 획을 추가하는 데 그치고 말았다. 금융당국 관계자는 “아무리 못난 주인도 없는 것보다는 있는 게 낫다”면서 “주인 없는 금융회사들의 주인을 찾아줄 필요가 있다”고 강조했다.