2. 그러나 이것은, 우리은행 민영화와 관련해 매번 가던 길이다. 박 위원장께는 미안하지만, 모두 일(매각)이 안 되도록 하는 방향이다. 지금까지 네 번의 우리은행 지분 매각이 성사되지 못한 까닭이기도 하다. 새 길을 여는 것이 아니라, 매번 같은 프레임의 길을 걸었기에 우리은행 민영화는 실패했다. 많은 금융인은 이를, 책임을 떠안기 싫어하는 공무원 식 업무 행태와 공무원의 일자리를 굳이 줄일 이유가 없는 현실적인 사익(私益)의 합작품으로 본다. 나랏일 하는 공무원을 폄훼할 의도가 아니다. 이런 얘기가 실재한다는 사실이 안타까울 뿐이다. 공적자금관리위원장에 민간인을 앉힌 이유도 이와 무관치 않은데, 그 효과를 본적은 거의 없어 보인다. 그랬으면 네 번이나 실패했겠는가?

3. 2014년 3월 26일 은행회관. 네 번째 우리은행 민영화 방안을 놓고 정책토론회가 열렸다. 이날 지정토론에는 고려대 김동원 초빙교수, 한성대 김상조 교수, 연세대 엄영호 교수 등이 참여했다. 우리금융연구소 주재성 대표가 우리은행을 대표했고, 언론인도 나섰다. 이날 이해 관계자를 제외한 토론자들은 소위 ‘민영화 3대 원칙’의 폐기를 주장했다. 금융지주회사법 부칙 제6조에 들어 있는 이 원칙은 ‘공적자금 회수 극대화, 조기 민영화, 금융산업 발전’을 말한다. 토론자들은 허울만 좋은 이 원칙이 우리은행을 근본적으로 팔 수 없게 만들고 있으니, ‘이번에 분명히 팔 것인, 말 것인지’ 입장부터 명확히 하라고 주문했다. 이것이 새 길을 여는 첫 걸음이다.

4. “정부는 법을 지켜야 합니다.” 틀린 말은 아니나, 맞는 말도 아니다. 민영화 3대 원칙 중 조기 민영화는 이미 8년 전에 날 샜다. 법상 정부는 2007년 3월 27일까지 우리금융의 지배주주가 되지 않도록 주식을 팔았어야 했다. 또한, 이 조항은 법의 부칙이다. 얼마 전 청와대와 새누리당의 골육상잔(骨肉相殘)을 보자. 박근혜 대통령과 유승민 전 원내대표가 어떤 배신의 관계인지는 잘 모른다. 다만, 입법권을 가진 국회가 만든 법의 입법 취지를 시행령과 규칙 등 하위 부칙까지 관철하려한 유 전 원내대표와 시행령 등 하위 부칙은 행정권으로 본다는 청와대의 충돌인 것만은 분명하다. 현재 이 충돌의 승자는 박근혜 대통령과 청와대 및 행정부다(논란이 있는 사안이고, 승자의 논리가 꼭 바르다는 얘기는 아니다). 그렇게 민영화의 발목을 잡은 이놈의 민영화 3대 원칙은 부칙이다. 청와대와 행정부의 논리대로라면 바뀐 상황을 고려해 얼마든지 바꿀 수 있다. 이것이 새 길이다.

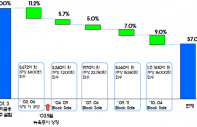

5. 공적자금 회수 극대화라는 원칙도 이미 물 건너간 지 오래다. 지난해 토론회 자료를 보면, 정부가 우리금융에 투입한 지원 규모는 총 12조 7663억 원에 이른다. 2014년 2월 말 현재 약 5조 8000억 원을 회수했다. 회수율은 45.0%다. 지난해 우리투자증권 패키지 매각분 1조 700억 원을 합쳐도 회수율은 54%에 불과하다. 우리은행의 남은 지분을 5조 원에 팔아도 원금 회수 수준이다. 현재로썬 금융산업 발전을 위해 우리은행을 불쏘시개로라도 쓰는 게 더 낫다. 이것이 새 길이다. 허울만 남은 민영화 3대 원칙을 부여잡고 이 핑계 저 핑계로 차일피일 미루는 것은 우리은행에서 미래의 꿈을 꾸는 직원들에겐 너무나 가혹한 일이다. 그리고 그것이 금융산업 발전이다.

6. 정부와 공자위가 우리은행의 주인 찾아주기에서 폭탄 돌리기를 하게끔 하는 또 다른 이유는 ‘국가계약법’이다. 예금보험공사가 보유 주식을 매각할 때 국가계약법을 준용하도록 하는 것이다. 이 국가계약법의 취지는 정부와 공적 기관은 수의계약을 하지 말고 공정 경쟁 입찰을 하라는 것이다. 그런데 정부와 공자위는 이를 꼭 두 개 이상의 대상자가 있어야 한다는 것으로 해석한다. 그렇게 정부는 지난해 제5차 우리은행 매각 과정에서 경영권 인수 의지를 밝혔던 교보생명을 처음부터 이 논리로 견제했다. 막판에 중국 자본이 경영권 인수전에 뛰어들어 유효 경쟁 구도가 만들어지자 이번엔 교보생명을 아예 꿇어 앉혀 딜 자체를 없던 일로 만들어버렸다.

7. 정부가 교보생명이 우리은행을 인수할 자격이 있는지, 중국 자본에 넘기는 것이 합당한지를 종합적으로 판단하는 것은 당연한 책무다. 그러나 이와 관련한 진지한 고민이 있었는지는 많은 의문을 낳고 있다. 정부와 공자위가 진정으로 우리은행의 민영화를 할 생각이 있다면, 수조 원을 예상하는 이 거대 계약의 현실을 고려해 국가계약법을 진취적으로 해석할 수도 있는 문제다. 이것이 새 길이다.

[관련 기사]

2014년 3월 28일

[우리은행 민영화와 솔로몬의 지혜] 2014년 5월 12~19일

[국민을 배워야 우리가 산다] 2014년 10월 6~8일