정부가 제네릭(복제의약품) 약가를 크게 내린다고 예고하면서 제약바이오 업계에 비상이 걸렸다. 제네릭 중심의 국내 산업 구조를 감안하면 기업의 수익성뿐만 아니라 의약품 공급 안정성, R&D 투자까지 연쇄적으로 흔들릴 가능성이 제기된다. 약가제도 개편이 불러올 산업 구조 변화에 대해 조명해본다. [편집자 주]

국내에서 본격적인 약가인하가 시작된 것은 1999년 11월이다. 정부가 의약품 보험급여 제도를 개편하면서 의료보험 등재 의약품 가격을 평균 30.7% 낮춘 것이 출발점이었다. 이후 2006년 '건강보험 약제비 적정화 방안'으로 복제약 약가는 기존 오리지널 가격의 80%에서 68%로 떨어졌다.

2000년대 후반으로 접어들면서 건강보험 재정 악화 우려는 더욱 커졌다. 고가 약제 사용이 확산되고 제네릭이 무분별하게 늘어나면서, 건강보험이 약제비 지출을 예측하고 통제하기가 점점 어려워졌기 때문이다.

이에 정부는 2012년 약가제도 전반을 다시 손봤다. 제네릭 등재 순번이 증가할수록 최초 제네릭 대비 약가를 단계적으로 하향 적용하는 '계단형 약가체계'를 없애고 특허가 끝난 오리지널과 제네릭 모두의 상한가격을 53.55%로 통일하는 '일괄 약가인하'를 단행했다.

하지만 후발 제네릭도 선발 제품과 동일한 가격을 받을 수 있게 됐고, 특허만료가 지난지 한참이 지나서도 지속적인 제네릭 출시가 이어지면서 제네릭 중복·과잉 진입이 오히려 더 심화됐다는 지적이 제기됐다.

결국 정부는 제네릭 난립을 막기 위해 현재 운영 중인 '계단형 약가제도'를 2020년 다시 부활시키며 방향을 틀었다. 현행 약가제도는 제네릭의 허가 순서와 품질 요건 충족 여부에 따라 약가를 차등 적용하는 방식으로, 오리지널의 53.55~32.89% 수준으로 약가가 책정된다. 이 같은 약가 제도는 당장 내년부터 시행될 전망이다. 지난 2020년 이후 거의 6년 만에 대규모 약가인하가 이뤄지는 셈이다.

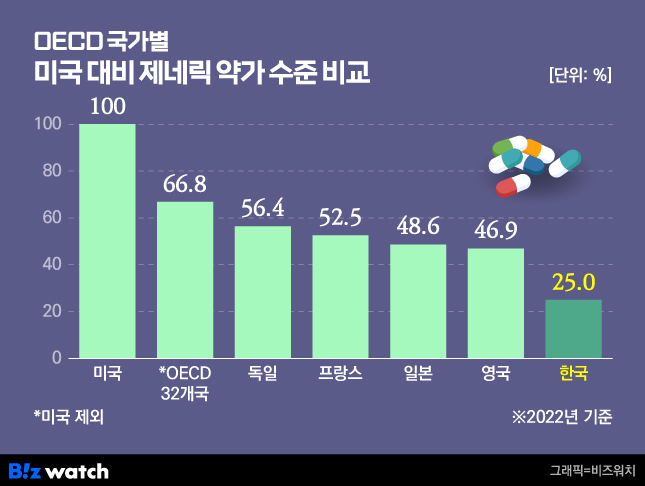

제네릭 약가 미국 대비 24.96% 불과

정부가 지속적으로 약가인하를 추진하는 이유는 뭘까. 국내 제네릭 약가가 해외보다 비싸다는 전제가 깔려있다. 실제로는 그렇지 않다는 것이 업계의 지적이다. 실제 약가는 우리나라가 다른 나라보다 싸다는 것이다.

미국 보건복지부 산하기관이 지난해 발간한 '2022년 국제 처방약 가격 비교' 연구에 따르면 미국의 제네릭 약가를 100%라고 했을 때 독일의 약가는 절반 수준인 56.4%이다. 뒤를 이어 프랑스 52.5%, 영국 46.9%, 일본 48.6%로 나타났다. 우리나라는 25%로 가장 낮았다. 미국을 제외한 OECD 32개국의 평균 제네릭 약가 66.8%와 비교해도 우리나라 제네릭 약가는 두 배 이상 저렴한 수준이다.

정부는 국내 제네릭 약가가 '다른 나라보다 비싸다'는 입장이다. 정부의 이 같은 주장은 오리지널 약가 자체보다 인하 비율에 초점을 맞췄기 때문에 발생한다. 우리나라의 오리지널 약가 자체가 다른 선진국에 비해 낮아 제네릭 약가도 고만고만한 수준이라는 것이다.

복지부는 이번 약가제도 개선방안을 설명하면서 비교 예시 국가로 일본과 프랑스를 언급했다. 일본의 제네릭 가격은 오리지널의 40~50%이고, 프랑스는 40% 수준으로 인하율이 높다는 것을 강조했다.

해외 선진국의 제네릭 가격이 오리지널의 절반 수준에 못 미칠 정도이니 우리나라도 복제약 가격 인하율도 더 낮춰야 한다는 것이다. 업계 주장은 다르다. 우리나라 오리지널 가격 자체가 해외 선진국보다 낮다보니 인하율을 똑같은 수준으로 적용하면 제네릭 약가가 과도하게 떨어질 수 있다는 것이다.

지난해 영국 의학저널 란셋에 게재된 연구에 따르면 신규 허가받은 항암제를 정해진 기간 동안 치료에 사용했을 때 약값은 한국 4만5529달러, 일본 6만4082달러로 한국이 일본보다 약 1.4배 더 저렴한 것으로 나타났다. 만약 일본에서 오리지널 약가 1만원의 제네릭 가격이 4000~5000원이라면, 한국은 오리지널 약가가 7100원 수준이고 제네릭 가격도 최대 53.55% 적용시 3800원에 불과하다는 얘기가 된다.

일본은 신약에 대한 혁신성 가산 제도를 운영 중으로 혁신 신약에 대해 초기 가격을 높게 책정하는 반면, 우리나라는 약가 산정에 있어 보수적인 기조를 유지하고 있다. 일본 제약사인 다케다는 칼륨-경쟁적 위산분비억제제(P-CAB)인 '보신티'를 2015년 첫 개발해 일본에 출시했지만, 우리나라에서는 2019년 허가를 받은 후 정부와의 약가협상에서 이견을 좁히지 못하자 출시를 포기하고 작년 12월 품목허가를 취소한 바 있다.

다수 약가 사후관리 제도로 '중복인하' 문제도

우리나라는 복제약의 약가인하 외에도 다양한 약가 사후관리 제도를 운영하고 있어 '중복인하' 문제도 제기된다. 중복인하와 관련해 대표적으로 사용량 증가에 따라 최대 10% 약가를 낮추는 '사용량-약가 연동 협상'과 2년 마다 실거래가 조사를 통해 실제 유통 가격이 약가보다 높을 경우 최대 10% 인하하는 '실거래가 약가인하'를 들 수 있다.

또 의약품의 사용 범위가 넓어질 때 보험상한가를 미리 낮추는 '사용범위 확대 시 사전인하'와 임상적 유용성, 비용-효과성 등을 재평가해 급여 및 약가를 조정하는 '약가 재평가'도 운영하고 있다.

업계는 이같은 중복 약가인하 구조가 20년 이상 누적돼 왔음에도 불구하고 제네릭 약가 산정률을 더 낮추는 개편안이 추진되는 데 대해 우려하고 있다. 반복적인 약가 조정은 품목 수익성을 급격히 떨어뜨려 생산 중단이나 공급 축소로 이어지는 악순환을 초래한다는 게 업계의 지적이다.

제도별로 약가인하가 적용되는 기준과 시점, 인하 폭이 제각각이라는 점도 문제로 꼽힌다. 사용량 변화, 유통가격 변동, 임상적 가치 재평가 등 서로 다른 목적의 규제가 중첩되면서 제약사는 연간 어느 정도의 약가 조정이 발생할지 예측하기 어렵다.

이에 제약바이오 업계를 대표하는 한국제약바이오협회는 정부에 이번 약가제도 개선방안의 보완과 산업 현장의 의견 수렴을 요청한 상태다.

한국제약바이오협회는 "약가 산정기준을 현행 53.55%에서 40%대로 내리는 개편안은 산업 발전을 저해할 수 있어 신중한 접근이 요구된다"면서 "제약바이오 강국 도약의 골든타임인 현 시점에 추가적인 약가인하는 기업들의 연구개발 및 인프라 투자, 우수 인력 확보 등 산업 경쟁력을 심각하게 약화시킬 것"이라고 말했다.