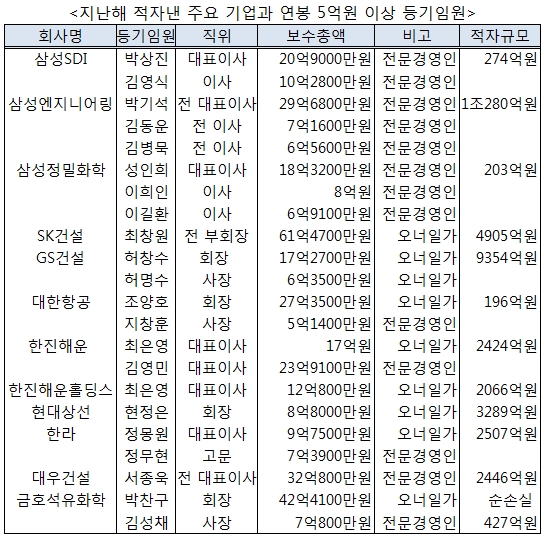

"회사는 어려운데 오너와 사장은 연봉 잔치?" 회사가 적자 늪에 빠졌으나 그룹 총수나 임원이 거액의 보수를 받아 간 것은 어떻게 봐야할까. 일반 직원들은 혹시나 급여가 깎이거나 구조조정을 당할까 노심초사하면서 임원들이 임금을 반납하면서라도 경영 정상화에 나서기를 기대할 것이다. 아쉽게도 대기업들이 공개한 등기임원들의 연봉을 보면 그러한 기대감은 지나친 면이 없지 않다.

일부 건설과 해운 업체들은 글로벌 경기 둔화로 최근 몇년간 암울한 시기를 겪고 있음에도 총수와 임원에 거액의 연봉을 지급했다.

GS건설은 지난해 9354억원의 영업적자를 기록했으나 허창수 회장에 17억2700만원의 보수를 챙겨줬다. 허 회장은 월급 15억9500만원에 성과급 성격인 상여금으로 1억3200만원을 받았다. 허 회장의 동생인 허명수 부회장도 월급 5억7900만원 외 상여금으로 5600만원을 챙겼다.

한라건설은 2507억원 적자를 냈어도 정몽원 회장에게 9억7500만원의 보수를 줬다. 지난해 대표이사에서 물러난 정무현 고문에게는 퇴직금 5억원을 포함한 7억3900만원을 지급했다.

부동산 경기 불황으로 실적 부진에 빠진 건설업체 중에는 오너나 임원에게 수십억원의 퇴직금을 준 곳이 많다. 박기석 전 삼성엔지니어링 대표는 지난해 퇴직금 15억원을 포함한 총 29억6800만원의 보수를 받았다. 이 회사는 해외 프로젝트에서 대규모 손실이 발생하면서 지난해 1조280억원의 영업손실을 내고 적자전환했다.

지난해 10월 사임한 최창원 SK건설 전 부회장은 퇴직금이 포함된 61억4700만원을 수령, 건설 업계에서 보수총액이 가장 많은 등기임원이 됐다. SK건설은 지난해 해외사업장 손실로 4905억원의 영업적자를 냈다. 이외 대우건설은 지난해 2446억원의 영업적자를 기록했으나 그해 물러난 서종욱 전 대표이사에게 퇴직금 22억4100만원을 포함한 32억800만원을 지급했다.

일부 적자 기업은 전문 경영인보다 오너에게 과도한 보수를 몰아주기도 했다. 금호석유화학은 지난해 427억원의 당기순손실에도 불구하고 박찬구 회장에 42억4100만원의 보수를 지급했다. 반면 김성채 사장에게는 7억800만원을 줬다. 적자를 냈어도 전문 경영인보다 오너의 책임이 한결 가벼운 것이다.

기업은 경기 부침에 따라 적자를 낼 수 있으며, 회사가 어려워도 오너와 전문 경영인에게 성과급을 줄 수 있다. 하지만 소액주주나 투자자 등이 바라보기에 과도하다 싶을 정도의 보수를 지급하는 것은 문제가 될 수 있다. 외부에서 보기에 납득할만한 산정 기준을 제시해야 하지만 그렇지 못한 곳이 대부분이다. 이러다 보니 시민단체에서는 해당 경영인의 성과와 공헌도 등을 따져볼 수 있는 투명한 시스템을 구축해야 한다는 지적이 나오고 있다.

이기웅 경실련 경제정책부장은 "개정된 자본시장법의 취지는 연봉이 어떻게 합리적으로 산정되는지 그 근거를 보기 위함이나 기업들이 내놓은 자료에서는 구체적인 산출 기준이나 근거에 대해서는 사실상 공개가 되지 않고 있다"라고 지적했다.

강정민 경제개혁연대 연구원도 "성과에 맞는 적절한 보수가 산정되야 한다는 점에서 적자기업에서 성과급을 받아간 것은 문제가 될 수 있다"라며 "별다른 성과 없이 회사에 손해를 입히면서까지 이익을 취해가는 것에 대해 어떠한 설명이 있어야 한다"라고 말했다.