끝이 얼마 남지 않았다. 대(代)물림을 위해 공들이기 시작한 18년 전(前)만 해도 상상도 못한 일이다. ‘하(何)세월’일 것 같던 후계 승계 작업은 어느덧 ‘황태자’를 지배구조의 정점에 올려놓는 마지막 퍼즐만을 남겨놓고 있다.

모든 결과엔 그만한 이유가 있기 마련이다. 비결이 무어냐고 묻는 것은 불필요한 사족이다. 방법은 간단했다. 재벌들에게는 흔하디 흔한 방식이다. 계열사들의 차고 넘치는 일감을 바탕으로 최대 난관인 승계 재원 즉, ‘돈 문제’를 해결했다.

| ▲ 정몽구 현대차그룹 회장(왼쪽). 정의선 현대차 부회장 |

요즘 재계 2위 현대차그룹이 지배구조 개편으로 ‘핫(hot)’하다. 2000년 9월 현대그룹에서 분가(分家)한 이후 20년 가까이 그룹을 지탱해왔던 순환출자 구조에 종언을 고(告)하며 동시에 정몽구 회장의 외아들 정의선 부회장의 후계 승계를 매듭짓겠다고 나선 때문이다.

준비는 다 돼 있어 자신감 충만이다. 정 부회장이 승계 재원 확보를 위해 마련해 둔 계열사들은 그룹의 지원을 등에 업고 이미 자금줄로 변신한지 한참 됐다. 양손에 틀어쥔 ‘현대글로비스’와 ‘현대엔지니어링’이다.

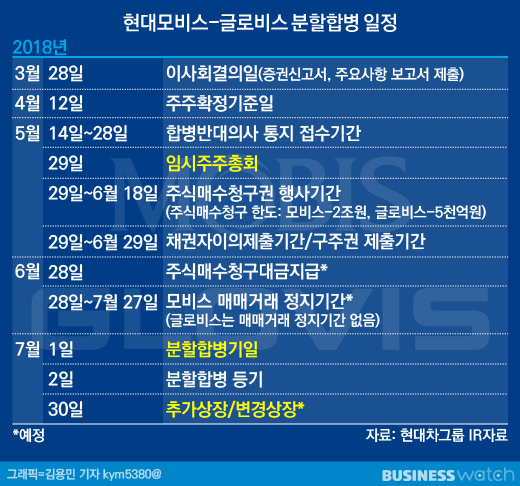

현대글로비스 카드는 이미 꺼내들었다. 소유지분 23.3%를 현금화 해 지배구조 개편 후 지배회사로 변신하는 현대모비스로 갈아타겠다고 공언한 상태다. 자투리 돈 30억원을 무려 2조4000억원으로 불려준 어마무시한 존재다.

이제 남은 카드는 현대엔지니어링이다. 이렇다보니 활용 방안을 놓고 직상장이다 우회상장이다 말들이 많다. 지배구조 개편 작업이 막바지를 향해 갈수록 점점 ‘핫’ 해지는 현대엔지니어링이 현대차 후계자의 든든한 돈줄로 변신한 스토리는 그래서 흥미롭다.

현대차그룹은 2002년 10월 건설업에 진출했다. ‘엠코’(2009년 9월 현대엠코로 사명 변경)을 차린 게 이 때다. 현대차 3개 계열사가 출자금을 댔다. 지금은 시공능력평가 2위의 대형건설업체 현대건설이 있지만 계열 편입(2011년 4월 인수)은 한참 후의 일이다.

여기서 흥미로운 점 한 가지가 있다. 현대엠코 설립에 가장 많은 자금을 댄 곳이 현대글로비스(소유지분 60%)였다는 점이다. 이외 지분이 각각 20%씩 기아차와 현대모비스 몫이었다.

현대글로비스는 앞서 2001년 2월 정의선 부회장(30억원·60%)이 부친 정몽구 회장(20억원·40%)과 함께 50억원으로 차린 물류업체다. 정 부회장이 상무 시절, 나이로는 32살 때로 사실상 경영권 승계 작업의 출발을 알린 곳이다.

즉, 정의선 부회장→현대글로비스→현대엠코로 연결되는 계열 지배구조를 만든 것은 후계 승계를 위한 자금줄 만들기 수순에 다름아니라는 것은 삼척동자도 다 알 법한 일이다.

현대글로비스는 현대·기아차를 비롯한 계열사들의 물류운송을 전담하다시피 하고, 현대엠코 또한 계열사들의 공장·플랜트·연구소 등의 발주공사를 도맡는 ‘노난 장사’라 승계 재원을 확보하는 데 이만한 사업구조가 없었기 때문이다.

정 부회장은 2년 뒤에는 아예 직접 현대엠코 주주명부에 이름을 올렸다. 2004년 12월 자신이 최대주주로 있는 현대글로비스로부터 현대엠코 지분 중 35.1%(33만3310주)를 부친과 함께 사들인 것이다.

기대대로 였다. 현대엠코는 설립 4년만인 2006년 매출(연결기준) 1조원을 넘어서더니 2011년에는 2조원을 돌파했다. 바로 이듬해에는 3조원을 찍었다. 이렇듯 짧은 기간 불같이 일어난 까닭에 2013년 시공능력평가 순위 13위에 랭크했다.

영업이익도 2003년 192억원을 시작으로 매년 예외없이 흑자가 계속됐다. 2012~2013년에는 2000억원을 넘어섰다. 영업이익률도 낮게는 5.0%, 높게는 11.2% 등 흠잡을 데 없는 수익성을 보여줬다.

계열사들이 든든히 밀어주는데 돈 잘 버는 모습이 보이지 않았다면 그게 오히려 이상했을 것이다. 현대엠코가 매출 3조4100억원에 영업이익 2540억원을 달성한 2013년만 보더라도 현대차(5600억원), 기아차(2450억원), 현대제철(2210억원) 등 계열 매출이 60.3%(2조540억원)에 달했다.

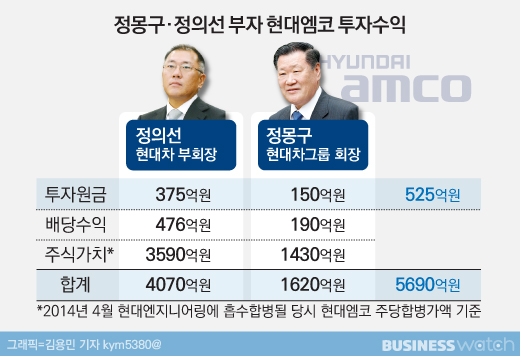

현대엠코가 이렇듯 현대차 계열사들을 뒷배로 폭풍 성장하는 동안 정 부자가 투자한 자금은 기껏 524억원 정도다.

정 부회장이 주주로 등장할 당시 현대글로비스로부터 인수한 지분은 25.1%다. 이 때 투입한 자금이 261억원(주당 10만9673원)이다. 정 회장은 지분 10.0%(9만5060주)에 대해 104억원으로 도합 366억원이다.

현대글로비스(25.0%)를 제치고 단일 1대주주에 오른 정 부회장은 이후 딱 한 번 추가로 돈을 집어넣었다. 현대엠코의 2005년 5월 452억원 주주 대상 유상증자 때 지분율에 맞게 113억원을 출자했다. 정 회장은 45억2500만원을 댔다.

특이한 점 또 한 가지가 발견된다. 당시 주당출자가격(발행가)이 액면가인 5000원 밖에 안됐다는 점이다. 불과 5개월 전 현대엠코 지분 인수 때의 22분의 1 값이다. 이는 보유주식이 정 부회장 23만8250주→250만6311주, 정 회장 9만5060주→100만주로 불어나는 계기가 된다.

여기에 현대엠코가 2009년 3월 50%, 2010년 3월 33% 무상증자까지 하자 정 부회장의 보유주식은 지분율(25.1%) 변동 없이 501만2621주로 확대됐다. 정 회장은 10%인 200만주다. 즉 정 부회장이 현대엠코 지분을 소유하기 까지 투자한 자금은 375억원, 주당 평균 7475원꼴이다. 정 회장은 150억원이다.

2014년 4월 현대엔지니어링에 흡수합병되기 전까지 12년간 현대엠코는 존재 목적에 가장 충실했던 계열사다. 정의선 부회장의 경영권 승계를 위한 종자돈, 더 나아가 지렛대 노릇이 그것이다.

우선 현대차를 비롯한 계열사들의 전폭적인 지원 아래 돈을 쓸어담다시피 하게 되자 2008년부터 곳간을 활짝 열어젖혔다. 2013년을 제외하고 2012년 5년간 한 해도 거르지 않고 주주들에게 배당금을 푼 것이다.

배당금이 한 해 적게는 250억원, 많게는 500억원에 달한다. 정 부회장이 챙긴 배당금이 476억원이다. 투자원금을 빼고도 102억원이 남았다. 정 회장의 배당금도 190억원이나 된다.

여기에 주식가치가 한껏 불어나 있을 것은 뻔했다. 2014년 4월 현대엔지니어링과 합병당시 현대엠코 합병가액은 7만1684원. 정 부회장의 보유주식의 가치가 3590억원, 정 회장이 1430억원에 달했다. 현대엠코 투자 10년만에 거둔 경이적인 성과다.