한보와 삼미의 부도로 연초부터 재계에 스산한 기운이 감돌던 1997년 4월. 이건희 회장은 그해 9월까지 총 50회에 걸쳐 동아일보에 '21세기 앞에서'라는 에세이를 기고했다. 그룹 회장을 맡은지 10년이 되던 해다. 그는 이렇게 말했다.

"몇년 전 미국 로스엔젤레스의 대형매장 한구석에서 먼지만 수북이 쌓인 채 천덕꾸러기 신세로 전락해버린 한국산 전자제품의 위상을 눈으로 확인할 수 있었다. 그때의 아찔했던 경험이 커다란 자극제가 됐다." -이건희, 1997년 6월24일자 동아일보

"마누라와 자식 빼고는 다 바꾸자"며 '신경영'(1993년)을 선언하고 '불량제품 화형식'(1995년)으로 품질관리체계에 메스를 들이대며 '말기 암 환자'(신경영 당시 이 회장의 비유)를 살려냈음에도 그는 삼성 제품이 해외에서 싸구려 취급을 받았던 1990년대 초의 장면을 잊을 수 없었던 모양이다.

지금의 삼성은 어떤 평가를 받고 있을까. 국내에서만 1등을 하는 우물안 개구리일까.

글로벌 경영전략 컨설팅사인 보스턴컨설팅그룹(BCG)이 최근 발표한 '세계 50대 혁신기업 명단'을 보면 지난해 삼성전자는 구글·아마존·애플·마이크로소프트에 이어 세계 5위를 기록했다.

삼성은 BCG가 처음 조사결과를 내놓은 2005년부터 지금까지 50대 혁신기업 명단에서 단 한차례도 이름이 빠지지 않았다. 이런 기업은 구글·애플·IBM 등 전세계 8개사 뿐이다.

BCG는 전세계 혁신전문가 2500명에 대한 설문조사와 주가 및 배당, 매출성장률, 이익률 등 재무적 수치 등을 기반으로 혁신기업을 선정한다.

도요타·3M·델, 혁신 아이콘서 쇠퇴

국내기업 중에선 삼성과 함께 LG전자가 18위에 이름을 올렸다. 아시아권 국가 중 20위 이내에 든 기업이 있는 나라는 한국이 유일했다.

삼성의 저력은 한때 혁신의 아이콘으로 조명받던 다른 기업들의 쇠퇴와 비교하면 더욱 두드러진다.

2009년 애플·구글에 이어 혁신기업 3위를 차지했던 일본 도요타는 에어백 결함 등 대규모 리콜사태를 겪으면서 지금은 37위로 수직 낙하했다. 미국 3M도 마찬가지. 첫 조사인 2005년 2위에서 지금은 39위로 밀려났다. PC와 서버시장을 장악했던 델 역시 같은 기간 6위에서 41위로 미끄러지며 입지가 좁아졌다.

삼성이 혁신기업이라는 평가를 받는 원천은 어디에서 나오는 걸까. 세계지식재산기구 발표를 보면 지난해 삼성전자는 특허협력조약(PCT)에 따른 국제 특허출원 건수가 1997건으로 세계 6위를 기록했다. 전년도에 비해 2단계 상승했다.

PCT는 여러 나라에 개별적으로 특허를 출원했을 때 출원자에게 비용, 시간 부담이 크다는 점을 고려해 회원국에 특허를 출원하면 다른 회원국에도 함께 출원한 것으로 인정하는 국제조약이다.

한국은 삼성전자와 LG전자(8위)가 나란히 세계 10위 안에 이름을 올렸다. 화웨이(1위)·ZTE(5위) 등 중국 기업들이 무섭게 치고 나가고 있지만 삼성이나 LG 역시 그 못지 않게 기술력 강화에 힘을 쏟고 있다는 것을 의미한다. 삼성전자는 지난해 전체 매출액의 7.6%인 18조원을 연구개발에 투입했다.

아쉬운 대목은 혁신성이나 연구개발 성과와 달리 삼성의 대중적 평판이 기대에 미치지 못한다는 점이다.

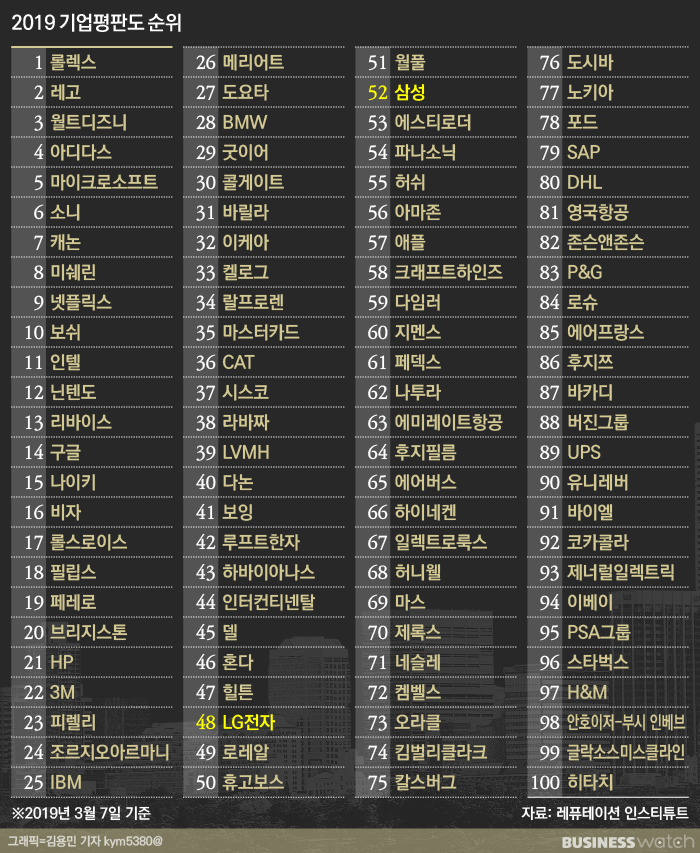

기업평판조사업체인 '레퓨테이션 인스티튜트'가 최근 발표한 '글로벌 평판 100대 기업'을 보면 삼성의 평판도는 지난해 26위에서 올해는 52위로 하락했다. 소니와 캐논, 인텔, 구글, 필립스 등이 20위 안에 이름을 올리고 있는 것에 비해 초라한 성적이다.

기업 평판도는 기대 못미쳐…50위 밖

레퓨테이션 인스티튜트는 매년 세계 50개국, 7600개 기업을 대상으로 15개국에서 23만명에 대한 설문조사로 순위를 매긴다.

삼성은 갤럭시노트7 발화사건 직후인 2017년 초 17위에서 70위로 순위가 밀린 뒤 지난해 26위로 빠르게 반등했으나 지속적인 상승세로 이어지진 못했다. 레퓨테이션 인스티튜트는 삼성의 순위하락 이유를 따로 설명하진 않았다. 다만 기업의 지배구조, 사회적 책임 등의 요소가 충분하지 않았던 것으로 보인다.

실제 개인정보유출과 사내 성추행 이슈가 불거졌던 구글은 전년도 3위에서 이번에 10년 만에 처음으로 10위권으로 밀렸고 가짜뉴스, 경영 투명성 등의 논란이 있는 페이스북은 100위안에 들지 못했다.