다음달 큰 폭의 보험료 인상이 예고되고 있습니다. 우크라이나 사태 장기화에 따른 곡물 값 폭등으로 당장 '밥상 물가' 걱정이 이만저만이 아닌데요.

매달 꼬박꼬박 내야 하는 보험료마저 오를 가능성이 높다니 '월급만 빼고 다 오른다'는 한탄이 절로 나오죠. ▷관련기사 : 실손보험 이어 암보험까지…4월 보험료 확 오른다(2022.03.21)

보험료 폭탄 던져놓고

소비자들은 한숨을 짓고 있지만 보험사들은 성과급 잔치에 여념이 없습니다. 손해보험사들의 성장세가 두드러지는데요. 지난해 역대급 실적을 바탕으로 임직원의 평균 연봉 '1억원' 시대가 개막했다는 소식입니다.

손보업계 1위사 삼성화재 임직원의 평균 연봉은 1억2200만원을 기록했습니다. 기본 연봉의 약 36%에 해당하는 성과급을 직원들에게 지급했는데 이 부분이 연봉에 반영됐다고 하더군요. 성과주의를 앞세운 메리츠화재도 평균 연봉 1억원의 고지를 찍었다고 하죠.

그러면서 정작 보험료 인하에는 인색한 모습을 보이니 소비자들의 불만은 눈덩이처럼 불어나고 있습니다.

전문가가 아니면 자세히 알기 어려운 손해율(받은 보험료 대비 지급한 보험금 비율)이 보험사들의 좋은 핑곗거리가 되고 있는데요.

올초 보험사들은 실손의료보험료를 평균 14.2% 올렸습니다. 이를 두고 금융소비자연맹은 "보험료를 올려 손해는 소비자에게 전가하고 이익은 임직원이 나눠 갖는 것은 이율배반적 소비자 배신행위"라고 꼬집기도 했습니다.

일부 소비자들은 "뒷짐만 지고 있다"고 금융당국에 화살을 돌립니다. 하지만 금융당국의 개입은 원칙적으로 금지돼 있습니다. 특히 가격 개입은 근거도 없을뿐더러 시장을 왜곡시킬 수 있어 가장 경계해야 하는 일 중 하나입니다. 2015년 10월 '보험 가격 자율화' 조치 이후 이런 기조가 더 엄격해졌죠.

그래도 금융당국 '눈치보기'

하지만 그렇다고 금융당국이 마냥 손을 놓고 있는 건 아닙니다. 금융당국과 보험사 사이엔 암묵적인 룰이 있는데요. '1년간 한 보험상품의 보험료를 25% 이상 올리기 어렵다'는 겁니다. 보험료 인상 폭이 일정 수준을 넘지 못하도록 일종의 캡(상한선)을 씌운 거라고 생각하면 됩니다.

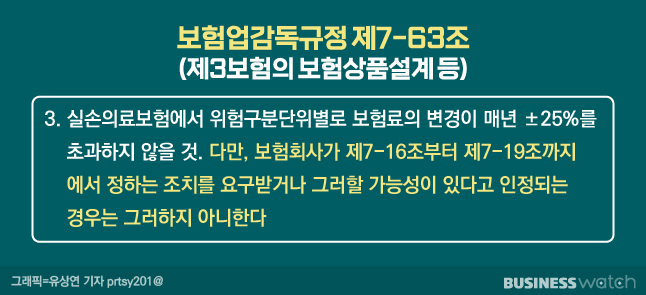

25% 기준은 실손보험에서 근거했는데요. 2017년 국정기획위원회가 실손보험 보험료 조정폭 규제를 기존 ±35%에서 ±25%로 줄이기로 결정하면서 보험업 감독규정도 고쳐졌죠. 금융당국 눈 밖에 날까 노심초사하는 보험사 입장으로선, 다른 상품의 보험료 조정에도 이 선을 넘기가 어려운 겁니다.

보험업계 한 관계자는 "실적이 좋다고 보험료를 크게 깎아주면 반대로 실적이 나쁠 때 보험료를 크게 올려야 한다"며 "보험 가격 안정을 위해 소비자 측면에서 변동폭을 제한하는 게 맞다"고 말합니다.

금융당국이 눈감아주는 때도 있긴 합니다. 금융당국의 경영실태평가때 재무건전성 지표인 지급여력비율(RBC비율)이 100% 미만을 기록하거나, 종합평가등급을 4등급(취약) 이하로 받으면 그렇습니다.

보험업 감독규정에 근거한 건데요. 간단히 설명하면 보험사가 경영상 큰 어려움을 겪을 땐 당국도 보험료 상향 폭을 더 넓혀준다는 겁니다.

일례로, 한화손해보험이 지난 2019년 금융당국의 경영관리 대상에 편입된 후 이듬해 실손보험료를 50% 넘게 올렸다는 건 업계의 공공연한 비밀이죠.

최근 자본 부족에 허덕이는 MG손해보험은 현재도 경영관리 대상이죠. 보험가입자들이 보험료 인상률을 더 자세히 봐야 하는 이유입니다.

보험업계 다른 관계자는 "MG손보는 과거에도 몇차례 금융당국의 경영관리를 받은 바 있다"며 "보험료 인상폭이 다른 회사보다 높았을 것"이라고 귀띔합니다.