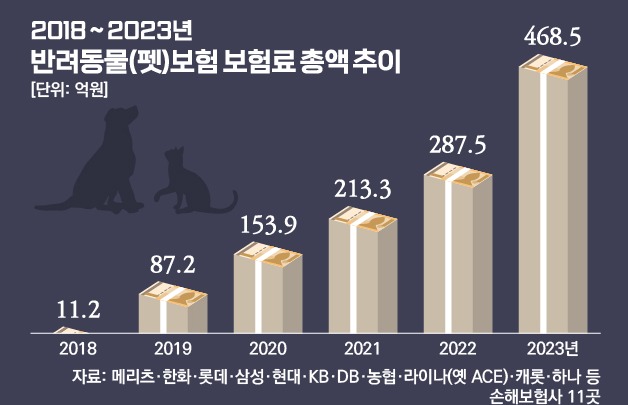

손해보험사들이 이달 펫보험을 개정 출시하며 '장기 펫보험'이 자취를 감추고 '단기 펫보험'만 남게 됐다. 이번 개정은 주로 보험 재가입 주기, 치료비 보장비율, 자기부담금 기준 등에 대한 조정이 핵심이다.

5일 보험업계에 따르면 손보사들은 이달 펫보험을 개정 출시하며 재가입주기와 치료비 보장비율 등을 통일했다. 기존에는 최대 20세 만기로 3년이나 5년 주기로 재가입이 가능했지만, 이제부터는 1년마다 새로 가입해야 한다.

개나 고양이의 평균 수명(10~15년)을 고려했을 때 20세 만기 상품에 가입하면 평생 보장이 가능한 구조였으나, 개편 이후에는 반려동물의 의료 이용이 많거나 질병에 걸리면 다음 해에는 인수가 거절될 수 있다.

치료비 보장비율도 축소됐다. 기존에는 보장비율 최대 한도가 90%였지만 이달부터는 최대 70%, 본인 부담금은 30% 이상으로 하고 최소 자기 부담금은 1만원에서 3만원으로 늘었다.

이는 금융감독원의 권고에 따른 것이다. 금감원은 펫보험 상품이 실손보험처럼 과잉치료나 보험사기를 유발할 수 있다고 봤다. 특히 반려동물은 모든 진료 항목이 비급여인 데다, 의료비가 표준화되지 않아 과잉 치료 문제가 계속해서 제기됐다.

재가입 주기가 변경되고 보장비율 최대 한도가 줄어들며 손보사들은 펫보험 시장 위축을 우려하고 있다. 우선 1년짜리의 단기 보험은 보험료 단가가 낮아 보험설계사들에게 지급하는 수수료도 떨어질 수밖에 없다. 설계사 입장에서도 펫보험을 판매할 유인이 사라진다.

게다가 반려동물이 치료를 받은 뒤 다음 해에 보험 인수가 거절되거나, 보험료가 오를 수 있어 소비자 입장에서도 손해다.

정부가 펫보험의 지속가능성을 높이기 위한 제도 정비에 나섰지만, 아직 충분치 않다는 지적이 나온다.

농림축산식품부는 동물 진료의 체계적인 관리를 위해 동물의 질병명과 진료행위명 등을 표준화(코드화)하는 내용으로 '동물 진료의 권장 표준' 고시를 개정했지만, 이는 어디까지나 권고에 불과하다. 아울러 진료비 자체의 편차를 해결할 수 있는 '표준 수가제'는 여전히 도입되지 않아 실효성에 한계가 있다는 평가다.

동물 진료의 권장 표준 고시 개정으로 외이염, 결막염 등 질병 3511종과 초진·입원, 예방접종 등 진료행위 4930종의 명칭과 코드가 표준화됐다. 또 설사, 당뇨 등 동물병원에서 자주 진료하는 항목 40종의 표준진료 절차도 추가로 마련됐다. 다만 이는 모두 권장 사항이다.

손보업계는 진료 명칭 표준화나 표준 진료 절차가 마련된 것에 대해서는 긍정적으로 평가하고 있다. 그러나 이보다 더 중요한 것은 표준 수가제라는 입장이다.

보험업계 한 관계자는 "진료 명칭 표준화보다 더 중요한 것이 병원마다 편차가 큰 수가를 표준화하는 것"이라고 강조했다.

또 "상품 경쟁력을 위해 보장 금액을 높이려고 하면 보험료가 비싸질 수밖에 없다"며 "단순히 보장 금액을 높이는 것보다는 적정한 보장 수준을 찾아야 하는데, 수가 표준화가 되지 않다 보니 애로사항이 많다"고 말했다.