말도 탈도 많았던 재계 6위 '국민기업'이자 세계 5위 철강사 포스코의 차기 회장 선임작업이 일단락됐다. '36년차 포스코맨'인 최정우(62) 포스코켐텍 사장은 이변이 없는 한 오는 7월27일 열릴 임시 주주총회와 이사회를 거쳐 포스코 회장에 공식 취임하게 된다.

이번 인선 과정에서도 '정치권 낙하산설', '포피아설(포스코 마피아설)'이 난무했다. 포스코 특유의 회장 인선 과정인 승계카운슬(협의회), 최고경영자(CEO)추천위원회 등도 사실 이런 잡음을 없애기 위한 장치였다. 하지만 소수 내부자에 의해 인선 절차가 불투명하게 진행된다는 말이 끊이지 않았다.

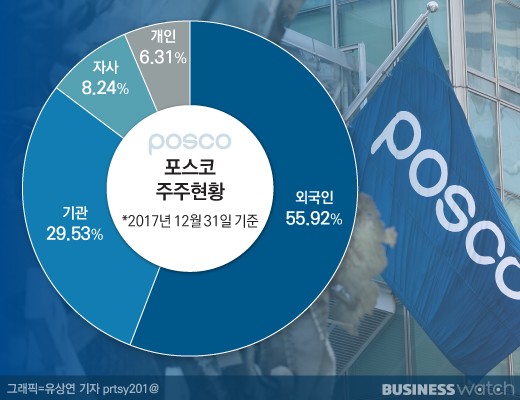

그런데 국민기업이라는 포스코의 주인은 과연 누구일까? 작년말 기준으로 보면 포스코는 외국인이 55.92%나 되는 지분을 들고 있다. 국민기업이라는 타이틀도 사실 무색한 셈이다. 단일 주주로 가장 많은 것은 11.08%를 쥔 국민연금공단이지만 국내 기관을 모두 합쳐봐도 29.53%다. 그 다음은 해외 주식예탁증서(DR) 예탁기관인 시티은행(10.56%)인데 여기엔 의결권이 없다.

최근 승계카운슬이 회장 후보 추천을 받은 0.5% 이상 지분을 보유한 주주사도 30여곳이나 될 정도로 포스코의 소유권은 흩어져 있다. 전체 주주수는 14만8959명, 국내외를 통틀어 1% 미만 지분을 쥔 소액주주가 주주수로는 99.99%(14만8947명), 지분율은 64.26%를 차지한다.

포스코는 대일청구권 자금으로 세운 제철공기업이었다. 1988년 기업공개(IPO)를 하면서 일부를 국민주 형태로 시장에 풀면서 국민기업이라는 수식어가 생겼다. 정부 지분은 없어진 지 오래다. (기관으로서 국민연금 소유 지분은 일단 논외로) 그런데 지금까지는 '주인의식'을 가지려는 정권이 있었다. 전 정부의 국정농단서도 광고계열사 포레카 헐값매각이나, 배드민턴단 창단 등의 요구를 받은 것이 드러나기도 했다.

| ▲ 서울 강남구 테헤란로 포스코센터 출입문을 한 행인이 지나가고 있다 /이명근 기자 qwe123@ |

최 사장이 최종후보로 낙점됐지만 정치권에서 나오는 얘길 보면 일이 모두 마무리 된 것도 아니지 싶다. 회장후보 최종 발표가 이뤄진 뒤인 지난 25일 홍영표 더불어민주당 원내대표는 "권오준 전 회장 비리를 덮어줄 사람이 뽑힌 것 아닌가"라며 의혹의 눈초리를 남겼다. 그는 전부터 "투명하지 못하다"며 불만을 표시해왔다.

여기에 더해 더불어민주당 원내부대표인 권칠승 의원은 "포스코 등 정부 지원을 발판으로 크게 성장한 기업에 대해서는 책임성을 강조할 수 있도록 공정거래법 또는 상법 개정안 발의를 검토하겠다"고 그 다음날 동아일보 인터뷰에서 말하기도 했다.

사회학자 송호근 서울대 교수는 포스코 연구 관찰기 '혁신의 용광로 - 벅찬 미래를 달구는 포스코 스토리'에서 "새로운 정권이 들어서면 일종의 권리의식을 발동하게 되는 대상기업이 포스코의 태생적 운명"이라고 했다. 이 책 속 포스코 근속 28년차 고로반 K씨 인터뷰는 여전히 이어지는 현실일뿐 아니라 해묵은 권위주의 속 과거를 그립게 만든다는 점에서 더 아프다.

"정권이 와서 집적대는 게 문제지요. 주인 없는 기업이니까. 뭔가 해달라는 요구를 최고경영진이 물리칠 수 없는 게 포스코의 팔자에요. 옛날에 박태준 회장이 계실 때에는 정치적 외압을 막는다고 자신이 직접 정치에 나갔잖아요. 그때만 해도 그런대로 방어를 잘했는데, 1992년인가…부터는 뚫렸지요. 지금이라고 해서 뭐 달라졌겠어요?

포스코 내부에서는 "재벌 소리를 듣더라도 차라리 오너 기업이었으면 이렇게 매번 시끄럽지는 않을 것"이란 자조섞인 말도 나온다. 국민기업이라는 공(公)의식을 외부에서 요구받으면서 나타난 역효과다. 선진적 지배구조 위에 누구도 토를 달 수 없도록 투명하고 엄정한 인선시스템을 갖추는 것, 50년을 넘어 100년을 내다보는 포스코가 다시 받아안은 숙제다.