코로나19로 벼랑 끝에 내몰린 대형항공사(FSC, Full Service Carrier)와 저비용항공사(LCC, Low Cost Carrier)의 운명이 엇갈리고 있다. 저비용항공사는 여객 수요 급감으로 '줄도산' 가능성까지 거론되고 있지만 대형항공사는 여객의 빈자리를 화물로 채우며 코로나 위기를 버텨내고 있다.

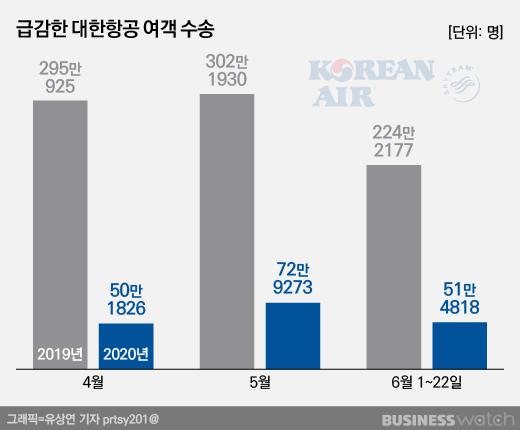

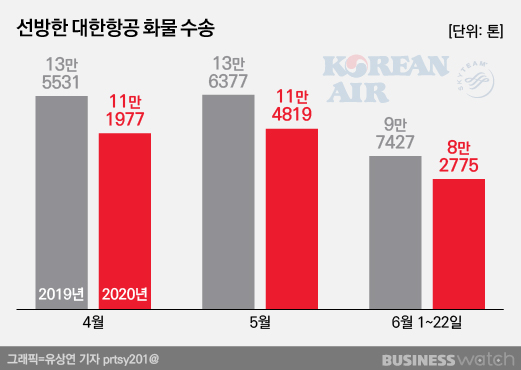

24일 항공정보포털시스템에 따르면 이번달 1~22일 국내 항공사 10곳의 화물량은 13만4679톤으로 전년동기대비 25.8% 감소했다. 항공사 화물 사업도 코로나19 위기를 피하진 못했지만 여객 부문과 비교하면 선방한 결과다. 이 기간 국내 항공사 여객 수는 전년동기대비 59.9% 급감한 316만9886명에 머물렀다.

코로나19 여파로 여객 수요는 좀처럼 회복되지 못하고 있는 가운데 화물이 항공사의 '생명줄'과 같은 역할을 하고 있는 셈이다. 하지만 모든 항공사가 이 '생명줄'을 잡을 수 있는 것은 아니다.

이번 달 1~22일간 국내 항공사 10곳의 전체 화물(13만4679톤) 가운데 대형항공사 2곳이 차지하는 비중은 93.3%에 이른다. 대한항공 61.5%(8만2775톤), 아시아나항공 31.8%(4만2889톤) 등이다. 저비용항공사 8곳의 화물 비중은 6.7%에 불과하다. 에어부산 2052톤, 진에어 2036톤, 제주항공 1999톤, 티웨이항공 1746톤 등이다. 셧다운에 들어간 이스타항공은 이번달 여객과 화물 모두 '0'이었다.

대형항공사에 화물 물량이 집중된 이유는 화물 운송에 적합한 항공기 기종과 노선에 있다. 화물을 실을 수 있을 만큼 큰 대형항공기와 화물 물량이 몰린 미주 등 노선을 확보하고 있어야 된다는 얘기다.

현재 대한항공이 보유한 항공기 166대 중 화물기는 23대다. 아시아나항공은 항공기 85대 중 12대가 화물기다. 전체 항공기의 14% 가량이 화물기인 것이다. 대형 여객기도 비행기 밑 공간을 활용해 화물을 운송한다. 이때 화물을 적재하는 판 '팔레트'와 화물을 담는 상자 '컨테이너'를 얼마나 효율적으로 활용하느냐는 항공사 화물 사업의 핵심 경쟁력이다.

특히 이번 코로나19 사태 때 대형항공사는 전략적으로 화물기를 운영해 효율을 높였다. 긴급 의료용품을 화물로 유치하거나 운행이 중단된 여객기를 화물편으로 활용하기도 했다. 대한항공은 지난 3월부터 호치민, 칭따오, 타이페이, 프랑크푸르트, 시드니, 암스테르담 등 노선에 화물전용 여객기를 운항하고 있다.

반면 저비용항공사의 대부분은 화물기가 없을 뿐만 아니라 여객기 기종도 소형 모델이라 화물 사업을 하기는 현실적으로 어렵다. 노선도 일본과 중국, 동남아시아 등에 몰려 있다.

업계 관계자는 "화물 사업을 운행 하기 위해선 항공기 밑에 화물을 실을 수 있는 공간이 마련된 보잉 777 등 대형 모델이 필요하고 미주 등 주요 노선을 확보하고 있어야 한다"며 "저가항공사의 소형기 보잉 737 등도 화물을 실을 수 있지만 화물칸에 컨테이너 등을 운반할 수 있는 '레일' 등이 없는 탓에 무게중심을 맞추지 못해 안전상 문제가 생길 수 있다"고 설명했다.

다만 대형항공사가 화물 사업에서 선방했다고 해서 전체 실적이 개선되는 사업구조는 아니다. 올 1분기 대한항공의 전체 매출 중 화물 비중은 27.5% 수준에 불과하다. 대한항공 관계자는 "매출 중 여객이 차지하는 비중이 월등히 크다"며 "화물만으로 버티기 힘들다. 여객 수요가 다시 회복돼야 한다"고 전했다.