금융당국이 주가연계증권(ELS)에 대해 사실상 총량 규제 카드를 꺼내들었다. ELS 발행 규모가 자기자본 대비 늘어날수록 레버리지비율에 반영되는 비율이 높아지면서 증권사들의 발행 부담이 훨씬 커질 전망이다.

원화 유동성 비율 역시 강화되고 20%의 외화유동자산비율과 여전채 편입한도 축소를 통해 헤지자산의 분산투자도 유도한다. 다만, 시장 영향이 큰 사안에 대해서는 유예기간을 두거나 시행시기를 탄력적으로 조정한다는 계획이다.

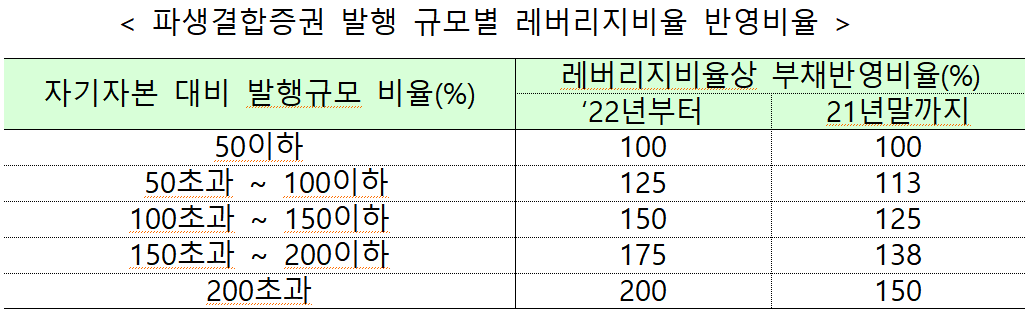

◇ 발행규모 클수록 레버리지비율 가중치 상승

30일 금융위원회와 금융감독원은 이 같은 내용을 골자로한 파생결합증권시장 건전화 방안을 내놨다.

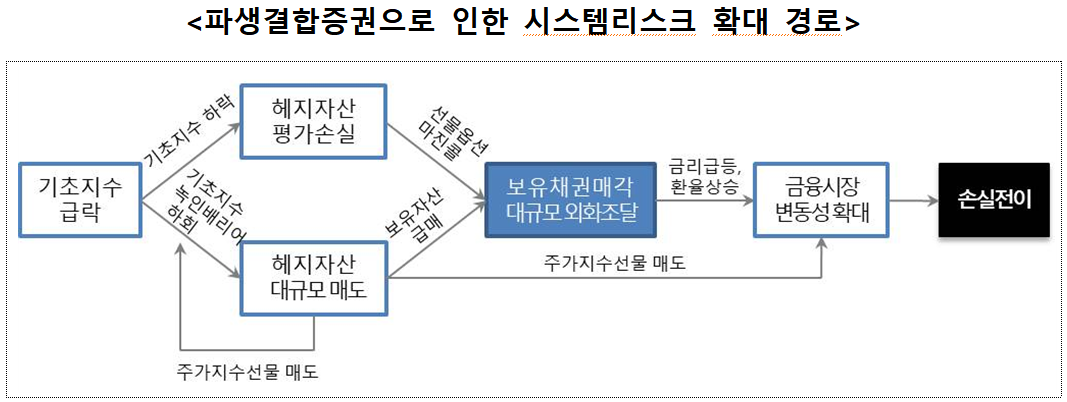

지난 3월 폭락장 당시 증권사들이 대규모 마진콜(추가 증거금 납부 요구) 위기에 내몰리면서 시스템 리스크 문제가 불거진데 따른 조치다.

이에 따르면 원금비보장형 파생결합증권의 발행액이 클수록 레버리지 비율 상 부채 금액 반영비율이 가중된다. 사실상 증권사들의 ELS 발행 물량을 줄이겠다는 의미다.

레버리지 비율은 기업의 부채 의존도와 이에 대한 영향을 측정한 값이다. 증권사들의 총 자산에서 자기자본을 나누는 방식으로 구한다. 즉, 자기자본이 1조원인 증권사가 ELS를 1조원 발행하면 레버리지 비율이 100%인데 앞으로 이 부채반영 비율이 대폭 상승된다.

자기자본 대비 발행 규모 비율이 50% 이하일 경우 현행과 똑같이 100%가 유지되고 50% 초과~100% 이하 구간에서는 내년 113%, 2022년에는 125%가 적용된다. 100% 초과 ~150% 이하의 경우 각각 125%, 150%, 150% 초과 200% 이하는 138%, 175%가 반영된다. 200% 초과하는 구간부터는 150%, 200% 비율이 적용된다.

예를 들어 자기자본이 8조원 대인 미래에셋이 내년에 17조원(200% 초과) 규모의 ELS를 발행한다면 적용되는 부채반영 액수는 12조원(150%)이 되고, 2022년부터는 16조원이 된다.

이렇게 되면 총 자산 계정에 포함되는 발행액이 급증하면서 레버리지 비율(총자산/자기자본)이 높아지는데 금융당국에서 제시하는 적정 수준을 맞추기 위해서는 결국 자기자본을 늘리거나, ELS 발행을 줄여야 한다.

지난해 말 기준 증권 업계의 평균 레버리지 비율은 680.1%다. 이는 증권사들이 자기자본보다 6.8배 많은 수준으로 ELS를 찍어냈다는 것을 의미한다. 현행 적기시정조치 기준은 1100%에서 권고, 1300%에서 시정 요구를 한다. 따라서 부채반영 비율이 높아지면 높아질수록 시정조치 기준에 여유가 없어진다.

다만, 투자자의 손실이 제한되거나, 외환시장에 미치는 영향이 적은 국내지수 위주의 ELS에 대해서는 가중치를 50%로 완화하고 규정개정 이후 신규발행 ELS부터 적용한다.

◇ 원화 유동성 비율 강화

원화 유동성 비율도 대폭 강화된다. 금융당국은 코로나19와 같은 특수한 상황에서 발생할 수 있는 대규모 마진콜에 대비하기 위해 증권사들에게 현금성 자산 보유의무를 확대하겠다는 방침이다.

현행 제도는 ELS 발행 이후 3~6개월 사이 조기상환이 빈번해 약속된 이자와 함께 투자금을 돌려줘야 하는 등의 현금 유출이 일상적으로 발생하고 있음에도 불구하고 이와 상관 없이 최종만기(통상 3년) 시점을 잔존만기 기준으로 삼는다.

잔존만기는 기간에 따라 유동부채에 적용되는 비율이 달라지기 때문에 중요하다. 1개월을 초과하는 발행액에 대해서는 5%, 3개월 초과분에 대해서는 15%만 유동부채로 산정한다.

금융당국은 이를 조기상환 시점으로 변경하고 유동성 비율도 모든 증권사들에 대해 종합금융투자사업자와 마찬가지로 100% 이상 유지하도록 수위를 높일 계획이다.

금융투자업자규정에서는 3개월 이내 만기가 도래하는 자산 및 부채 비율을 유동성 비율로 정의하고 있는데 100분의 100 이상을 강제하고 있다. 유동부채를 유동자산으로 나누는 방식으로 비율을 정한다.

즉, 유동부채가 커지면 커질수록 100% 비율을 유지하기 위해 현금성 자산도 많이 갖춰야 한다는 의미다.

◇ 외화유동자산 비율 등으로 헤지자산 분산 유도

이와 함께 증권사들의 헤지(위험 회피)자산도 분산시킨다는 방침이다. ELS 헤지가 원화자산, 여전채 등 특정 분야에 집중돼 있어 코로나19처럼 금융시장에 충격을 발생시킬 경우 연관 시장에 위험을 전이할 가능성이 있어 이를 차단하겠다는 취지다.

해외지수를 기초자산으로 하는 파생결합증권 자체헤지의 경우 전체 규모의 일정수준(10~20%)을 외화현금, 예금, 크레딧 라 인, 통화스왑 또는 미국 국공채 등 환금성 높은 외화 유동자산으로 보유하도록 하겠다는 구상이다. 이를 위해 외화유동자산 비율을 20%로 상정하고 단계적으로 높인다.

여기에 헤지자산으로 채권을 편입하는 경우 여전채는 헤지자산의 10%까지만 편입하도록 상한을 설정할 예정이다. 여전채 편입 한도는 단계적으로 하향된다.

내년에는 17% 이하의 한도를 두고, 2022년에는 14% 이하, 20203년부터는 10% 이하로 제한할 계획이다. 현재 ELS를 포함한 파생상품의 채권 종류별 헤지자산 비중은 지난해 연말 기준 여전채가 15.7%로 국공채(21.3%), 일반사채(18.7%) 다음이다.

금융당국은 이를 통해 시스템 리스크 발생 가능성을 봉쇄하겠다는 방침이다. 실제 증권사들은 채권 헤지자산으로 여전채를 선호한다. 준수한 신용등급에 상대적으로 높은 금리를 제공하기 때문에 여전채에 투자를 많이 한다.

특히, 100조원 넘는 파생상품시장이 제대로 작동하기 위해서는 한달에 적어도 10조원 이상 되는 채권 물량이 발행돼야 증권사들이 원활히 헤지할 수 있는데 현금 수요가 많은 카드, 리스회사들이 비교적 높은 금리에 대규모 물량을 찍어내기 때문에 적지 않은 파생상품 투자금이 여전채 시장으로 흘러 들어간다.

따라서 ELS나 파생결합증권(DLS) 등 어느 한 곳에서 문제가 발생하면 여전채 시장도 망가질 가능성이 다분한데 이런 시스템 리스크를 차단하겠다는 것이다.

금융당국은 이와 함께 증권사들의 코로나19와 같은 특수 상황에 적절히 대처할 수 있도록 리스크 관리 역량을 강화하는 동시에 투자자 보호 수위도 대폭 격상하는 등 파생상품시장에 대한 대대적인 손질을 예고했다.

다만, 금융당국의 취지와는 다르게 증권 업계는 고민이 깊어지는 모양새다. 예상보다 규제 수위가 높은 가운데 내용도 보수적이어서 시장 위축이 불가피하다는 의견이다.

익명을 요청한 한 증권사 관계자는 "이번 개정안에 대해 아쉬움이 많이 남는 것은 사실"이라며 "규제 자체가 상당히 경직돼 있어 자칫 산업 전반에 걸쳐 역동성이 떨어지는 것은 아닌지 우려스럽다"고 전했다.