국내 건설사들은 과거 중동을 중심으로 해외 현장에서 대규모 공사를 수행하는 수출 역군이었다. 하지만 2010년대 초반 무리한 해외수주로 부실 사업장이 발생한 이후 몇 년간 적자의 늪에 허덕였고, 2010년대 중반부터는 주택경기가 호황을 누리자 당장 돈을 벌 수 있는 주택시장에 집중하고 있다.

그러는 사이 건설사들의 해외 시장 경쟁력은 제자리걸음이다. 여전히 해외 수주는 단순 도급사업이 대부분이고, 중동(지역), 플랜트(공종) 중심이라 글로벌 경기 변동성에도 취약한 게 현실이다.

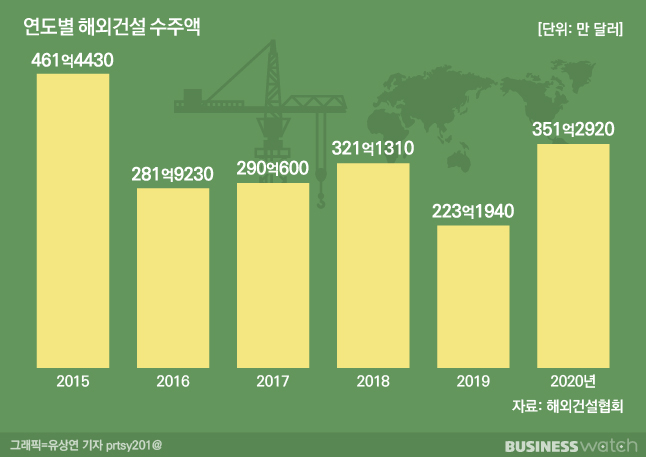

위축된 해외 수주

27일 해외건설협회에 따르면 올 들어 현재까지(5월27일 기준) 국내 건설사들의 해외수주 규모는 101억7040억달러로 지난해 같은기간(144억3910억달러)보다 29% 감소한 상태다.

해외수주 규모는 2015년 이후 기대 이하의 실적에 머무르고 있다. 2016년에는 281억달러 수준으로 전년보다 39% 가량 급갑한 이후 연간 300억달러 안팎 수준에 그치고 있다. 2019년에는 223억달러로 바닥을 찍었고, 지난해에는 351억달러를 넘기며 회복세를 보이는 듯 했지만 올 들어 다시 주춤한 모습이다.

국내 건설사들의 대형 프로젝트 수주는 하반기에 이뤄지는 경우가 많아 반등 가능성이 남아있기는 하지만 녹록지는 않은 상황이다.

해외 수주를 이끄는 대형 건설사들 역시 바다 건너보다는 국내 수주에 주력하는 모습이다. 현대건설 1분기 신규 수주 가운데 해외시장에서 확보한 일감은 9175억원으로 전체의 13.4%이다.

GS건설도 16.1%, 대우건설은 559억원으로 2.6%에 불과하다. 1조8644억원 규모의 카타르 LNG 프로젝트, 1조1600억원의 대만 공항 등을 수주한 삼성물산 정도만 해외수주 비중이 57.2%로 컸다.

한 대형 건설사 관계자는 "과거 해외 사업장에서 대규모 부실을 경험한 이후 선별 수주 전략 등 이전보다는 덜 적극적인 게 사실"이라며 "무엇보다 최근 국내 주택사업이 워낙 좋아 이 부분에 더 집중하고 있다"고 말했다.

수출 역군, 돌아올까

건설사들이 주택 시장 활황을 등에 업고 있지만 주택 경기는 부동산 정책과 소비심리, 글로벌 경기 등 대외 요인에 의한 변수들이 많다. 국내 주택시장 규모도 한정적인 까닭에 지속 성장과 포트폴리오 균형, 리스크관리 등을 위해서라도 해외건설은 포기할 수 없는 시장이다.

다행히 과거 해외시장에서 수많은 공사를 수행했던 경험을 바탕으로 국내 건설사들의 경쟁력이 아직은 살아있다는 평가다.

글로벌 건설사 경쟁력 등을 평가하는 미국 엔지니어링전문지 ENR이 지난해 발표한 해외건설 계약액 순위에서 국내 건설사 12곳이 250위 이내에 이름을 올렸다. 이들이 따낸 공사 규모는 약 246억달러로 미국과 유사한 수준이다.

해외시장 경쟁력을 더 강화하기 위해서는 시장과 공종 다변화가 필요하다는 지적은 꾸준히 제기된다. 건설사들이 해외수주 수익성 개선을 위해 선별 수주 전략을 택했고, 최근 글로벌 건설시장에서 발주가 늘어나고 있는 민관협력 투자개발형 사업(PPP)에도 관심을 갖고 있지만 아직 뚜렷한 성과는 없는 상태다.

실제 올해 해외건설 수주액 가운데 지역별로는 중동이 40%(40억6200만달러)로 가장 많고, 공종별로는 산업설비(플랜트 등)가 61.7%(62억7800만달러)로 절반이 넘는다. 이마저도 거의 대부분이 도급공사다.

손태홍 건설산업연구원 기술경영연구실 연구위원은 "국내 건설사들의 해외 수주는 중동‧플랜트 비중이 높아 유가에 따른 변동성이 크다는 게 문제"라며 "투자개발형 사업 수주 실적도 부족해 수주 경쟁력이 지속될 수 있을지에 대한 우려가 크다"고 지적했다.

이어 "우리와 비슷한 규모를 수주한 미국의 경우, 단순 도급은 거의 없고 고부가가치 영역인 사업계획‧관리 등에 집중하고 있다"며 "국내 건설사들이 신사업 등 신시장 개척을 위해 노력하고는 있지만 아직 성과가 많지 않고 시간도 더 필요한 상황"이라고 말했다.

또 다른 건설사 관계자 역시 "최근 해외 수주시장에서 중국 건설사들이 정부 지원과 저가 공세를 앞세워 수주를 크게 늘리고 있다"며 "이 때문에 우리는 글로벌 건설사들과 경쟁해야 하는데 아직 기술력 등에서 밀리는 게 사실"이라고 토로했다.