재벌을 소재로 한 영화나 드라마에는 세무조사 장면이 자주 등장한다. 국세청 직원들이 회사와 집에 들이닥쳐 장부를 압수하면 회장님은 뒷목을 잡고 쓰러지고, 위세를 떨쳤던 가문은 탈세와 비자금에 발목 잡히며 몰락하는 광경을 흔히 볼 수 있다.

판에 박힌 설정이지만 그만큼 세무조사의 파워가 강력하다는 점을 엿볼 수 있다. 실제로 4~5년에 한번씩 받는 정기 세무조사와 특별한 혐의점이 있을 때 이뤄지는 기획 세무조사 모두 기업 입장에서는 부담스럽다. 국세청의 기획 조사를 받은 기업들은 한동안 주가 하락이나 거액의 세금 추징을 겪으면서 휘청휘청한다.

2008년에는 글로벌 금융위기로 기업들이 어려움을 겪자 국세청은 세무조사 유예로 부담을 줄여주기도 했다. 그러나 기업들에게 공포의 대상이라고 해서 무작정 세무조사를 줄일 수는 없다. 세무조사가 느슨해지면 기업들은 세금을 탈루하거나 신고를 소홀히하고, 조세질서가 무너질 수 있기 때문이다. 세무조사는 적당하면 약(藥)이 되지만, 과하면 독(毒)이 될 수도 있다.

21일 국세청 국정감사에서는 세무조사가 과하다는 지적이 집중적으로 제기됐다. 최근 세수 부족으로 인해 국세청이 기업들의 세무조사를 강화했고, 추징 규모와 조사 기간을 더욱 늘렸다는 데이터가 등장했다. 건수는 다소 줄었지만 금액과 기간이 늘어나면서 세무조사 한번에 터진 '세금 폭탄' 강도가 더 커졌다는 분석이다.

그나마도 납세자 불복을 통해 국세청 과세가 잘못됐다는 결정이 계속 쏟아진다. 개인사업자와 기업 등 세무조사를 받은 사람들은 늘어난 추징액과 조사기간, 부실과세의 '삼중고(三重苦)'에 시달리고 있다.

◇ 매서워진 세무조사…'양보다 질'

최근 국세청이 기업들을 상대로 진행한 세무조사 건수와 추징 규모를 살펴보면 눈에 띄는 변화가 있다. 조사 건수는 점점 줄어드는 추세다. 2011년 법인사업자에 대한 세무조사는 4689건이었지만, 지난해 4549건으로 줄었다. 올해 상반기에도 1741건으로 지난해의 절반에 한참 모자란다.

반면 세무조사 추징액은 늘고 있다. 2011년 4조4438억원에서 지난해 4조9377억원으로 증가했고, 올 상반기에는 지난해의 절반 수준인 2조4118억원을 기록했다. 세무조사 건수가 줄고 추징액이 늘었다는 것은 국세청 조사의 방향이 '양보다 질'로 바뀌어 세수 확보에 초점이 맞춰졌다는 의미로 해석된다.

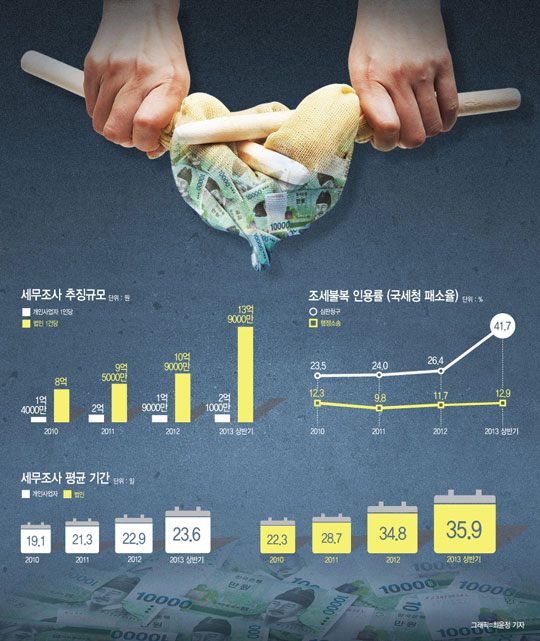

세무조사 1건당 추징액은 2010년 8억원에서 2011년 9억5000만원, 지난해 10억9000만원, 올 상반기 13억9000만원으로 계속 늘었다. 연수입 500억원 이상의 대형 법인들은 2010년 26억4000만원에서 상반기 47억7000만원으로 두 배 가까이 불어났다.

개인사업자들도 1인당 세무조사 부과액이 2010년 1억4000만원에서 올 상반기 2억1000만원으로 50% 증가했다. 법인과 개인사업자 모두 2~3년 전보다 한층 강화된 세무조사를 받고 있다는 것은 통계에 그대로 드러났다.

점점 강도가 높아지는 세무조사에 대해 우려의 목소리도 나온다. 민주당 이용섭 의원은 "정부가 감세정책을 그대로 추진하면서 세무조사만 강화하는 것은 적절치 않다"며 "조세제도의 근본적 개혁없이 세무조사로 조세수입을 늘리는 것은 전근대적이고, 후진적인 정책"이라고 꼬집었다.

◇ 늘어지는 조사, 늘어나는 세금

정기 세무조사를 받는 기업은 국세청 조사관들에게 회의실을 제공하고, 그들이 요구하는 자료를 제출한다. 기업이나 직원 입장에선 한달이든 두달이든 국세청 직원들이 회사에 상주하고 있다는 사실만으로도 불편할 수밖에 없다.

갑자기 들이닥쳐 장부를 압수하는 기획조사도 부담스럽기는 마찬가지다. 어떤 형태로든 세무조사가 한번 시작되면 회사 분위기는 급격히 가라앉는 경향이 있다.

직원들은 세무조사가 하루라도 빨리 끝나야 좋을텐데, 평균 조사기간은 점점 길어지고 있다. 법인사업자는 2010년 평균 세무조사 기간이 22.3일이었지만, 지난해 34.8일에 이어 올해 상반기에는 35.9일로 늘어났다. 개인사업자도 2010년 평균 19.1일에서 매년 증가해 올해 상반기에는 23.6일씩 조사받고 있다.

세무조사가 길어지는 이유는 최근 역외탈세를 비롯해 점점 복잡해지는 기업의 세무 이슈를 면밀하게 검증하기 위한 것으로 보인다. 일각에서는 국세청이 세무조사에서 징수할 목표치를 정하고, 달성되지 않으면 중단하지 않겠다고 엄포를 놓는다는 하소연도 있다.

새누리당 나성린 의원은 "시중에서는 세무조사를 통해 걷어야 하는 목표액을 정해놓고 압박하는 것이 아니냐는 시선이 있다"며 "무리한 세무조사가 기업들이 신규투자를 줄이고, 지하경제를 양성화하는 문제점도 발생한다"고 지적했다.

| ▲ 21일 국회 기획재정위원회 국정감사에 출석한 김덕중 국세청장(오른쪽). |

◇ "아니면 말고"…쥐어짜면 그만

세무조사를 통해 거액의 세금을 추징당한 기업이나 개인 납세자들은 대부분 억울하다는 반응이다. 국세청이 정해진 세법에 따라 어련히 과세했겠지만, 간혹 무리한 과세를 통해 애꿎은 납세자만 잡는 경우가 나타나기도 한다.

억울한 납세자는 불복을 진행한다. 과세당국에 직접 청구하는 과세전적부심사나 이의신청과 같은 절차가 있지만, 어차피 '그 나물에 그 밥'이라서 크게 기대는 하지 않는다. 이후에는 그나마 중립적 성향을 보이는 조세심판원과 법원의 문을 두드리게 된다.

최근 조세심판원 심판청구과 법원의 행정소송에서는 납세자가 세금을 돌려받는 사례가 급증하고 있다. 올해 상반기 심판청구와 소송 등 납세자 이의를 통한 불복 환급액은 8121억원으로 지난해 같은 기간보다 2.25배에 달했다.

같은 기간 2276건의 심판청구 가운데 950건이 인용(국세청 패소)돼 납세자 인용률은 41.7%까지 치솟았다. 인용률은 2011년 24.0%, 지난해에는 26.4%였다. 행정소송은 상반기 12.9%의 인용률을 기록, 2011년 이후 소폭 상승세를 보이고 있다.

불복 인용률이 높아지는 것은 심판원과 법원이 예전보다 납세자의 권익을 잘 보장해주거나, 납세자와 대리인이 더 똑똑해졌다는 의미로도 볼 수 있다. 그러나 가장 큰 원인은 국세청의 부실과세가 꼽힌다. 민주당 이낙연 의원은 "불복 인용이 늘어난 것은 부족한 세수를 메우기 위해 국세청이 무리하게 세금을 거둬들인 결과"라며 "부실과세가 늘어나면 세정 당국에 대한 신뢰가 흔들릴 수 있다"고 지적했다.

반면 국세청은 과세 결정이 뒤집힌 것들이 이명박 정부 시절 세무조사한 내용이라며 선을 그었다. 김덕중 국세청장은 "상반기에 인용된 사안들은 올해 조사한 것이 아니라 지난해(이명박 정부)에 조사한 것"이라고 피해갔다.