우리나라 금융의 ‘우물 안 개구리’ 논란은 어제오늘의 일은 아니다. 해법과 관련해 이런저런 쟁점과 논란도 많다. 그러나 실천 의지 부족에 대한 지적도 상당수를 차지하는 것이 현실이다. 금융의 기본이라는 ‘리스크 테이킹’이 사라진 것은, 우리 금융이 신속히 풀어야 할 과제로 떠오르고 있다. 비즈니스워치는 창간을 기념해 우리 금융의 문제에 대해 4회에 걸쳐 연재한다. [편집자]

타이완은 2012년 기준으로 우리나라보다 경제규모(국내총생산·GDP)가 11계단이나 뒤다. 국가경쟁력지수는 6계단 앞섰다. 금융시장 성숙도는 무려 52계단이나 위에 있다. 경제규모나 국가경쟁력지수가 우리보다 크게 뒤진 바레인도 금융시장 성숙도는 53계단이나 좋다. 금융시장 성숙도가 금융경쟁력과 100% 일치하진 않지만, 우리 금융의 현주소를 확인하는 데는 부족함이 없다.

이런 자료들을 보면 우리 화폐가 기축통화가 아니어서 글로벌 시장에서 우리 은행이 성과를 내기 어렵다는 얘기는 그저 핑계일 뿐이라는 생각이 든다. 타이완과 바레인, 인도 등이 우리보다 금융시장 성숙도가 높은 것을 보면, 기타 통화여서 라는 이유만으로는 설명될 것이 아니다. 세계경제포럼(WEF)의 금융시장 성숙도 조사 결과는 최소한 우리나라 금융시장의 경쟁력이 우수하다고 보기는 어렵다는 사실을 말해주는 하나의 사례로 충분하다.

이런 자료들을 보면 우리 화폐가 기축통화가 아니어서 글로벌 시장에서 우리 은행이 성과를 내기 어렵다는 얘기는 그저 핑계일 뿐이라는 생각이 든다. 타이완과 바레인, 인도 등이 우리보다 금융시장 성숙도가 높은 것을 보면, 기타 통화여서 라는 이유만으로는 설명될 것이 아니다. 세계경제포럼(WEF)의 금융시장 성숙도 조사 결과는 최소한 우리나라 금융시장의 경쟁력이 우수하다고 보기는 어렵다는 사실을 말해주는 하나의 사례로 충분하다.◇ 저금리·저상장 현실로

유럽 국가들의 재정위기로 촉발된 전 세계적인 저금리 시대는 금융환경의 지각변동을 불러왔다. 미국발 아큐파이(occupy·점령하라)로 글로벌 투자은행(investment bank)이 먼저 된서리를 맞았다면, 그 여진으로 도래한 저금리 상황은 전통적인 상업은행(commercial bank)의 위기를 예고한 셈이다. 투자은행업이 활발하지 않은 우리나라에서도 남의 일이 우리 문제가 된 것이다. 낮은 금리는 전통적인 은행 예금의 매력을 떨어뜨렸고, 은행의 가장 큰 수익원인 예대마진의 위기가 시작됐음을 의미한다. 전통적인 은행업에 머물러 있는 우리 은행들도 금융 위기의 소나기를 피하기 어렵다는 얘기다.

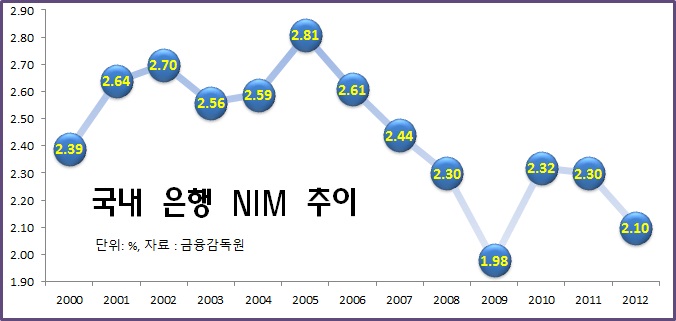

실제로 우리나라 은행들의 명목순이자마진(NIM·Net Interest Margin)은 2005년 2.81%를 기록한 뒤 꾸준히 하향 곡선을 그리고 있다. 2009년 1.98%로 역대 최저치를 기록한 후 2010년에 반짝 상승하긴 했지만, 지난해엔 다시 2.10%까지 떨어졌다. 이런 추세라면 올해 다시 1% 대에 진입할 가능성 있다. 국내 은행이 지난해에 예금과 대출이자 차이로 벌어들인 돈이 전체 이익에서 차지하는 비중은 90%. 전년 82.1%보다 높아졌다. 손쉬운 국내 영업에만 열을 올리고 있다는 얘기다.

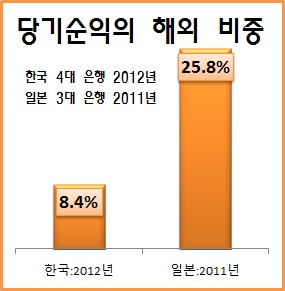

금융회사들이 손쉬운 영업에 치중하면서 해외에서 벌어들이는 돈은 새 발의 피다. 우리 은행들이 해외 점포에서 벌어들인 당기순익은 은행 전체 당기순익의 8%(2012년)에 불과하다. 일본의 3대 대형은행은 이 비율이 2011년 기준으로 26%에 이른다. 은행을 제외한 다른 국내 금융회사들은 아예 적자다. 해외 점포 자산이 총자산에서 차지하는 비중도 지난해 상반기 기준으로 은행 3.9%, 증권사 0.8%, 생보사 0.1%, 손보사 1.2%에 불과하다. 전통적으로 우리나라 은행과 비슷한 영업 행태를 보였던 일본 은행들의 변화를 실감할 수 있는 대목이다.

◇ 이순우 우리금융 회장 "해외 영업비중 15%는 돼야"

실제로 우리나라 은행들의 명목순이자마진(NIM·Net Interest Margin)은 2005년 2.81%를 기록한 뒤 꾸준히 하향 곡선을 그리고 있다. 2009년 1.98%로 역대 최저치를 기록한 후 2010년에 반짝 상승하긴 했지만, 지난해엔 다시 2.10%까지 떨어졌다. 이런 추세라면 올해 다시 1% 대에 진입할 가능성 있다. 국내 은행이 지난해에 예금과 대출이자 차이로 벌어들인 돈이 전체 이익에서 차지하는 비중은 90%. 전년 82.1%보다 높아졌다. 손쉬운 국내 영업에만 열을 올리고 있다는 얘기다.

금융회사들이 손쉬운 영업에 치중하면서 해외에서 벌어들이는 돈은 새 발의 피다. 우리 은행들이 해외 점포에서 벌어들인 당기순익은 은행 전체 당기순익의 8%(2012년)에 불과하다. 일본의 3대 대형은행은 이 비율이 2011년 기준으로 26%에 이른다. 은행을 제외한 다른 국내 금융회사들은 아예 적자다. 해외 점포 자산이 총자산에서 차지하는 비중도 지난해 상반기 기준으로 은행 3.9%, 증권사 0.8%, 생보사 0.1%, 손보사 1.2%에 불과하다. 전통적으로 우리나라 은행과 비슷한 영업 행태를 보였던 일본 은행들의 변화를 실감할 수 있는 대목이다.

◇ 이순우 우리금융 회장 "해외 영업비중 15%는 돼야"

이런 사실은 이미 우리나라 금융 CEO들도 충분히 인지하고 있다. 이순우 우리금융지주 회장 겸 우리은행장은 5월 23일 회장 내정자 신분으로 나선 기자간담회에서 “국내에서의 경영여건이 계속 악화하고 있는 만큼 현재 8% 수준인 해외점포의 영업이익 비중을 15% 정도까지는 끌어올려야 한다”고 말했다. 이른 시일 내에 지금보다 2배 정도 더 늘려야 한다는 얘기다. 목표대로 된다고 하더라도 일본 금융회사들보다 10% 정도 낮은 수치다.

이런 사실은 이미 우리나라 금융 CEO들도 충분히 인지하고 있다. 이순우 우리금융지주 회장 겸 우리은행장은 5월 23일 회장 내정자 신분으로 나선 기자간담회에서 “국내에서의 경영여건이 계속 악화하고 있는 만큼 현재 8% 수준인 해외점포의 영업이익 비중을 15% 정도까지는 끌어올려야 한다”고 말했다. 이른 시일 내에 지금보다 2배 정도 더 늘려야 한다는 얘기다. 목표대로 된다고 하더라도 일본 금융회사들보다 10% 정도 낮은 수치다.안타깝게도 지금과 같은 속도라면 격차는 더 벌어질 가능성이 높다. 최근 10년 동안 해외 영업에 열을 올린 일본은 2011년 말 기준(국제결제은행·BIS)으로 세계 대출 잔액 순위가 미국과 영국에 이어 3위를 차지하고 있다. 2011년 9월 5위에서 6개월 만에 독일과 프랑스를 앞섰다. 경영난에 처한 유럽은행들이 일본은행에 자산매입을 요청한 금액이 2011년 하반기에만 7조 원에 이르는 것으로 미쓰이스미토모 금융그룹은 집계하고 있다.

인프라 관련 프로젝트파이낸싱(PF)도 빠르게 늘고 있다. 2011년 일본 3대 금융그룹이 주관사로 조성한 PF는 240억 달러 규모로 전년보다 74% 증가했고, 세계 PF 시장에서 일본은행이 차지하는 비중도 처음으로 10% 넘어섰다. 아시아 개발은행(ADB) 자료를 보면, 전 세계 인프라 투자 수요는 연간 1조 7000억 달러에 이르고, 이중 아시아지역 수요는 2020년까지 8조 2000억 달러로 매년 7470억 달러가 될 것으로 예상하고 있다.

국내 내수 침체가 장기화하면서 NIM이 이처럼 떨어지니 다음 상황은 불 보듯 뻔하다. 우리 은행들의 올해 1분기 당기순익은 1조 8000억 원으로 전년 같은 기간 3조 3000억 원에서 반 토막 났다. 내수 의존도가 높은 보험이나 카드업계의 저금리·저성장 곡소리는 더 클 수밖에 없다. 금융회사들의 수익 창출 능력은 계속 떨어지는 데도, 해외에서 벌어야 한다는 말은 그저 메아리로만 들리는 2013년이 바로 우리나라 금융의 위기다.