말 그대로 핀테크 열풍이다. 금융당국은 올해 핵심 화두로 핀테크를 제시했고, 시중은행과 카드사를 비롯한 금융권도 핀테크 조직을 꾸리고 대응에 나서고 있다. 반면 요란한 분위기만큼 구체적인 성과로 이어질 수 있을진 여전히 미지수다. 핀테크의 개념부터 청사진까지 모두 그리는 바가 제각각이다. 최근 핀테크 열풍의 배경과 함께 앞으로 전망과 과제 등을 짚어본다. [편집자]

탄센트가 만든 중국 최초의 민영 인터넷은행인 위뱅크(WeBank)가 지난 4일 영업을 시작했다. 위뱅크는 예금과 대출은 물론 신용카드를 비롯한 대부분의 은행 서비스를 온라인만으로 제공한다. 알리바바 역시 저장왕상(浙江網商)이란 인터넷은행 설립 인가를 받고 서비스를 준비하고 있다. 바이두는 뮤추얼펀드 판매와 대출, 보험업 인가를 획득했다.

앞서 알리바바는 2013년 6월 인터넷 머니마켓펀드(MMF) 상품인 위어바오를 출시했다. 위어바오는 불과 1년 6개월 만에 가입자 1억 명, 자산총액 100조 원이 넘는 세계 4위권의 MMF로 급성장했다. 바이두 역시 2013년 10월 말 바이파펀드를 출시했다. 20분 만에 12만 명이 가입했고, 하루 만에 1700억 원이 넘는 자금을 끌어들이면서 돌풍을 일으켰다.

중국의 인터넷 세상은 하루하루가 천지개벽이다. 중국 3대 IT 공룡으로 꼽히는 알리바바와 탄센트, 바이두는 수억 명에 달하는 막대한 가입자를 무기로 IT는 물론 인터넷 금융 평정을 노리고 있다.

중국의 변화상은 최근 국내에서도 화두가 되고 있는 이른바 핀테크의 미래상을 잘 제시하고 있다. 단순 결제서비스에서 출발해 펀드와 보험, 예금과 대출에 이르기까지 금융영역 전반에서 IT와 금융의 경계를 허물고 있어서다.

◇ 핀테크, 전자결제에서 출발

핀테크(Fintech)는 금융(Finance)과 기술(Technology)을 결합한 단어로 모바일과 소셜네트워크서비스(SNS), 빅데이터 등의 첨단 IT기술과 접목해 기존 금융기법과 차별화한 새로운 형태의 금융분야를 뜻한다.

사실 국내에서 핀테크란 단어를 자주 쓰기 시작한 건 오래되지 않았다. 지난해 천송이코트 논란과 함께 공인인증서를 비롯한 전자결제 분야 규제가 도마에 올랐고, 이 와중에 핀테크가 본격적으로 주목받기 시작했다.

그러다 보니 핀테크에 대한 개념도 아직은 분명치 않다. 다만 핀테크의 출발점은 전자결제다. IT기업들이 인터넷상에서 전자결제서비스를 제공하는 과정에서 자금을 보관하고 또 운영해주다 보니 자연스럽게 예금과 증권거래, 대출중개 등 금융영역으로 이어졌다는 얘기다.

김종현 우리금융경영연구소 연구위원은 “핀테크 기업들은 기본적으로 혁신적인 아이디어와 첨단기술을 결합해 원터치 결제와 크라우드펀딩, P2P 대출 등 기존의 금융거래 방식과는 차별화된 새로운 형태의 금융 비즈니스 모델을 표방한다”고 설명했다.

◇ 중국내 핀테크 산업 급성장

중국 핀테크 산업의 급성장은 여러 가지 조건이 맞아 떨어진 덕분이다. 높은 수익성이 가장 크게 어필했다. 위어바오는 출시 당시 중국 시중은행 정기예금 금리의 두 배에 가까운 6%의 이자로 선풍적인 인기를 끌었다.

접근성과 편리성도 한몫했다. 지점을 찾을 필요없이 각종 금융서비스를 편리하게 이용할 수 있다는 점이 큰 매력으로 작용했다. 특히 중국은 국토가 넓은 반면 각종 인프라가 부족하다 보니 인터넷이 가장 요긴한 수단으로 부상했다.

무엇보다 중국 정부가 인터넷 금융을 전폭적으로 지원하고 있다. 국유 은행들이 시장을 과점하면서 비롯된 문제를 인터넷 금융으로 풀겠다는 취지다. 중국 리커창 총리가 위뱅크 개점 행사에 직접 참석해 “금융개혁을 위한 큰 발걸음”이라고 평가한 대목은 중국 정부의 의지를 상징적으로 대변한다.

이봉걸 국제무역연구원 연구위원은 “위어바오의 성공으로 중국 인터넷 기업들이 발 빠르게 인터넷 금융시장에 뛰어들고 있다”면서 “전 중국인을 재테크의 장으로 끌어모으면서 폭발적인 성장세를 이어가고 있다”고 말했다.

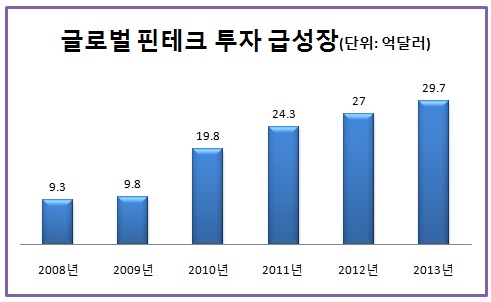

| ▲ 자료: Accenture. 우리금융경영연구소 보고서 인용 |

◇ 미국, 유럽에선 핀테크 일상화

미국과 유럽에서도 이미 핀테크가 일상화되고 있다. SNS로 대출을 받거나 온라인으로 각종 금융서비스를 이용하는 건 더는 낯선 일이 아니다. 핀테크 기업에 대한 글로벌 투자 규모는 최근 5년 새 3배 이상 성장했을 정도다.

특히 미국의 경우 핀테크 기업만 370개가 넘을 정도로 핀테크의 천국이다. 인터넷 전문은행들이 이미 활발하게 영업을 하고 있고, P2P(Peer to Peer) 대출도 활발하다. 미국 내 최대 P2P 대출업체인 렌딩클럽과 온덱은 지난달 뉴욕 증시에 상장해 승승장구하고 있다.

반면 국내에선 아직 핀테크 기업으로 꼽을만한 이렇다 할 기업이 없다. 다음카카오를 필두로 핀테크 시장에 속속 뛰어들고 있지만 아직은 걸음마 단계다. 그나마 독자적인 서비스라기보단 단순 중개역할에 그치고 있다.

실제로 IDC를 비롯한 해외 시장조사기관인 지난해 발표한 핀테크 기업의 통계를 보면 2013년 기준으로 한국 기업은 단 한 곳도 없다. 핀테크가 금융소비 패턴은 물론 금융시장 패러다임 자체를 근본적으로 바꾸고 있는 외국과는 비교하면 한참 뒤쳐지고 있는 셈이다.

| ▲ 자료: Venture Scanner 2013년 기준. 우리금융경영연구소 보고서 인용 |

◇ 금융 진입장벽 가장 큰 걸림돌

국내에서 핀테크 산업이 지지부진한 이유는 금융과 IT의 경계가 너무 분명하기 때문이다. 핀테크는 금융과 IT의 결합이 필요한데, 금융산업의 진입장벽을 지나치게 높이다 보니 결합이 일어날 수 있는 여지를 원천적으로 차단하고 있다는 얘기다. 비대면 본인 인증과 보안문제 등도 현실적인 걸림돌이다.

그러다 보니 금융회사들이 먼저 핀테크 깃발을 들고 있다. 하지만 요란한 구호만큼 실제 성과를 기대하긴 어렵다는 분석도 많다. 기존 금융산업의 관점으로 핀테크에 접근하려는 시도 자체에 한계가 있을 수밖에 없다는 이유에서다.

더 큰 문제는 우리나라만 문을 걸어잠근다고 해서 초국가적으로 벌어지고 있는 핀테크의 흐름을 막을 순 없다는 점이다. 금융당국이 뒤늦게 부랴부랴 핀테크 규제 완화를 외치고 나섰지만, 과연 기존 규제 틀 거리에서 금융과 IT 간 자유로운 융합을 담보할 수 있을지 의문이 제기된다.

문병순 LG경제연구원 책임연구원은 “투자자 보호와 건전성 측면에서 가장 많은 규제를 가지고 있는 미국이 혁신적인 핀테크 산업을 주도하고 있다는 점에 주목해야 한다”면서 “규제 불확실성을 없애고 예측 가능한 규제 환경을 만드는 게 가장 중요하다”고 강조했다.