중국 경제가 지난해 7%대 성장, 이른바 바오치(保七) 시대를 마감했다. 그동안 고속성장을 이어오며 세계의 공장에서 세계 최대 소비시장으로 성장해온 중국경제의 부진은 한국에도 직접적인 영향을 주고 있다. 중국의 경제성장률 둔화와 맞물려 인도가 주목받고 있다. 이미 지난해 중국의 경제성장률을 추월했고, 성장 잠재력도 크다는 평가가 나온다. 수출 부진에 직면한 한국기업들도 인도시장을 주목하고, 사업 확대에 나서고 있다. [편집자]

'잠자는 코끼리'로 불리던 인도가 깨어나고 있다. 인도는 이미 지난 2000년대 초반 브라질, 러시아, 중국과 함께 브릭스(BRICs)로 불리는 등 잠재력을 인정받았다. 12억3000만명에 달하는 인구를 기반으로 한 거대시장은 미국, 중국과 함께 세계 3위의 경제대국으로 평가받아 왔다.

지난 몇년간 성장부진으로 겪었던 인도 경제는 최근 다시 살아나고 있다는 평가를 받고 있다. 모디 총리 집권후 추진한 모디노믹스의 효과가 나타나고 있다는 분석이다. 제조업이 살아나고 있고, 해외자금 투자가 늘어나면서 경제 전체의 활력이 되살아 나고 있다는 설명이다.

◇ 중국 추월한 인도

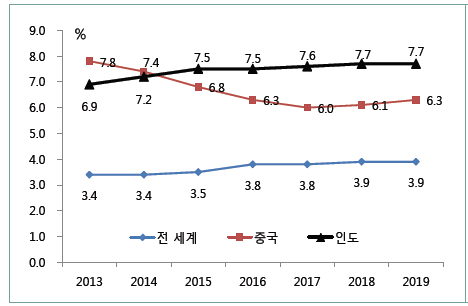

지난해 인도는 7.3% 경제성장률을 기록하며 6.9% 성장에 그친 중국을 추월했다. 인도 경제성장률이 중국을 추월한 것은 16년만의 일이다. 저유가 상태가 이어지면서 원유 해외의존도가 높은 인도가 수혜를 보고 있다는 분석이다.

인도는 80%가 넘는 원유 해외의존도로 인해 만성적인 경상수지 적자 상태가 이어졌고, 지난 2011년에서 2013년까지 이를 우려한 해외투자자금이 급격하게 유출되는 어려움을 겪었다. 하지만 지난해부터 유가가 하락하면서 경상수지가 개선되는 모습을 보였다.

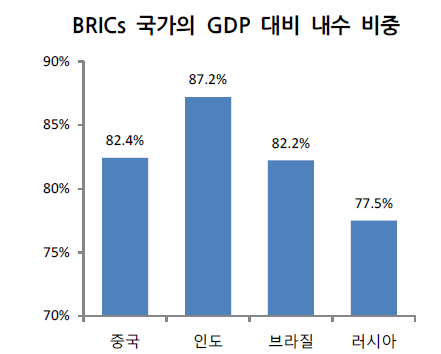

특히 세계적으로 교역이 부진한 상황에서 내수 비중이 높은 경제구조도 도움이 됐다는 평가다. 인도의 국내총생산(GDP)에서 내수비중은 80% 후반에 달한다. 중국이나 브라질이 80%대 초반, 러시아가 70% 후반에 머물고 있는 것과 비교해도 높은 수준이다.

| ▲ (자료 : 우리금융경영연구소) |

올해도 인도의 성장세는 이어질 전망이다. 세계은행이 최근 발표한 올해 경제전망 보고서에서 올해 시장환율 기준 세계경제 성장률은 2.9%를 기록할 것으로 예상됐다. 이중 인도의 성장률은 7.8%를 기록할 것으로 전망됐다.

세계은행은 인도의 내년과 내후년 경제성장률도 7.9%에 달할 것으로 추정했다. 중국이 6%대 성장시대에 돌입하면서 당분간 인도가 가장 주목받는 국가가 될 것이란 전망이다.

세계은행은 보고서에서 인도를 포함한 남아시아를 '전망이 밝은 곳'이라고 평가하며 이들 지역이 없었다면 신흥국과 개발도상국 전망이 더 우울했을 것이라고 설명했다.

| ▲ 중국과 인도 경제성장률 전망 추이(자료 : 한국무역협회 국제무역연구원) |

◇ 'Make in India' 힘 받는다

인도의 이런 변화는 유가하락 등 대외적인 요인 외에도 지난 2014년 5월 출범한 모디 정부의 경제정책이 효과를 발휘하고 있기 때문이다. 모디 정부는 이른바 '모디노믹스'로 불리는 정책을 통해 시장경제 시스템 정착과 제조업 중심의 성장 전략을 추진중이다.

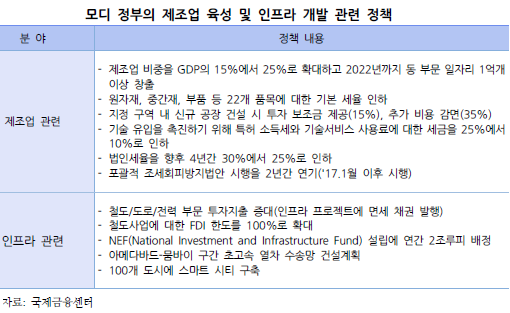

모디 정부는 GDP에서 차지하는 제조업 부가가치 비중을 17%선에서 5년내 25%까지 끌어올리고, 2022년까지 1억개의 일자리를 창출하겠다는 목표를 제시한 상태다. IT와 자동차·부품, 제약·바이오, 섬유의류, 항공, 화학 등 25개 핵심산업을 육성대상으로 정했다.

'Make in India'로 요약되는 제조업 육성 정책의 핵심은 인도를 중국에 이은 '제조업 허브'로 만드는 것이다. 이를 위한 다양한 정책적인 지원도 이뤄지고 있다. 철도와 항만 등 인프라 분야에서 외국인 직접투자 한도를 100%까지 확대했고 원자재와 중간재, 부품 등에 대한 관세를 인하해 현지생산 확대를 장려하고 있다.

법인세도 현재 30%에서 향후 4년간 25%로 인하하고, 지정구역내에 새로운 공장을 건설할 경우 투자 보조금을 제공하고 각종 비용도 감면하기로 했다. 제조업 육성을 위한 인프라 구축, 규제완화와 절차 간소화 등 전방위 지원을 하고 있는 셈이다.

한국무역협회는 보고서를 통해 "인도는 제조업이 확대되면서 젊은 인구층을 기반으로 거대 내수 소비시장으로 성장할 가능성이 크다"고 평가했다. 인도 인구의 평균나이는 2012년 기준 26.1세로 젋은 인구층이 두텁고, 중산층이 점차 늘어나 2030년쯤이면 중산층 경제규모가 12조8000억 달러에 달해 미국과 중국을 제친 1위로 부상할 것이란 설명이다.

무역협회는 "모디 정부에서 추진중인 정책들이 순조롭게 진행될 경우 우리 기업들에게도 많은 기회가 열릴 것으로 예상된다"며 "장기적인 관점에서 진출전략을 수립하는 것이 바람직하다"고 설명했다.