중국 경제가 지난해 7%대 성장, 이른바 바오치(保七) 시대를 마감했다. 그동안 고속성장을 이어오며 세계의 공장에서 세계 최대 소비시장으로 성장해온 중국경제의 부진은 한국에도 직접적인 영향을 주고 있다. 중국의 경제성장률 둔화와 맞물려 인도가 주목받고 있다. 이미 지난해 중국의 경제성장률을 추월했고, 성장 잠재력도 크다는 평가가 나온다. 수출 부진에 직면한 한국기업들도 인도시장을 주목하고, 사업 확대에 나서고 있다. [편집자]

인도 경제가 당분간 7%대 이상의 고성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있고, 모디 정부의 제조업 육성 정책이 힘을 받으면서 외국인 직접투자도 늘어나고 있다. 경제성장이 산업생산과 투자증가로 이어지는 선순환 구조에 진입하고 있다는 평가다.

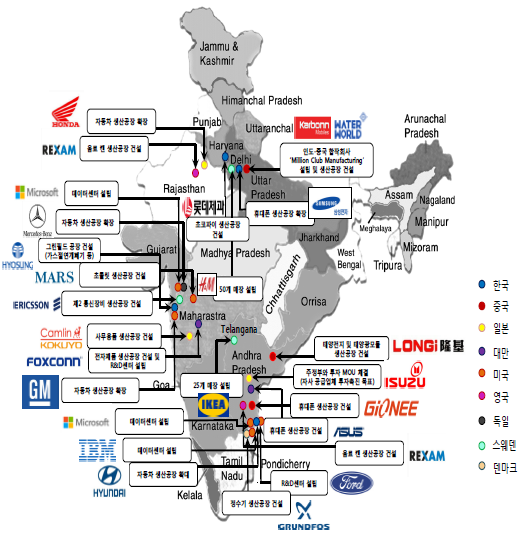

글로벌 기업들은 인도가 육성산업으로 제시한 자동차, 전기전자, 식품 등 다양한 분야에 투자를 늘리는 상황이다. 특히 중국과 일본은 인도 현지기업과의 합작투자에 나서는 등 활발한 모습을 보이고 있다. 삼성전자와 현대차, 롯데 등도 인도 투자를 확대중이지만 상대적으로 규모가 뒤처지고 있다는 분석이다.

◇ 인도에서 만들자

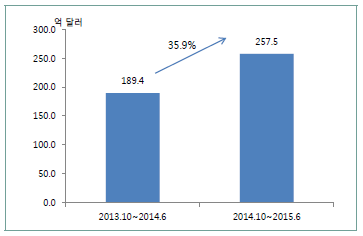

모디 정부가 추진하고 있는 제조업 육성 정책 효과는 외국인 직접투자 금액에서 확인할 수 있다. 'Make in India' 정책이 추진된 2014년10월부터 지난해 6월말까지 외국인직접투자는 257억5000만 달러로 전년동기대비 35.9% 증가했다. 인도중앙은행에 따르면 2014년과 2015년 회계년도중 외국인직접투자액은 26.2% 증가한 319억 달러로 3년래 최고치에 달했다.

| ▲ 인도 외국인직접투자 추이(자료: 한국무역협회) |

인도 경제가 당분간 고성장세를 이어갈 것으로 예상되면서 이같은 흐름은 이어질 것이란 예상이 나온다.

외국인 직접투자 확대가 내수경기를 끌어올리고, 경제 전체가 활성화되는 효과가 기대된다는 전망이다. 모디 정부가 인프라 투자 확대에 나서면서 세계은행의 사업환경평가 순위도 142위에서 130위로 올라간 상태다.

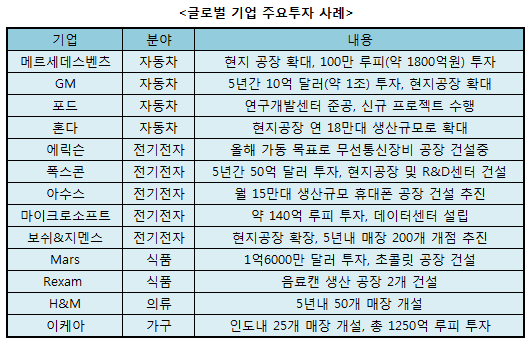

실제 인도의 제조업 육성정책이 시작된 이후 약 30여건의 주요국 기업 투자가 발표됐다. 자동차와 전자, 에너지, 건설, 식품가공 등 분야도 다양하다.

자동차의 경우 현지생산 확대를 위한 공장 증설이나 신규공장 건설, 연구개발센터 등이 추진되고 있다. 통신장비나 휴대폰 제조를 위한 현지공장, 데이터센터 등의 건설도 진행중이다. 인도에서 내수소비가 늘어나면서 식품업체들의 진출도 늘어나고 있는 상황이다.

직접 투자 외에 현지 기업들과의 합작사례도 나타나고 있다. 중국 워터월드테크놀러지(Water World Technology)는 인도 카본(Karbonn)과 합작법인을 세워 연간 150만대 휴대폰을 생산하는 공장을 설립하기로 했다. 일본 소프트뱅크는 인도, 대만 회사와 함께 에너지 관련기업을 만들겠다는 계획을 밝혔다.

| ▲ 'Make In India' 출범후 글로벌 기업 인도 투자 사례(자료:한국무역협회) |

◇삼성, 현대차도 '인도사업 확대'

삼성전자와 현대자동차, LG전자 등 전기전자와 자동차 등 주력산업 외에 중공업, 유통 분야 기업들도 이미 인도시장에 진출했고, 사업 확대를 추진중이다.

인도 스마트폰 시장 1위인 삼성전자는 지난해 1월 급성장중인 인도 스마트폰 시장 공략을 위해 노이다에 위치한 생산공장 증설을 마친 상태다. 노이다 공장에서는 인도 시장을 겨냥한 타이젠 운영체제 기반의 'Z 시리즈'를 생산중이다. 첸나이에서 2개의 생산공장을 운영하고 있는 현대차 역시 올해 인도에 제3공장을 건설하는 계획을 추진하고 있다.

이미 TV와 가전 등에서 강점을 보이고 있는 LG전자도 기존 시장 확대는 물론 스마트폰 시장 공략을 위해 라인업을 강화하는 방안을 구상중이다.

인도 남부 첸나이에 초코파이 공장을 가동중이던 롯데제과는 지난해에는 북부인 하리야나주에도 생산라인을 건설했다. 효성 T&D도 마하라슈트라주에 공장을 건설하고 초고압 가스절연개폐기 및 부품 생산에 착수할 계획이다.

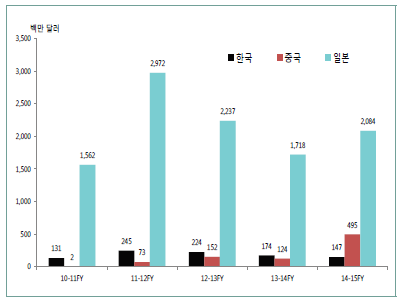

| ▲ 한중일 3국의 인도 직접투자 추이(자료:한국무역협회) |

다만 한국기업들의 사업 진출이 일본이나 중국 등에 비해 뒤지고 있다는 평가도 나온다. 2014년과 2015년 한국의 대인도 투자는 1억4700만 달러로 전년동기대비 15.7% 감소한 반면 중국은 4억9500만 달러로 299% 늘었고, 일본은 20억8400만 달러로 21.3% 증가했다.

한국무역협회 국제무역연구원은 보고서를 통해 "중국과 일본을 비롯해 글로벌 기업들의 인도 투자가 전격적으로 확대되고 있다"며 "우리 기업들도 합작투자를 포함한 다양한 방법을 고려하면서 적합한 분야의 현지 진출을 적극적으로 준비하는 것이 필요하다"고 조언했다.

연구원은 다만 "인도는 중앙정부와 별개로 주정부가 권한을 보유하고 있어 주별로 사업환경이 매우 다르다"며 "진출지역 선택시 신중하게 접근할 필요가 있다"고 덧붙였다.

※삼성·현대차, 'Make for India'

삼성전자와 현대자동차 등에게 인도는 이미 미국, 중국에 이어 제3의 시장으로 부상한 상태다. 특히 삼성전자와 현대차 등은 인도 현지에 특화된 모델을 통해 성과를 거두고 있다.

지난 1995년 인도지점 설립을 통해 인도시장에 진출한 삼성전자는 1997년 노이다 공장에서 TV생산을 시작했고, 2007년에는 노이다공장 휴대폰 라인과 첸나이 공장을 준공했다.

삼성전자에는 델리 등에 판매거점을 두고 있으며 노이다에서는 휴대폰과 TV, 생활가전을, 첸나이에서는 TV와 생활가전 공장을 가동중이다. 델리와 노이다, 방갈로르 등에는 연구개발센터도 설치했다. 현지 소비자들이 원하는 제품을 개발해 특화된 마케팅을 구사하기 위해서다.

12억이 넘는 인구를 보유한 만큼 인도 스마트폰 시장은 미국, 중국에 이어 3번째로 큰 규모다. 최근 스마트폰 판매량이 급성장하고 있어 업체들의 경쟁이 치열한 상태다.

삼성전자는 인도에 특화된 Z 시리즈에 이어 J 시리즈도 선보이며 중저가 시장을 공략하고 있다. 특히 지난해 10월에는 삼성전자 자체 운영체제인 타이젠 기반 Z3를 약 15만원의 가격에 선보이기도 했다. 삼성전자는 인도 스마트폰 시장에서 약 22% 점유율로 1위를 차지하고 있다.

TV분야에서도 삼성과 소니, LG 등이 치열하게 경쟁하고 있다. 시장조사기관 등에 따르면 인도 TV시장은 삼성전자(31%) 소니(25%) LG전자(23%) 등 3개사가 시장을 삼분하고 있는 상황이다.

현대차 역시 인도시장에서 성장중이다. 현대차는 현재 첸나이에 제 1공장과 2공장을 운영중이다. 현지공장에서는 싼타페 등은 물론 인도시장을 겨냥한 특화모델들이 주로 생산된다.

현대차는 지난해 인도시장에서 총 47만6001대를 판매하며 역대 최고치를 경신했다. 지난 2014년 41만1471대를 팔았던 것과 비교하면 15.7% 증가했다.

특히 인도시장 판매는 지난해 유럽판매 47만130대보다 많았다. 현대차 유럽판매도 늘었지만 인도의 성장속도가 더 빨랐다. 현대차의 인도시장 점유율은 17.3%에 달한다.

현대차의 성공 역시 인도 현지에 특화된 모델을 내놓은 것이 주효했다는 평가다. 현대차는 1998년부터 인도공장에서 현지모델인 소형차 쌍트로를 생산하기 시작해 현재 10개 모델을 판매중이다.

지난해에는 그랜드i10(12만4072대), 신형i20(10만9676)대 판매되며 전체 실적의 절반 가량을 차지했다. 하반기에 출시한 소형SUV인 크레타도 3개월 연속 SUV 1위를 차지하며 4만대 이상 판매됐다. |