금호산업 매각을 위한 산업은행과 채권단의 행보가 갈지자다. 대외적으로 가능한 높은 가격을 받겠다는 목표는 있다. 그러나 경쟁 구도보단 수의 계약 카드를 조기에 꺼내, 스스로 불리한 협상 구도를 만들었다는 분석이 나온다. 애초 주인에게 무조건 돌려준다는 전제가 아니라면, 이런 매각 구도는 쉽게 이해하기 어렵다는 관측이다.

이번 금호산업 매각에는 호반건설이 처음부터 자신들의 의지를 분명히 드러내 기대감을 높였다. 박삼구 금호아시아나그룹 회장을 의식한 재계의 ‘상도의(商道義)’ 논리로 자칫 싱거운 딜이 될 수도 있었으나, 신흥 세력의 호기(豪氣)가 만만치 않은 것으로 파악되면서 흥행 요소를 갖추는 데 성공했다.

그러나 호반건설의 변심(?)으로 상황이 꼬였다. 호반건설이 적어낸 6007억 원의 인수 희망가격이 채권단을 화나게 했다. 이 가격은 호반건설의 금호산업 인수 의지를 치기를 부린 상황으로 바꿔 놨다. 얼마 전까지 ‘1조 원이면 되겠느냐’는 말을 반 공개적으로 운운했으니 채권단도 어이없긴 마찬가지다.

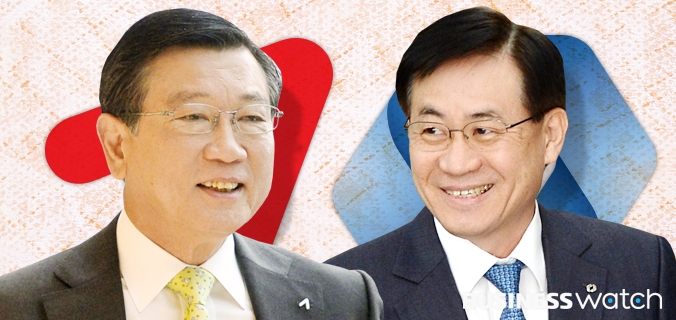

호반건설 김상열 회장이 이런 행보를 한 이유는 잘 모른다. 박 회장과 함께 호남을 기반으로 출발한 김 회장이 지역 민심을 부담으로 느꼈다는 얘기부터 박삼구 회장의 백기사 추정설, 애초 인수전을 통한 다른 부수적인 효과만이 목표였다는 얘기까지 다양한 분석이 나오는 이유다.

김 회장만큼 이번 매각을 진두지휘하는 산업은행의 행보도 의아하긴 마찬가지다. 물건을 팔려는 측은 보통 흥정을 붙여야 비싼 값을 받을 수 있다. 인수·합병(M&A)에서 소위 ‘흥행’이 중요한 이유다. 박 회장이 가진 우선권으로 유효 경쟁에 일부 제약은 있었으나, 흥정이 아예 불가능했던 것은 아니다.

그러나 산업은행은 호반건설의 6007억 원 인수 희망 가격을 보자마자 마치 기다렸다는 듯이 단번에 호반건설을 레이스에서 탈락시켰다. 그러면서 박 회장과의 수의계약을 발표했다. 그리고 며칠 지나지 않아 박 회장과의 협상이 원만히 이뤄지지 않으면 매각을 포기하고 다시 할 수도 있다는 입장을 발표했다. 혼란스러운 국면이다.

박 회장이 협상 과정에서 채권단의 체면을 생각해 호반 측 가격보단 높일 수는 있겠으나 채권단의 희망인 1조 원에 근접할지는 알 수 없다. 지금 상황에선 박 회장이 먼저 카드를 내야 하는 입장도 아닌 상황이다. 협상의 주도권은 완전히 박 회장이 쥐고 있다. 가격이 제대로 나올 리 없다.

가격이 제대로 나와도 문제다. 호반건설 측은 자신들이 제시한 가격이 적정 수준이라고 주장하고 있다. 실사 과정에선 금호산업의 각종 우발채무에 관한 견해차가 꽤 컸던 것으로도 전해진다. 그렇다면 박 회장이 그룹을 되찾겠다는 강한 의지로 1조 원의 돈을 맞춰 줘도 문제다.

시장에선 박 회장이 실제로 손에 쥔 돈이 1000~2000억 원에 불과한 것으로 본다. 금융을 동원해 총력으로 짜 맞춘 돈이 8000억 원쯤이라는 얘기도 들린다. 이 얘기가 어느 정도 맞는다면 대부분 돈이 금융권 차입인 셈이다. 채권단의 희망 1조 원을 맞추려면 나머지 2000억 원도 빚을 끌어와야 한다.

그룹을 되찾긴 하겠지만, 빚으로 회복한 자존심이다. 우리는 보통 이런 것을 ‘승자의 저주’라 부른다. 이런 것은 금융권의 도리(道理)도 아니다. 구조조정 과정에서 채권단의 손으로 넘어간 기업을 원주인에게 돌려주면서 다시 엄청난 부채를 안긴다면, 도대체 해당 기업과 그룹의 직원들은 뭐란 말인가?

채권단이 설사 제값 받기를 일부 포기하더라도 기업 자체가 재무적으로 안정적인 상황에서 새 출발 할 수 있도록 하는 것이 기업 구조조정의 취지다. 기업 구조조정 과정에서 그룹과 기업의 크기만큼 파산이나 법정관리에 따른 사회적 파장이 크다는 점을 고려해 때때로 채권단이 손해를 감수하는 이유가 여기에 있다.

재무적으로 쓰레기인 상태를 벗어나지 못하면서 채권단의 손실을 보상받는 것도 아니고, 그룹만 원주인에게 다시 돌아간다면 금호산업과 금호아시아나그룹의 구조조정에서 주채권은행인 산업은행의 역할은 무엇이었는지 다시 생각해 볼 수밖에 없다.