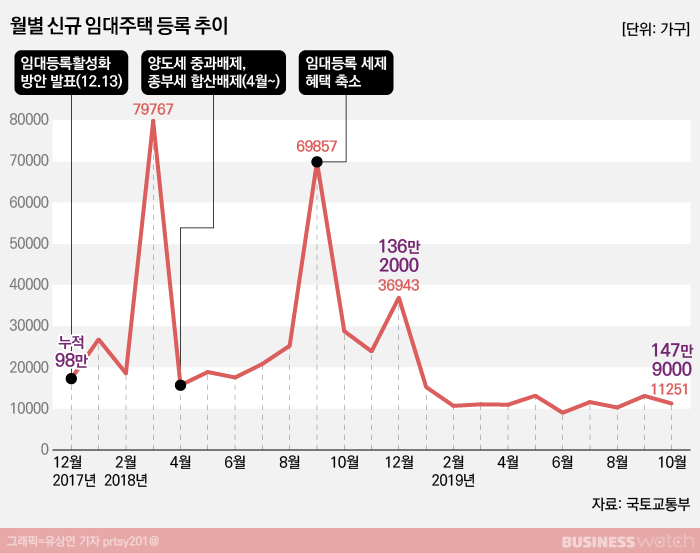

'147만9000가구'

올해 10월까지 임대사업자로 등록이 된 임대주택 수다. 박수를 쳐야 할까 아니면 울어야할까.

전·월세 등의 민간임대시장은 국내 임대시장의 90% 이상을 차지할 정도로 지배적인 역할을 하고 있지만 사실상 제대로 관리되지 못했던게 현실이다. 이를 양성화하고 궁극적으로는 민간임차시장을 안정시킨다는 점에서 등록임대주택의 증가는 박수를 받을 일이다.

임대사업자 등록을 통해 4년 혹은 8년의 의무 임대기간 임대료를 연5% 이상 올릴 수 없도록 해 임차인을 보호한다는 점에서도 긍정적이다. 정부가 2017년 12월 임대주택 등록 활성화방안(인센티브)을 통해 임대등록을 유도한 궁극적인 배경이 여기에 있다.

임대등록 인센티브를 발표할 당시에만 해도 등록 임대주택 수는 98만 가구에 불과했다. 2년이 채 안된 올해 10월 147만9000가구로 늘었으니 성과로 인정할만 하다.

문제는 이 숫자의 또다른 의미에 있다. 이 숫자만큼 매물이 시장에 나올수 없다는 점이다. 4년 혹은 8년의 의무 임대기간 임대사업자(대부분 다주택자)는 시장에 해당 주택을 팔 수 없다.

물론 평시라면 이 역시 시장에 큰 영향을 미치지 않을 수 있다. 하지만 지난 2년반 동안 이어진 규제를 살펴보면 사실상 서울에 유일하게 대규모로 공급할 수 있는 재건축에 이중삼중의 족쇄를 채워 공급을 막았다.

여기에 다주택자 양도세 중과로 인해 시장에 매물을 내놓기 어렵게 만들었다. 공급이 줄고 매물도 줄어드는 상황에서 다주택자의 임대등록을 유도해 무려 148만가구에 달하는 주택을 묶어놓는 결과를 낳은 셈이다.

서울부동산정보광장에 따르면 서울 집값이 불타올랐던 지난 한해 서울에서 거래된 아파트는 총 8만1392가구에 달한다. 올해들어선 11월27일 현재까지 5만130가구 거래됐다. 이같은 거래규모를 생각하면 148만가구는 엄청난 규모다. 물론 이는 전국 기준이지만 등록임대주택의 상당 수가 서울과 경기에 몰려있는 점을 생각하면 역시나 적지 않은 규모다.

이런 여러 이유로 시장에 거래될 수 있는 주택이 많지 않자 결국 한 두개의 매물이 호가 상승과 집값 상승을 부추기는 기형적인 시장이 만들어졌다. 각종 규제에도 집값이 떨어지기 어려운 이유 중 하나도 여기에 있다.

정부가 임대등록 인센티브를 내놓을 당시의 결정적인 실수는 또 하나 있다. 임대등록을 유도하기 위해 준 혜택이 집을 사도록 부추기는 결과를 낳은 것이다.

이준구 서울대 교수는 지난해 "임대주택 등록이 부동산 투기꾼에게 과도한 선물을 준 것"이라고 비판한 바 있다. 김현미 국토부 장관도 9월초 출입기자와의 오찬에서 "이 제도로 인해 집을 사야겠다고 생각하는 경향이 있는 것 같다"면서 "집을 많이 살 수 있는 유리한 조건으로 생각하는 것"이라고 털어놨다. 김 장관은 "처음 정책을 설계할 때 의도와 다르게 나타나고 있다"고도 토로했다.

이후 9.13대책을 통해 국토부는 임대사업자에게는 주는 세제혜택과 대출 혜택을 없애거나 줄였다.

종전에 조정대상지역의 다주택자가 수도권 6억원(비수도권 3억원) 이하 주택을 8년 장기임대주택으로 등록하면 양도세 중과에서 배제하고 종부세 합산에서 배제돼 비과세 혜택을 누렸지만 이를 없앴다. 대출한도 역시 주택담보인정비율(LTV) 80%까지 대출이 됐지만 이를 악용해 신규대출을 받아 주택을 구입해 임대등록을 하자 한도를 40%로 줄였다.

임대등록 활성화방안을 발표한지 9개월만이다. 실제 김현미 장관이 임대등록 혜택을 줄이겠다고 예고한 9월 등록한 임대주택 수가 치솟은 점 역시 과도한 혜택을 방증한다.

정치(精緻)하지 못한 정책이 결국엔 정책신뢰를 흔든 데서 끝난게 아니라 시장혼란과 기형적인 시장구조를 부추긴 셈이 됐다.