동네 상인들에게 적용되는 부가가치세 '간이과세' 제도의 수혜대상을 늘리는 법안이 나왔다. 간이과세 대상자에게 적용되는 세금계산서 발급 면제와 세부담 절감 혜택을 더 많은 상인들이 누리도록 바꾸는 것이다.

더불어민주당 이훈 의원은 7일 간이과세 적용 대상자를 확대하는 부가가치세법 개정안을 제출했다고 밝혔다. 현재 연매출 4800만원 미만 사업자들이 간이과세 혜택을 받고 있는데 대상 범위를 연매출 1억원 미만으로 늘리는 내용이다.

간이과세자 사업자는 세금계산서 발급과 장부 기장 의무를 면제받고, 소비자에게 영수증만 교부하면 된다. 복잡한 세금 계산이 필요없기 때문에 간이과세자들은 굳이 세무사를 찾지 않아도 납세 의무를 끝낼 수 있다.

국세청이 지난 5일 공개한 2016년 국세통계연보에 따르면 지난해 간이과세 사업자는 166만명으로 전체 사업자 가운데 28%를 차지했다. 사업자 4명 가운데 1명은 월매출이 400만원에 못 미친다는 의미다. 간이과세 기준이 1억원으로 올라가면 동네 미용실이나 부동산 중개업자, 재래시장 상인 등 17만명 이상이 혜택을 받을 것으로 추정됐다.

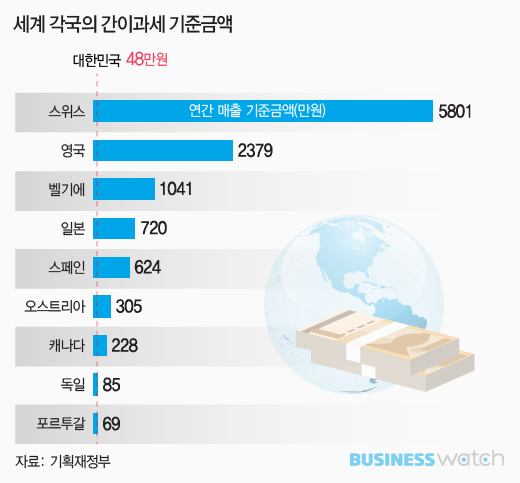

현행 간이과세 기준인 연매출 4800만원은 1999년 이후 한번도 바뀐 적이 없어서 물가상승분을 반영하지 못하고 있다는 지적이 나온다. 외국에도 간이과세 제도가 있지만 기준금액은 일본 7억2000만원, 스위스 58억원, 영국 23억원 등 우리나라보다 훨씬 높다. 물가 상승과 외국 사례만 보면 기준금액을 높일 요인은 충분하다는 분석이다.

다만 실제 국회의 심사 과정에서 법안이 통과될 가능성은 높지 않다. 지난 18대와 19대 국회에서도 간이과세 기준을 높이는 법안들이 제출됐지만 정부의 반대로 번번이 무산되기도 했다.

기획재정부는 간이과세 기준을 그대로 유지하면서 대상자를 자연스럽게 줄인다는 방침이다. 세금계산서를 발급하지 않는 간이과세자들이 늘어나면 탈세가 늘어나고 세원투명성도 떨어진다는 우려 때문이다. 일반 사업자들이 간이과세 혜택을 받기 위해 매출을 축소하는 관행도 경계 대상이다.

국회 기획재정위원회도 "간이과세자를 늘리는 것은 탈세 근절을 위한 과세자료 양성화 정책 기조에 역행한다"며 "자영업자의 소득을 투명하게 파악하는 것을 전제로 하는 근로장려세제 확대 실시에도 부정적 영향을 끼칠 수 있다"고 지적했다.

비록 간이과세 제도에 대한 찬반 의견이 분분하지만 영세 사업자의 납세 부담을 덜어준다는 본래의 취지를 살려야 한다는 게 이 의원의 주장이다. 그는 "신용카드와 현금영수증 사용이 늘어나면서 자영업자에 대한 세원 투명성이 어느 정도 확보됐다"며 "간이과세자 범위를 확대해 영세 사업자들의 납세비용을 줄여줄 필요가 있다"고 말했다.