국세청이 현대엘리베이터에 대해 340억원의 세금을 추징키로 하면서, 파생상품 계약에 관심이 쏠리고 있다.

현대엘리베이터가 파생상품계약을 맺은 때는 지난 2006년부터다. 당시 현대그룹은 현대상선을 두고 현대중공업과 경영권 분쟁이 붙었다. 지분 경쟁에서 밀렸던 현대그룹은 재무적 투자자(FI)와 파생상품계약을 맺었다.

현대그룹이 끌어들인 FI는 케이프 포춘(Cape Fortune), 넥스젠 캐피털(Nexgen Capital), NH농협증권, 메리츠증권, 교보증권 등이다. FI가 현대그룹의 우호세력으로 현대상선 주식을 보유하는 대신, 주가 하락 때는 그 손실을 보전해주기로 했다. 우호세력을 둔 현대그룹은 경영권 방어에 성공했지만, 현대상선 주가가 하락하면서 수천억원대의 손실을 입게됐다.

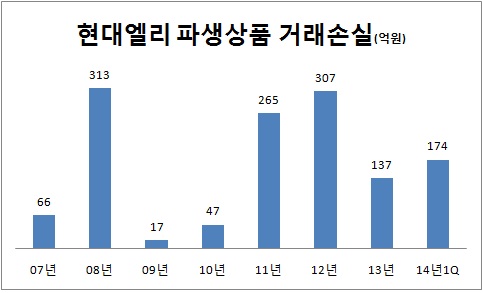

현대엘리베이터의 사업보고서 등을 종합하면, 지난 2007년부터 올해 3월까지 7년간 현대엘리베이터가 본 ‘파생상품 거래손실’은 1152억5300만원으로 집계됐다. 이와 별개로 현금 유출은 없지만 회계장부에 손실로 기록되는 ‘파생상품 평가손실’은 지난 7년간 3541억6400만원에 이른다.

손실이 커지면서 올해 초 현대엘리베이터의 2대주주 ‘쉰들러 홀딩 AG’는 현대엘리베이터 이사진을 상대로 7180억원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 쉰들러 측은 “현대엘리베이터가 계열사인 현대상선의 경영권을 보호하기 위해 맺은 파생금융상품 계약으로 최근 3년간 6000억원의 손실을 입었다”고 주장했다.

현대그룹은 최근 파생상품계약을 서둘러 털어내고 있다. 현대엘리베이터는 올 상반기 중 교보증권, NH농협증권, 메리츠증권과 맺은 주식스왑계약을 조기 정산했다. 또 케이프 포춘과 맺은 주식옵션계약 중 현대상선 100만주에 대해 정산했다. 지난 6월 기준 현대상선 609만9914주(보통주)와 현대증권 752만5800주(우선주)에 대한 파생상품계약만 남은 상황이다.

이번에 국세청 과세의 핵심은 현대그룹의 파생상품이 누구를 위해 맺어졌는지 여부다. 국세청은 현대엘리베이터의 파생상품계약이 현대상선의 경영권 방어를 위해 맺은 '이익'에 가깝다고 판단하고 있다. 이는 현재 소송을 진행중인 쉰들러 측 주장과 통한다. 반면 현대그룹 측은 "현대상선의 경영권 유지를 위해 고민한 끝에 선택한 가장 합리적이고 효율적인 방안"이라고 맞서고 있다.