대형 건설사들이 일대 변신중이다. 글로벌 경기침체 속에서도 인력과 일감이 크게 늘었다. 생존을 위해 몸부림 친 결과다. 하지만 갑자기 몸집이 불어나면서 부작용도 터져나오고 있다. 수익성에 구멍이 뚫린 것이다. 한 대형사 최고경영자(CEO)는 이를 두고 "급하게 먹은 것이 체했다"고 표현했다. 대형 건설사들의 현주소와 위기 극복 해법 그리고 글로벌 건설사로 성장하기 위해 갖춰야할 부분을 3회에 걸쳐 짚어본다. [편집자]

글로벌 금융위기 이후 건설경기가 침체에서 벗어나지 못하고 있다. 건설업계에서 '위기'는 수년째 되풀이 되는 식상한 표현이다. 그러나 이런 환경에서도 대형 건설사들은 점점 몸집을 불리고 있다.

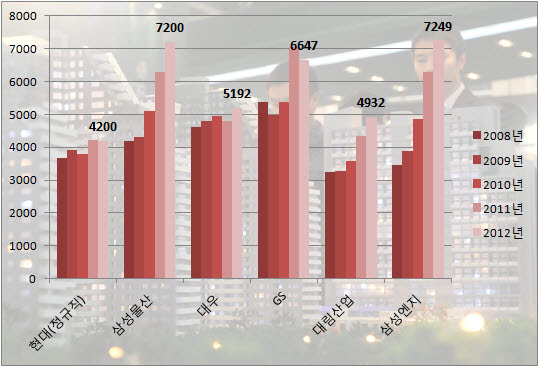

우선 직원 수가 두드러지게 늘었다. 현대건설, 삼성물산(건설부문), GS건설, 대림산업(건설부문), 삼성엔지니어링 등 6개 상장 대형 건설사의 작년 말 임직원 수는 금융위기를 겪은 2008년보다 평균 44% 늘었다.(계약직 포함, 현대건설은 계약직 제외)

6개 건설사의 임직원은 2008년 2만4600명이었지만 5년이 지난 작년 말에는 3만5420명으로 증가했다. 삼성엔지니어링의 경우 3459명에서 7249명으로 배 이상 늘었고 삼성물산도 71.4%의 증가율을 나타냈다. 대림산업, GS건설도 각각 51.4% 23.6% 늘었다.

직원 증가와 함께 사업 규모도 급신장했다. 침체에 빠진 국내 건설시장을 대체해 해외에서 공격적으로 일감을 따낸 결과다.

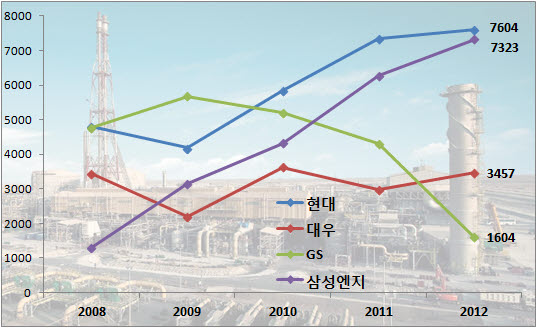

6개사 중 각각 상사부문과 유화부문 실적이 포함되는 삼성물산과 대림산업을 제외한 4개 건설사의 매출은 5년 동안 81.1%의 증가율을 기록했다. 한 해 평균 16.2%의 성장세다.

특히 삼성엔지니어링은 2008년 2조6356억원에 그쳤던 매출이 작년에는 11조4402억원으로 334.1%나 증가했다. 매해 평균 67%씩 매출액을 늘렸다. 업계 맏형 격인 현대건설도 7조2711억원에서 작년 13조3248억원으로 5년사이 사업 규모를 83.3% 불렸다.

하지만 사업 규모가 커진 만큼 돈벌이가 좋아진 것은 아니다. 4개 건설사의 영업이익은 같은 기간 39.5% 늘어 매출에 비해 증가율이 절반에 그쳤다. 이 기간 중 최대주주가 바뀐 대우건설은 제자리 걸음을 했고 올 상반기 대규모 손실을 보고 있는 GS건설은 오히려 3분의 1로 줄었다.

수익성 지표로 보면 보면 4개 업체는 2008년 평균 6.1%의 영업이익률을 기록했지만 작년에는 이보다 1.4%포인트 낮아진 4.7%를 나타냈다. 1억원어치 일을 할 때 벌어들이는 돈이 610만원에서 410만원까지 낮아졌다는 의미다.

이홍일 건설산업연구원 연구위원은 이에 대해 "국내 주택시장의 부진으로 대형사들은 기존에 경쟁력을 갖추고 있던 해외 플랜트 쪽에 역량을 집중하며 규모를 키웠지만 수익은 그만큼 확보하지 못했다"라며 "2009년~2011년에 수주한 공사가 완공될 1~2년 뒤까지 규모에 비해 낮은 마진률이 지속될 수 있다"고 분석했다.