국토교통부와 해외건설협회는 올 초 대대적인 '자축' 분위기를 띄웠습니다. 지난해 해외건설 누적 수주액이 59년 만에 1조달러를 넘어서서죠. 이제는 누적 수주 2조달러를 목표로 내걸고 있습니다. 하지만 'K 건설'의 위상은 위협받고 있습니다. 국내 건설사들의 소위 수주 '텃밭'인 중동과 아시아 지역에서의 점유율이 점점 낮아지고 있습니다. 중국과 인도 등 후발주자들의 저가 공세 때문입니다.

하지만 외부 경쟁자들의 성장 탓만 할 수 있을까요? 굴지의 국내 건설사들조차 국내 주택사업에 열을 쏟으면서 해외에서의 경쟁력 약화를 방치한 결과라는 분석도 나옵니다. 부동산 경기에 기대 쉽게 거둘 수 있는 단기 실적에만 치중한 '업보'라는 얘깁니다.

건설업계는 해외 수주 성적이 나빠진 것은 양적 성장에 집중하기보다는 수익성 기반의 선별 수주에 초점을 맞춰서라고 얘기합니다. 이제는 후발주자에 비해 기술 경쟁력에서 우위를 갖춘 에너지 설비 관련 사업이나 고부가가치의 투자개발 사업에 나선다는 전략입니다.

하지만 그런 '업그레이드'를 하기에는 선진국과 기술 경쟁도 부담입니다. 업계에서는 국내 건설사들이 처한 상황을 놓고 '넛 크래커(Nut cracker)'로 표현합니다. 넛 크래커는 호두를 위아래로 눌러 까는 기계인데, 이 기계에 끼인 호두라는 겁니다. 이런 상황의 속 이야기를 한번 들여다보시죠.

중동서 인도에 쫓기고, 아시아선 중국에 치여

건설산업연구원에 따르면 지난해 국내 건설사의 중동 시장 매출 점유율은 11.7%입니다. 2015년에 17.3%였으나 10년 새 5.6%포인트 낮아졌습니다.

점유율 순위도 내려갔습니다. 2015년 국내 건설사의 중동 시장 점유율 순위는 중국(19.2%)에 이은 세계 2위였습니다. 그러나 지난해에는 중국이 점유율을 25.3%로 확대하고 이탈리아는 13.6%를 기록했습니다. 국내 건설사는 이들에 밀렸고 4위인 인도와 점유율 격차도 0.9%포인트뿐입니다.

향후 중동에서의 수주 전망도 장밋빛이 아닙니다. 오일머니를 풀던 발주처들이 유가 하락 등으로 사업을 늦출 것이라는 우려가 있습니다. 대표적인 발주처인 사우디아라비아 국영 석유기업 아람코도 지난해 연간 순이익이 1062억달러로 전년 대비 12.4% 감소했습니다. 한정된 발주 물량을 놓고 가격 경쟁력이 수주전에 더 많은 영향을 끼칠 수 있는 환경입니다.

국내 건설사의 아시아 시장 매출 점유율도 낮아지고 있습니다. 2015년 아시아 시장 매출 점유율은 11.8%로 세계 4위였습니다. 그러나 지난해에는 이보다 3.0%포인트 낮은 8.8%를 기록했습니다. 반면 중국은 같은 기간 20.5%에서 46.6%까지 매출 점유율을 높였습니다.

김화랑 건설산업연구원 부연구위원은 "과거에는 중국과 인도 건설업체들이 기술력과 시공 경험 면에서 상대적으로 경쟁력이 부족하다는 평가를 받았다"면서 "그러나 최근에는 대형 프로젝트 수행 경험을 쌓고 생산성도 높아지고 기술개발에 대한 지속적인 투자도 나서 경쟁력이 크게 강화됐다"고 짚었습니다.

주택 '붐' 속 잃어버린 해외건설 10년

국내 건설사들의 해외 수주 경쟁력이 약해진 시점은 2015년 전후라는 게 업계 시각입니다. 2015년 이후 부동산 경기가 개선되면서 건설사들이 해외 사업보다 국내 주택 사업에 집중했다는 겁니다.

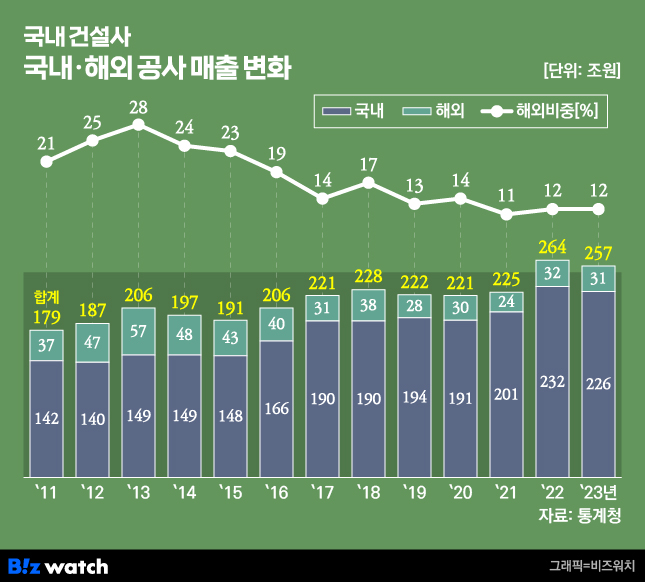

통계청에 따르면 2013년 57조원에 달했던 건설사들의 해외 공사 매출액은 2017년에 31조원까지 줄어듭니다. 같은 기간 국내 공사 매출액은 149조원에서 190조원까지 늘어납니다.

건설사들의 전체 매출에서 해외 매출이 차지하는 비율도 2015년까지는 20%를 유지했으나 이후 지속적으로 낮아지면서 2023년에는 12%까지 떨어집니다.

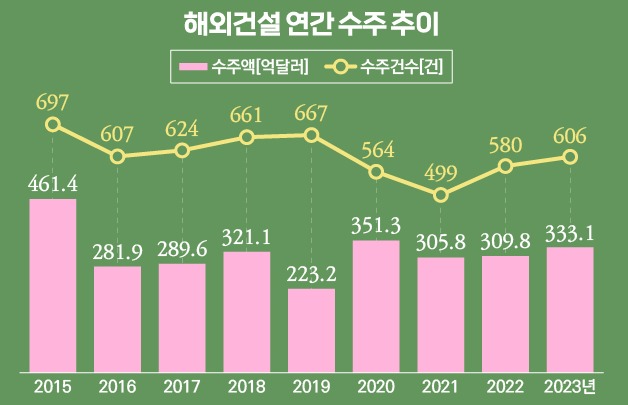

해외건설 수주 규모도 2015년을 기점으로 작아졌습니다. 해외건설협회에 따르면 국내 건설사의 2014년 연간 해외건설 수주액은 660억달러였으나 2015년에 461억달러, 2016년에는 282억달러까지 감소했습니다. 다만 2021년에 306억달러의 수주고를 올린 이후 △2022년 310억달러 △2023년 333억달러 △2024년 371억달러 등으로 증가했습니다.

해외건설 수주 규모가 줄어들었던 것은 국내 부동산 호조만이 원인은 아니라는 말도 나옵니다. 건설업계 관계자는 "2000년대 중반 이후로 중동에서 발주 물량이 쏟아지자, 건설업체들이 경쟁적으로 일감을 따내려 했고 저가 수주가 잇따랐다"면서 "이후 일부 건설사들은 대규모 적자를 내는 등 한동안 후유증으로 고생한 시절이 있었다"고 설명했습니다.

고부가가치 사업 집중하고 신시장 개척

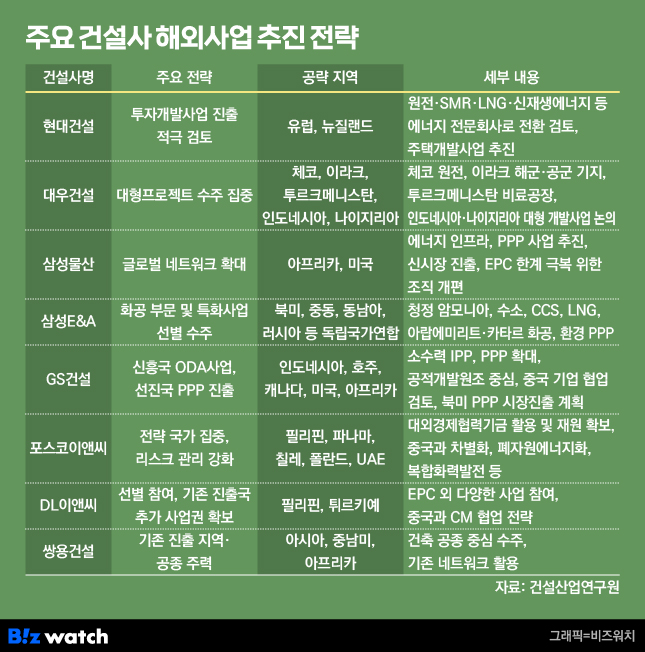

요즘 건설사들은 해외 사업에서 외형 성장에 초점을 맞추기보다는 고부가가치 사업에 집중하겠다는 계획입니다. 기존 주력 사업인 설계·조달·시공(EPC) 형태의 사업이 수익성 제고에 한계가 있다고 본 겁니다. 대신 투자개발형 사업, 민관협력(PPP) 사업 확대에 나섰습니다.

더불어 원전과 수소, 신재생, 천연가스(LNG), 이산화탄소 포집 및 저장(CCS) 등 에너지 관련 분야에서도 일감을 확보하겠다는 방침입니다. 현대건설이 대표적입니다. 유럽 내에서 소형모듈원자로(SMR)를 포함한 원전 사업 확대를 꾀합니다. 중장기적으로는 에너지 전문회사로 전환을 검토하겠다고 합니다.

또 뉴질랜드의 주택 개발 사업에 기본계획·설계(마스터플랜) 단계부터 참여해 한국식 주거문화를 현지 주거 환경에 접목한다는 계획도 내놓고 있죠.

글로벌 사업망도 확대하고 신시장도 개척합니다. 중동이나 동남아 시장 외에도 아프리카, 중남미, 동유럽, 북미 등 신흥 시장과 선진 시장에서 일감을 따내겠다는 겁니다. 특히 삼성물산은 지난해 탄자니아 정부와 인프라 사업 협력 논의를 하는 등 아프리카 시장의 문을 두드리고 있습니다. 에스토니아와 스웨덴 등 유럽에서의 SMR 사업 참여도 추진 중입니다.

이외에 삼성E&A는 그린수소(재생에너지를 이용해 생산하는 수소) 기술 선점을 통해 수소 플랜트 분야 사업화에 나섰으며 중동에서 친환경 플라스틱 플랜트 시장에도 진출했습니다. 대우건설은 대형 프로젝트 수주에 집중하고 있습니다. 체코 원전이 대표적이죠. 또한 투르크메니스탄에서도 미네랄 비료공장 프로젝트 수주가 가시화하고 있습니다.

또 GS건설은 최근 증가하는 전력망 사업의 발주 동향을 고려한 사업 참여를 추진하고 있다는 설명입니다. 또 소수력(물의 낙하차를 이용한 시설용량 1만㎾이하의 수력발전) 민간발전사업(IPP)도 사업 아이템으로 검토하고 있다고 합니다.

개발도상국의 발전을 위해 공여국 정부의 돈으로 개발도상국을 지원하는 공적개발원조(ODA) 사업도 건설사들의 주요 수주 목표입니다. 대외경제협력기금(EDCF), 아시아개발은행(ADB) 등 국제 금융기관 및 공적자금 재원 활용을 통한 사업도 빼놓을 수 없습니다.

김화랑 건설산업연구원 부연구위원은 "주요 건설사들은 전략 국가 및 기존 진출국에 역량을 집중하는 동시에 리스크 관리와 선별적 사업 참여를 더욱 강화하고 있는 상황"이라며 "일부 기업은 축적된 네트워크와 경험을 기반으로 대형 프로젝트 및 핵심 공종에 집중하는 전략을 전개하고 있다"고 설명했습니다.

또 "국내 건설업체는 중국 및 인도 등 신흥국 건설기업과 차별화된 경쟁력을 확보하기 위해 고부가가치 사업 영역으로의 신속한 전환과 함께 미진출 시장에 대한 적극적인 진출 전략 모색이 필요할 것"이라고 조언했습니다.