가입자만 3500만명이 넘어 '제2의 건강보험'으로 불리는 실손의료보험(실손보험)이 논란이다. 보험료 인상률이 두 자릿수를 기록하면서 새해 벽두부터 소비자 물가에 빨간 등이 켜진 탓이다. '역대급 적자에 보험료 인상이 불가피 하다', '보험료 폭탄이 이해되지 않는다'는 목소리가 보험사와 소비자들에게서 동시에 나온다. 우리나라 보험보장 체계의 한 축을 담당하는 실손보험이 왜 보험사들의 골칫덩이로 전락했는지 실손보험의 탄생 배경과 현황, 그리고 근본적인 문제점을 짚어봤다. [편집자]

선량한 가입자가 실손보험 적자 '뒷감당'

지난 2020년 가장 많은 실손보험금을 받은 사람은 30대 젊은이 A씨였습니다. A씨는 사지통증을 이유로 도수치료, 체외충격파치료 등 병원 치료를 252차례 받았습니다. 일주일에 5번 병원을 들른 셈입니다. 그가 보험사에서 타간 실손보험금 7419만원. 반면 A씨가 내는 보험료는 월 2만9000원에 불과합니다.

보험업계에 따르면 대형 손해보험사 5곳(삼성화재, 현대해상, DB손해보험, KB손해보험, 메리츠화재)에서 A씨를 포함해 실손보험금을 가장 많이 받은 5명의 연간 지급보험금은 평균 6960만원입니다. 도수치료 등 국민건강보험을 적용받지 않는 비급여 진료 비중이 95%에 달했죠.

문제는 3세대까지 실손보험은 전체 보험료를 가지고 전체 보험금을 지불하는 구조를 지니고 있다는 점입니다. 개인이 받은 보험금 액수에 따라 각각 보험료가 오르는 구조가 아니라는 겁니다. 매년 집계되는 실손보험 손해율에 따라 보험료 인상 폭을 전체 가입자가 같이 책임져야 한다는 거죠.

2020년 기준 전체 실손보험 가입자 3496만명중 보험금을 한 번이라도 청구한 사람은 1313만명(37.6%)으로 조사됐습니다. 이 가운데 연간 보험금을 1000만원 이상 받은 사람이 76만명(2.2%)이고요. 2433만명(62%)은 보험료만 내고 보험금을 한 번도 청구하지 않았습니다. 그런데도 일부 가입자가 만들어 낸 적자에 대한 뒷감당으로 큰 폭의 보험료 인상률을 감내해야 합니다.

비급여가 뭔가요?

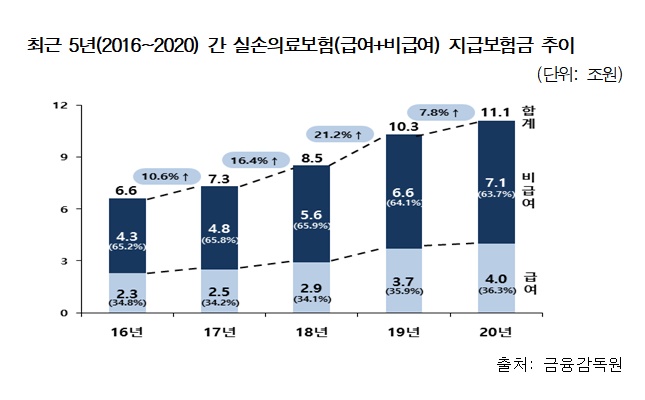

실손보험이 대규모 적자 늪에서 헤어나오지 못하고 있는 주된 원인으로는 '비급여 과잉진료'가 꼽힙니다. 2016~2020년간 실손보험금 지급 추이를 살펴보면 비급여 관련 보험금이 전체 지급보험금의 65%내외를 차지하고 있습니다.

비급여 보험금은 2016년 4조3000억원에서 2020년 7조1000억원으로 2조8000억원 늘어났는데요. 같은 기간 급여 본인부담금 보험금이 2조3000억원에서 4조원으로 1조7000억원 증가한 것과 비교하면 상대적으로 증가 폭이 높죠.

그렇다면 비급여는 무엇일까요? 건강보험법에 따르면 의료기관에서 진료를 받은 경우, 통상 국민건강보험 혜택이 적용되는 진료항목을 '급여', 적용되지 않는 항목을 '비급여'로 구분합니다. 실손보험은 건강보험이 보장하지 않는 모든 치료, 즉 급여의 본인부담금과 비급여를 보장해주고요.

2010년대 들어 실손보험이 제 2의 건강보험 타이틀을 갖게 되고, 의료기술이 발달하면서 비급여 진료에 대한 보험금 청구가 급격히 늘어났는데요. 그러면서 실손보험 적자와 손해율 급등 문제가 전면에 등장하기 시작했습니다.

비급여 진료 경우 시행 사유나 횟수 등 진료의 적정성을 판단할 수 있는 기준이 마련돼 있지 않습니다. 진료의 양과 종류가 무한정 확대될 수 있는 이유입니다. 비급여 진료비 결정권이 의료기관에 있어서 같은 진료라도 가격이 천차만별이라는 점도 문제죠.

때문에 보험 가입자의 역선택·도덕적 해이가 발생해도 막을 방도가 없습니다. 이를 틈타 수익을 높이기 위해 환자에게 비싼 비급여 진료를 유도하는 병원도 생기고 있죠. 문재인 정부 출범 이후 건강보험 보장성을 강화한 '문재인 케어'가 실행됐지만 이후 비급여 치료가 되레 늘어나는 부작용을 낳기도 했습니다.

비급여 통제가 근본 해결책인데…

결국 천차만별인 비급여에 대한 정보를 정확하게 조사·공개하는 게 근본적인 해결책이라는 목소리가 나옵니다. 건강보험심사평가원이 나서 비급여항목을 심사해 진료가 적정한지 판단하도록 하는 것이죠.

하지만 의료업계의 거센 반발로 이렇다 할 결과물은 나오고 있지 않습니다. 의사들의 이익을 추구하는 대한의사협회(의협)는 의료기관의 비급여 진료비용 공개를 의무화하는 제도에 대해 전면 거부 의사를 밝혔습니다. 의료계는 이 제도가 "환자의 민감한 개인정보를 노출하는 결과를 낳을 것"이라며 우려합니다.

정부 방침대로 모든 비급여 진료 비용을 심평원에 실시간 보고하게 되면 어떤 환자가 언제, 어느 병원에서 무슨 진료를 받았는지 알 수 있게 된다는 겁니다. 이런 예민한 자료가 외부에 유출되면 엄청난 사회적 파장을 불러올 수 있다는 거죠.

의료업계 반발이 거세지만 보험업계와 금융당국이 손을 놓고 있는 건 아닙니다. 보험사들은 자구책으로 불법·과잉 진료, 허위·과장 광고 등을 저지른 의료기관을 고발하고 있고요.

금융당국은 지난해 7월부터 '실손보험 비급여 보험금 누수 방지 태스크포스(TF)'를 구성하고 비급여 진료에 대한 보험금 지급 심사 강화 방안 등을 논의하고 있죠. 생명·손해보험협회와 보험개발원, 보험연구원 등이 참여하는 '지속 가능한 실손보험을 위한 정책협의체'도 만들었습니다. 보건복지부와 함께하는 '공사보험 정책협의체'도 비급여 관리에 힘을 보태고 있죠.

비급여 진료에 대한 개선이 늦으면 늦어질수록 실손보험 판매를 포기하는 보험사가 계속 늘어나게 될 겁니다. 그렇게 되면 실손보험 지속가능성은 악화되고, 선량한 소비자들의 효용과 선택권은 계속 줄어들게 되겠죠. 보험사 한 관계자는 "무엇보다 의료계와 보험업계가 상호 신뢰를 회복하고 상생할 수 있는 생태계를 구축해야 한다"고 강조했습니다. [시리즈 끝]