어느 순간 1조 클럽에서 사라진 기업들이 있다. '중후장대' 기업의 대표인 중공업들이다. 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등은 과거 1조 클럽 고정멤버였지만 최근에는 끝없는 부진에 빠져들고 있다.

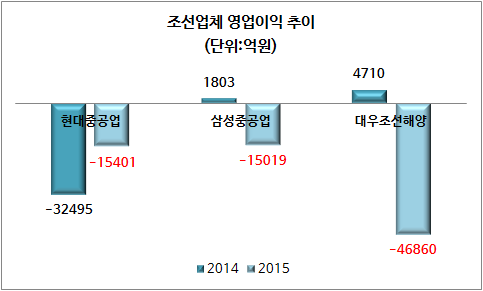

현대중공업은 지난 2013년 영업이익 8019억원을 기록하며 1조클럽에서 탈락한 이후 실적이 급격하게 악화됐다. 2014년에는 무려 3조2495억원의 영업손실을 기록했고, 지난해에도 1조5401억원의 적자를 봤다.

지난 2010년 3조4394억원, 2011년 4조5610억원, 2012년 2조55억원의 영업이익을 기록했던 기업이라고는 믿기지 않을 정도의 숫자다.

삼성중공업도 상황은 다르지 않다. 2011년 1조826억원, 2012년 1조2056억원의 영업이익을 기록했던 삼성중공업은 2013년 9142억원으로 1조 클럽에서 탈락했다. 2014년 1830억원으로 줄어든 영업이익은 지난해 무려 1조5019억원 적자로 돌아섰다.

채권단의 지원까지 받은 대우조선해양의 실적도 처참한 수준이다. 대우조선해양은 2010년 1조110억원, 2011년 1조887억원의 영업이익을 기록했지만 2013년 4862억원, 2014년 4409억원으로 줄었고 지난해는 4조6000억원대의 막대한 적자가 예상되고 있다.

조선 빅3로 불리며 호황을 구가하던 이들 3개사가 최근 2년간 기록한 누적적자는 11조원에 달한다. '마이너스 1조 클럽'이라는 불명예를 나란히 안고 있다.

이들의 실적이 이처럼 추락한 것은 무리한 해양 프로젝트 수주가 결국 부메랑으로 돌아왔기 때문이다. 기술과 경험이 부족한 상태에서 잦은 설계변경이 인도 지연으로 이어지고, 발주 취소까지 겹치면서 손실이 불어났다.

이들은 고강도 구조조정과 자산매각 등 다양한 방안을 통해 정상화를 추진하고 있다. 하지만 올해도 과거의 영광을 재현하기는 어렵다는 관측들이 많다. 여전히 해양플랜트 물량이 남아 있고, 조선업황 자체도 회복을 기대하기 어려운 만큼 '1조 클럽'의 복귀는 당분간 어렵다는 전망이다.