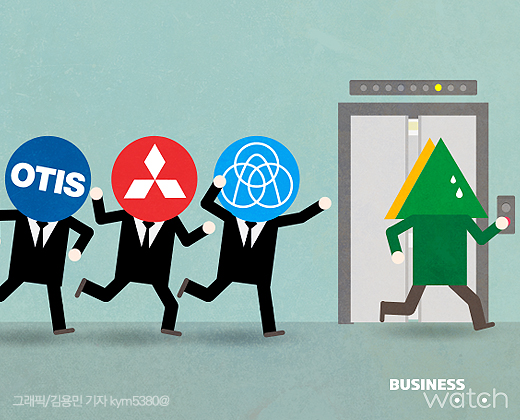

국내 엘리베이터시장은 토종과 외국계 기업의 각축장으로 변했다. 과거 현대엘리베이터·LG산전·동양엘리베이터가 전체 시장의 90%를 차지하며 과점체제를 구축했으나 지금은 현대엘리베이터만 남고 나머지 두 회사는 외국계인 오티스와 티센크루프로 넘어갔다. 현대엘리베이터는 40%대의 시장점유율을 기록하며 토종으로서 자존심을 지키고 있다. 하지만 딱 여기까지다. 안방 사수에 치중하다가 더 큰 먹을거리가 있는 해외시장을 놓쳤다.

◇ 국내에선 잘 나가는데…

국내시장 쏠림현상은 현대엘리베이터의 매출비중에서 잘 드러난다. 지난 10년간 현대엘리베이터 전체 매출액에서 국내 시장이 차지한 비중은 82.3%에 달했다. 해외매출 비중은 전체의 4분의 1도 안됐다. 특히 올해는 중국을 비롯해 아시아 지역에서 수주량이 예년보다 떨어져 해외매출 비중도 15% 밑으로 하락했다.

현대엘리베이터도 문제의 심각성을 모르진 않는다. 장병우 사장은 지난해 4월 세계화 선포식을 통해 현재 3000억원대에 그치고 있는 해외매출을 오는 2030년까지 3조6000억원으로 늘리겠다고 발표했다. 내수 중심의 회사 체질을 180도 바꿔 글로벌 기업으로 환골탈태하겠다는 청사진이다.

하지만 아직까지 뚜렷하게 진전된 사항은 눈에 띄지 않고 있다. 동남아시아는 물론 아프리카까지 영업망을 늘리는데 주력하고 있지만 일부 지역에선 성과를 내지 못하고 후퇴하는 곳이 나타나고 있는 실정이다. 누적 적자만 514억원에 달해 지난해 판매법인으로 전환한 브라질 공장이 대표적이다.

황수철 한국승강기대학교 교수는 "미국과 유럽, 일본 업체들이 해외 시장을 주름잡고 있는 것은 지난 수십년간 해외에 영업망과 생산기지를 구축해 온 결과"라며 "현지 네트워크와 기술적 차별성이 부족한 국내 기업들로선 고전할 수밖에 없다"고 말했다. 현대엘리베이터의 첫 해외 진출은 1993년이다. 대개 50년 가까이 해외 시장에 진출해 온 미국, 독일, 일본 업체들과 축적된 역량이 다를 수밖에 없다는 설명이다.

◇ 쪼그라든 해외비중

해외시장 공략이 더딘 이유로 가장 많이 지적되는 부분은 현대엘리베이터의 시장 지위가 애매하다는 점이다. 업계 한 관계자는 "응용 기술력은 일본 업체에 밀리고, 가격경쟁력은 중국업체를 따라가지 못해 어려움이 있을 것"이라고 말했다.

핵심 콘텐츠가 없는 것도 문제로 거론된다. 해외 시장에서 인지도가 낮은 만큼 거대 프로젝트를 수주해 이름을 알릴 필요가 있는데 경쟁 업체들을 제칠만한 수주이력이 두드러지지 않는다는 얘기다. 국내 최고층 건물인 롯데월드타워의 전망대를 오가는 엘리베이터를 수주한 곳도 토종인 현대엘리베이터가 아닌 미국 오티스였다.

여기에 최근 전기·전자업체와 협업을 통해 다기능 엘리베이터를 설계하는 것이 트렌드인만큼 업계 간 협업이 필요하다는 의견도 제기된다.

현대엘리베이터는 지난해 청사진을 마련한 데 이어 해외 시장 문을 열심히 두드리고 있어 앞으로의 성과를 지켜봐야 한다는 입장이다. 내년 초 착공 예정인 중국 2공장을 필두로 꾸준히 해외 판매 법인을 늘려나가고 있기 때문에 실적증가를 기대해봐도 되지 않겠냐는 설명이다.

미국 시장조사업체 리서치앤마켓에 따르면 올해 해외 엘리베이터 시장 규모는 약 996억달러(약 108조원)다. 이중 현대엘리베이터가 차지하고 있는 비중은 2% 안팎(9위) 수준으로 1위 오티스(약 12%)의 10분의 1에도 못미친다. 지난해 장 사장은 중국과 인도를 또다른 내수시장으로 삼고 중소 도시를 타깃으로 점유율을 넓혀가겠다는 포부를 내비친 바 있다.