코로나 이후 세계적으로 국내 바이오산업이 주목받으면서 K-바이오라는 신조어가 생겼다. 우리나라 정부도 6대 신성장 육성 산업 중 하나로 바이오를 선정하고 적극적인 지원에 나섰다. 이에 미래 먹거리를 찾던 타 산업계 기업들도 앞다퉈 바이오 사업에 뛰어들고 있다. 이 과정에서 기존 바이오 기업들의 인재 영입이 활발하게 이뤄지면서 기술유출을 우려하는 목소리가 높다. 제약바이오 산업계의 주요 기술유출 이슈를 짚어보고 대안을 살펴본다. [편집자]

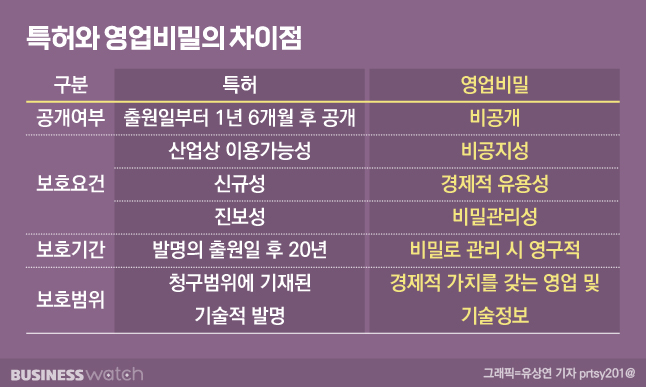

산업계에서 유출되는 기술 부문은 크게 특허로 보호받는 영역과 특허로 보호되지 않는 영업비밀로 나뉜다. 제약바이오 산업에서 특허로 보호받는 건 원료 물질, 성분, 첨가제, 용도, 플랫폼 기술 등 의약품 물질 자체와 직결된 부분들이다. 특허는 출원공개제도를 통해 출원일부터 1년 6개월 이후 대외적으로 공개된다. 발명 기술이 공개되는 대신 특허 출원일부터 20년이 되는 날까지 기술 독점권을 갖고 특허권이 소멸되면 누구나 해당 기술을 사용할 수 있다.

과거 특허권의 중요성에 대한 인식이 부족했을 때는 특허출원을 하지 않았다가 기술을 빼앗기는 경우도 있었지만 요즘에는 기술이전 등 개방형혁신(오픈이노베이션)이 활성화되면서 특허출원을 최우선으로 하고 있다.

제약바이오 업계에서 특허 분쟁이 가장 많이 일어나는 건 글로벌 제약사의 오리지널 의약품과 국내 제약사들이 물질‧용도‧조성물 등을 변경 및 개선한 개량신약 사이에서다. 이미 특허로 출원한 물질의 기술유출보다는 특허권을 회피해 제품을 개발하고 특허기간 종료 이전에 시장에 출시하면서 갈등이 빚어진다.

특허 보호 안 되는 '영업비밀'…유출 시 증거수집 등 대응 어려워

제약바이오 기업들이 기술유출로 가장 우려하는 부분은 특허로 보호되지 않는 영업비밀이다. 영업비밀은 특허 청구범위에 기재된 기술적 발명이 아닌 경제적 가치를 갖는 영업 및 기술정보들이다. 구체적으로 설계도면, 노하우, 생산공정과 같은 '기술정보'와 고객정보, 원가정보, 사업계획과 같은 '경영정보' 등이 포함된다.

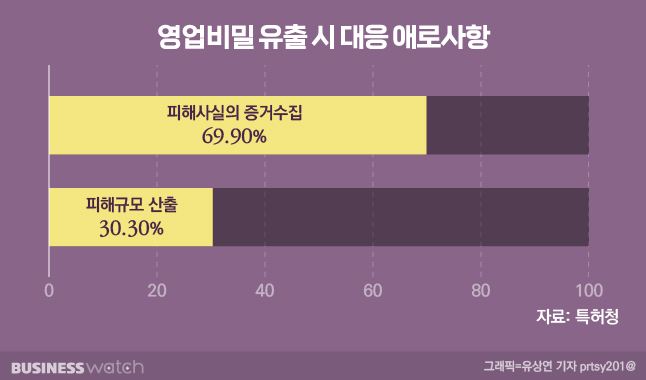

영업비밀은 해당 기업에서 비밀로 관리하는 한 영구적으로 외부에 노출되지 않는 비공개 사안이다. 그래서 기술이 공개된 특허 침해보다 영업비밀 유출 시 증거수집 등 피해사실을 입증하기가 더욱 어렵다. 실제로 특허청이 지난해 진행한 실태조사에 따르면 영업비밀 유출 대응 시 어려운 점에 대해 피해사실 증거수집이 68.9%, 피해규모 산출 30.3% 등이었다(질문별 100% 만점 기준).

영업비밀 유출로 인한 대응으로는 경고장 발송이 42%로 가장 많았고 무대응이 23.5%에 달했으며 형사고소 10.1%, 민사소송 8.4% 등이었다. 이 중 무대응 이유 역시 '피해사실 입증이 어려움'이 71.4%를 차지했고 '시간과 비용 부담'이 35.7%, '상대 기업과 관계지속을 위해서'가 17.9%였다.

정부, 피해자 입증부담 완화 등 영업비밀보호 종합대책 마련

이처럼 영업비밀 유출 시 대응에 어려움이 많다보니 정부도 지난 19일 올해부터 오는 2026년까지 추진하는 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호 시행계획'을 발표, 대안마련에 나섰다. 특허청은 핵심적인 기술정보인 영업비밀을 보호하기 위한 종합대책으로 관계부처와 함께 △사전예방 △유출시 대응체계 구축 △보호기반 마련 등 3대 전략의 9개 과제를 수립했다.

이에 따르면 정부는 영업비밀 소송에서 피해자의 입증부담을 완화할 수 있는 법적근거를 마련하고 영업비밀 침해사건에 대해 국가지식재산위원회 등 관할집중을 도입할 예정이다. 또 디지털포렌식, 법률자문 등 지원을 통해 기술유출 관련 분쟁대응도 지원한다.

제약바이오 업계는 일부 대기업을 제외하면 대부분 기술유출에 취약한 바이오기업들이 많은 만큼 혜택을 볼 전망이다. 다만 제약바이오 산업계 특성에 맞는 기술유출 방지 제도와 함께 관할부처가 마련돼야 한다는 목소리도 나온다.

제약바이오 특수성 반영한 기술보호 제도 마련 필요

정부가 바이오산업을 6대 미래 먹거리 산업으로 정하긴 했지만 바이오의약품 원료 및 출처를 감독하는 담당부처는 없다. 일례로 메디톡스와 대웅제약, 휴젤 간 균주 분쟁이 진행되고 있는 보툴리눔 톡신을 들 수 있다. 보툴리눔 톡신과 같은 균주나 세포‧유전자 등을 이용한 바이오의약품은 배양 및 공정기술이 개발에서 주요한 부분을 차지하고 있는데 대부분 영업비밀로 관리되고 있다.

질병관리청은 보툴리눔 톡신 균주 관리, 산업통상자원부는 불법 유통 등 감시, 식품의약품안전처는 안전성‧효과성 등 품질관리 등을 맡고 있다. 그러나 보툴리눔 톡신 균주의 출처와 발견 경위를 감독하는 부처는 없다. 국내에서 허가 받은 보툴리눔 톡신 제품은 18개 품목 중 15개 품목이 국내 기업의 제품이다. 해외에서 개발 및 출시에 성공한 곳이 극소수인 반면 국내에서는 수십여개 기업이 보툴리눔 톡신 제제를 허가받으면서 균주 유출 의혹이 난무하고 있다.

보툴리눔 톡신은 신경 독소 단백질로, 유전 형질을 구성하는 염기만 수백만개에 달하는데 각 회사에서 염기서열을 전체 공개하지 않는 이상 유전자 분석을 통해 유사성을 확인하는 데에 한계가 있다. 국내 기업들 대부분은 기밀이라는 이유로 염기서열을 전체 공개하고 있지 않아 균주의 동일성 및 출처 등에 대한 파악도 어려운 실정이다.

업계 관계자는 "영업비밀은 이미 유출된 후에는 경제적 가치가 하락하고 손해배상 등 법적 소송을 진행하더라도 보상 받을 수 있는 금액도 적다"면서 "제약바이오의 경우 산업적 특수성을 반영할 수 있는 기술보호 예방 제도와 정부 내 전문인력 확대가 시급하다"고 말했다.