미국의 규제 강화에도 불구하고 중국의 '반도체 굴기'가 꺾이지 않고 있습니다. 막대한 정부 자금에 기반, 자체기술 개발에 오히려 가속이 붙고 있는 모양새입니다. 특히 메모리 반도체 기술 성장세가 무섭습니다.

최근 중국 D램 반도체 기업인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 저전력 더블 데이터레이트5(LPDDR5) D램 메모리칩을 자체 개발해 업계 눈길을 끌고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 한국 기업이 LPDDR5를 처음 개발한 시점이 2018~2019년경임을 고려하면, 중국과 한국 간 반도체 기술격차가 4~5년까지 좁혀진 셈입니다.

이에 전문가들도 상황을 예의주시해야 한다고 입을 모읍니다. 중국이 첨단 D램 개발 후 양산에도 성공한다면 가격경쟁력 및 애국마케팅 등 상당한 위협이 한국 기업들에게 가해질 것이란 우려입니다.

중국, 미국 보란 듯 내놓는 '반도체 신기술'

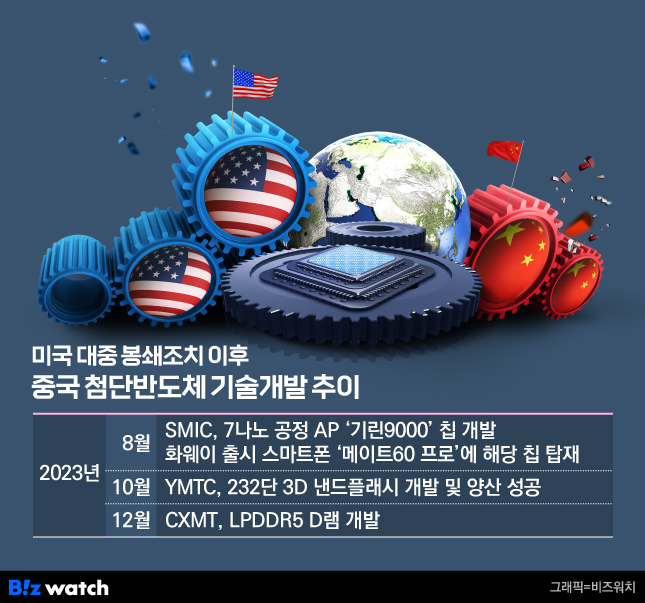

중국 반도체 기업들이 첨단 제품 관련 기술개발 속도를 높이고 있습니다. 중국은 지난 8월 화웨이가 선보인 스마트폰에 SMIC의 7나노 칩을 탑재한 이후 연이어 반도체 신기술을 발표하고 있는데요.(▷관련기사:[인사이드 스토리]'화웨이 쇼크' 중국 반도체 어디까지 왔나)

최근엔 중국 CXMT가 자사 공식 홈페이지를 통해 다양한 용량의 LPDDR5 시리즈를 출시한다는 내용의 공지를 올렸습니다. LPDDR5 개발에 성공, 양산 후 상용화를 시작하겠다는 방침입니다.

LPDDR은 스마트폰과 태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 D램입니다. 전력 소모량을 최소화하기 위해 저전압 동작 특성을 지닙니다. 때문에 규격명에 'LP(Low Power)'가 붙습니다. 최신 규격은 LPDDR 7세대(5X)로, '1-2-3-4-4X-5-5X' 순으로 개발돼왔죠.

이번에 CXMT가 생산한 LPDDR5 규격은 최신 규격보다 한 세대 전인 6세대 제품입니다. 최신 규격은 아니지만, 고도화 기술이 필요한 메모리 분야에 그간 약한 모습을 보여온 중국이 달라졌다는 점에서 업계 내 긴장이 흐르고 있습니다.

낸드플래시 부문에서는 격차가 더 줄어들 전망입니다. 지난 10월 중국 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)는 232단 3D 낸드플래시 양산에 성공했는데요.

앞서 지난해 말 YMTC는 삼성전자와 SK하이닉스보다 먼저 232단 3D 낸드플래시 양산을 선언한 바 있습니다. 당시 세계 최고단 양산 계획에 회의적 시선이 지배적이었으나, 이로부터 약 1년 만에 성과를 낸 겁니다.

낸드플래시는 층을 높이 쌓는 기술이 관건입니다. 단수가 높아질수록 저장 효율과 속도 등 성능이 개선되죠. 현재 기준 SK하이닉스의 낸드플래시 양산 최대 단수는 238단, 삼성전자는 236단 내외로 알려집니다. 이에 한국과 중국 간 낸드 기술격차는 약 2년이라는 게 업계 중론입니다.

"중국 정부발 지원, 최대 위협요소"

전문가들은 "미국의 대중(對中) 규제 강화에도 불구 중국 첨단 반도체 개발 속도가 예상보다 상당히 빠르다"며 "중국의 '반도체 자립 집념'을 과소평가해선 안 된다"고 한목소리를 내고 있습니다. 특히 낸드플래시는 D램 대비 기술 장벽이 상대적으로 낮아 유의할 필요가 있다는 견해입니다.

아울러 LPDDR5 등 고성능 D램은 두 가지 경우로 나눠 생각해 볼 필요가 있습니다. 우선 중국이 양산 과정서 애로를 겪을 가능성입니다. 고성능 D램을 생산하기 위해선 극자외선(EUV) 노광장비가 필수인데, 미국이 대중 수출 규제 품목으로 지정했기 때문에 생산단가 및 수율 등에서 경쟁력이 떨어질 수 있습니다.

네덜란드 ASML이 독점 생산하는 'EUV'는 초미세 반도체 제조를 위한 필수 장비입니다. ASML은 미국 대중 제재에 적극 협력하며 2019년부터 EUV 대중 수출을 차단한 바 있습니다. 중국엔 아직 EUV 장비가 한 대도 도입되지 않은 것으로 알려집니다.

다만 반대의 가능성도 염두에 둬야 합니다. 중국이 양산에 성공한 LPDDR5가 한국 제품과 동일한 성능을 갖췄을 경우입니다. 전문가들은 이 시나리오가 가장 위협적일 것으로 전망합니다.

성능과 수율이 기대에 다소 못 미치더라도 중국 정부의 대대적 지원에 기반해 구매력을 동원한다면 이 역시 한국 기업들에겐 위협요소입니다. 이에 고대역폭메모리(HBM) 등 차세대 반도체 기술을 강화해야 한다는 목소리가 나옵니다.

김양팽 산업연구원 반도체 전문연구원은 "고성능 D램 개발과 상용화 여부는 별개의 문제여서 결국 성능·수율이 관건이 될 것"이라며 "다만 가장 우려되는 것은 양산 성공 시 중국이 정부 지원 및 애국마케팅을 통해 자체 수요를 확대하면서 시장 내 점유율 변화가 나타날 수 있다는 점"이라고 말했습니다.

이어 김 연구원은 "최근 중국의 반도체 기술 성장도 소위 말하는 밑 빠진 독에 물 붓듯 돈을 투자해 나타난 결과물이기 때문에 향후에도 중국 정부 지원이 가장 걱정되는 부분"이라고 부연했습니다.

이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 "메모리 부문은 비메모리와 달리 기술개발이 유일한 방법이라 기업과 정부가 HBM 등 차세대 반도체에 투자를 확대할 필요가 있다"며 "진보된 기술개발로 시장 지배력을 강화·가속해야 타국 기업들이 추격하는 데 시간이 걸리고 그 격차가 클수록 기술·제품 단가가 높아질 것"이라고 제언했습니다.