전기차 캐즘 여파에 실적 부진을 겪고 있는 LG에너지솔루션이 북미 에너지저장장치(ESS) 시장 공략에 본격 나선 가운데 가격경쟁력 강화가 최대 과제로 꼽힌다.

특히 '리튬·인산·철(LFP) 양극재' 공급망 확보가 관건이다. LG에너지솔루션은 올 하반기부터 미국서 ESS용 LFP 배터리를 생산할 계획인데, 현재 국내 배터리 소재 기업 중 LFP 양극재를 양산하는 곳은 없다. 빨라야 내년 하반기 양산이 예정돼 있다.

이에 업계는 중국산 LFP 양극재가 사용될 가능성을 높게 점친다. 문제는 이 경우 미국 인플레이션 감축법(IRA) 보조금 지급 대상이 되지 않을 수 있다는 점이다. 중국서 넘어온 양극재에 오히려 관세가 붙을 수 있다는 우려도 나온다.

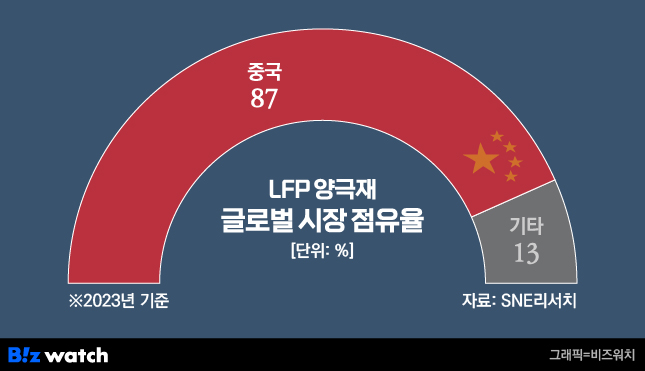

LFP 양극재, 中 점유율 90%

최근 LG에너지솔루션은 미국 미시간 홀랜드 공장의 ESS 생산설비 투자를 위한 2조319억원 규모 채무보증을 진행했다고 공시했다. 미시간 홀랜드 공장 내 증설 부지를 ESS 라인으로 활용한다는 방침이다. 올 상반기 중 가동 준비를 마치고, 하반기부터 ESS용 LFP 배터리 생산을 본격화할 예정이다.

하지만 LFP 양극재 시장 대부분은 중국 기업이 독점하고 있다. SNE리서치에 따르면, 지난 2023년 기준 글로벌 LFP 양극재 시장 점유율 87% 이상을 중국 기업들이 차지했다. 최근엔 중국 점유율이 90%를 훌쩍 넘어선 것으로 전해진다.

국내 주요 배터리 소재 기업들도 LFP 양극재 개발을 꾸준히 이어왔으나 양산 단계에 접어들진 못하고 있다. 그나마 엘앤에프가 내년 하반기 양산을 목표로 잡았고, 에코프로비엠은 올해 2분기 샘플 공급 예정이다.

회사 측도 말을 아끼고 있다. LG에너지솔루션 관계자는 "공급망 다변화 모색 중에 있다"며 "(가격을) 맞춰 나가려 하고 있으나, 현 단계서 양극재 원산지 관련 언급은 어렵다"고 말했다.

앞서 LG에너지솔루션은 지난해 2월 중국 양극재 생산 업체 상주리원과 LFP 배터리용 양극재공급 계약을 체결한 바 있다. 5년간 16만톤을 공급받는다는 게 당시 계약 골자였다. 대책이 마련될 때까지 당분간 중국산 양극재가 탑재될 것이란 전망에 무게가 실리는 까닭도 이 때문이다. IRA 규정에 따라 해외우려집단(FEOC)서 조달된 소재를 사용하면 보조금 지급이 제한된다.

박철완 서정대 스마트자동차학과 교수는 "LFP 양극재에서 가장 중요한 물질은 '인산'인데 BYD 등 중국 기업들이 인산 매장량 1위인 모로코에도 자리를 잡은 상황"이라며 "이러한 상황 속 LG에너지솔루션은 양극재 공급망이 과제일 수 밖에 없을 것"이라고 말했다.

중국 LFP 배터리 대비 성능 및 가격 측면서 특별한 장점이 돋보이지 않을 경우 단순 후발주자에 머물 것이란 목소리도 나온다.

박 교수는 "기술 혁신에는 크게 두 가지가 있다"며 "성능을 개선하거나 혹 같은 성능일 경우엔 가격을 극단적으로 낮출 수 있어야 한다"고 말했다. 완전히 새로운 공정이나 방법을 통해 중국보다 훨씬 저렴한 단가로 만들어내는 기술 혁신을 선보여야 한다는 게 그의 설명이다.

이어 박 교수는 "리튬이온배터리 산업이 기술 집약적이라기 보다는 자원 집약적 특성이 강한 것은 맞다"면서도 "기술 개발에 박차를 가해 단순 중국산 LFP 카피 그 이상을 만들어내야 할 것"이라고 덧붙였다.