삼성바이오로직스가 바이오시밀러 사업을 분할하는 과정에서 소액주주 피해를 최소할 수 있는 구조를 짠 것으로 분석된다. 그간 논란이 많았던 '물적분할'이 아닌 '인적분할'을 택했고, 비상장사인 삼성바이오에피스 기업공개(IPO)를 5년간 추진하지 않겠다고 못 박으며 '이중 상장' 논란도 피했다.

회사 측은 "이번 인적분할이 그룹 지배구조 개편과 무관하고, 사업을 위한 결정"이라는 입장이다. 하지만 장기적으로 삼성 지배구조가 개편될 수 있는 가능성은 열려있다. 증권업계는 삼성바이오로직스 인적분할이 그룹 지배구조에 어떤 영향을 미칠지 계산하고 있다.

"주주가치 침해 우려 없는 방식"

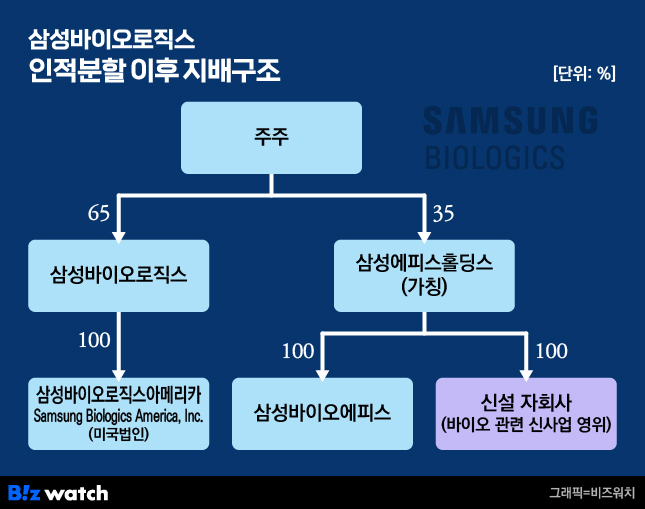

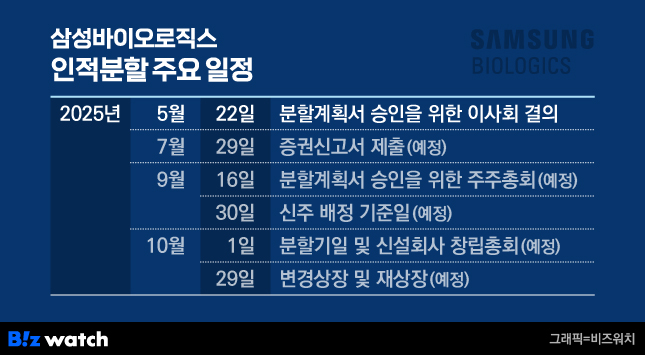

삼성바이오로직스는 지난 22일 열린 이사회에서 바이오시밀러 사업을 분할하기로 결정했다. 복제약을 만드는 바이오시밀러 사업을 하는 삼성바이오에피스를 떼어내 신설법인 삼성에피스홀딩스(가칭)를 만들기 위해서다.

분할 방식은 인적분할이다. 인적분할은 주주가 기존 법인과 신설 법인의 주식을 지분율에 따라 모두 받는 방식이다. 현재 삼성바이오로직스 주요 주주는 삼성물산(43%), 삼성전자(31%) 등이다. 앞으로 인적분할이 완료되면 삼성물산과 삼성전자는 기존 법인(삼성바이오로직스) 지분은 그대로 유지한 채 신설법인(삼성에피스홀딩스) 지분도 각각 43%, 31% 가지게 된다.

삼성이 이번 분할에서 기존 회사가 지분 100%를 보유한 신설회사를 설립하는 물적분할을 택하지 않으면서 소액주주 피해를 최소화했다는 분석이 나온다. 물적분할로 신설된 법인이 IPO할 경우 기존 주주들이 피해를 볼 수 있어서다. 23일 한국기업거버넌스포럼은 "주주가치 침해 우려 없는 방식"이라고 긍정적인 반응을 보였다.

'자사주 마법'없이 바이오 지주사 가능

삼성바이오로직스는 지난 22일 간담회를 통해 인적분할은 그룹 지배구조 개편과 관련이 없다고 강조했다. 하지만 증권업계에선 향후 삼성 지배구조가 변경될 수 있는 시나리오 분석에 나섰다.

그간 인적분할을 통해 지배구조를 개편했던 기업의 사례를 보면, 인적분할은 첫 단추를 끼우는 과정이었다. 과거 기업들은 인적분할 과정에서 기존회사가 보유한 자사주에도 신설회사의 신주를 배정해 대주주의 지배력을 강화하는 이른바 '자사주 마법'을 썼다. 하지만 삼성바이오로직스가 '자사주 마법' 쓸 가능성은 없다. 삼성바이오로직스는 자사주가 단 한주도 없고, 작년 말부터 법적으로 '자사주 마법'이 원천차단됐기 때문이다.

증권업계에선 삼성바이오로직스가 '자사주 마법'을 쓰지 않고도 중간 지주사 설립이 가능할 것으로 분석한다. 삼성물산과 삼성전자가 인적분할 후 삼성바이오로직스 지분을 삼성에피스홀딩스에 현물출자하는 방식으로도 충분히 바이오 중간 지주사 설립이 가능해서다. 이 경우 삼성물산·삼성전자→삼성에피스홀딩스→삼성바이오로직스·삼성바이오에피스 등으로 지배구조가 개편된다. SK증권은 이 경우 삼성물산의 삼성에피스홀딩스 지분율은 43%에서 53.2%로, 삼성전자의 삼성에피스홀딩스 지분율은 31%에서 38.6%로 각각 올라 간다고 분석했다.

현물출자가 아닌 직접 매각도 거론된다. DS투자증권은 "삼성물산이 삼성바이오 사업회사 지분 가치 중 일부를 현물 출자하지 않고 외부에 매각해 삼성전자 지분을 매입하는 용도로 활용할 수 있다"며 "삼성물산 입장에서는 삼성바이오 홀딩스를 지배하면서 동시에 삼성전자의 지배력을 높일 수 있는 옵션"이라고 분석했다.

이 시나리오는 삼성의 지배구조 과제와 연결된다. '이재용→ 삼성물산→ 삼성전자'로 이어지는 지배구조는 크게 두 가지 과제를 안고 있다. 삼성물산이 보유한 삼성전자 지분(5%)을 늘려 지배구조를 안정화해야 하고, 삼성생명이 보유한 삼성전자 지분(8.6%)은 줄여 잠재적 리스크를 해소해야 한다. '잠재적 리스크'는 보험회사가 보유한 계열사 주식을 규제하는 이른바 '삼성생명법'(보험업법 개정안)이 국회에서 언제 또 발의될지 모른다는 불안함이다.

삼성바이오로직스는 이번 지배구조 개편에 그룹이 관여하지 않았다고 강조했다. 하지만 그룹이 입장을 내야한다는 주장도 있다. 한국기업거버넌스포럼은 "분할 신설회사인 에피스홀딩스가 재상장되면서 자연스럽게 100% 자회사인 에피스가 상장되는 효과를 얻는 중요한 결정"이라며 "이런 결정을 하면서 미리 43% 주주이자 삼성그룹의 실질적인 지주회사인 삼성물산과 31% 주주이자 가장 규모가 큰 삼성전자와 협의하지 않았다는 것은 상식적이지 않다"고 지적했다.