최근 국회를 중심으로 통신 보조금 규정을 손봐야 한다는 논의가 한창이다. 일각에서는 보조금 한도를 현실에 맞게 늘려야 한다고 하고, 다른 한편에선 그 경우 음성적인 보조금만 더 양산될 수 있다고 지적한다. 때문에 단순히 보조금 규제로만 해결할 수 있는 시기가 지났다는 분석도 나온다. 가계통신비의 현실과 문제점은 무엇인지, 해결방안에는 무엇이 논의되고 있는지 3회에 걸쳐 살펴본다. [편집자주]

올해 초 스마트폰을 새롭게 구입한 정지영(27·가명)씨는 익월 요금청구서를 받고 놀랐다. 6만5000원 짜리 정액요금제를 선택했는데, 막상 명세서에 찍힌 요금은 11만원이 훌쩍 넘었다. 정액요금제에 부여된 음성통화량을 초과해 추가 요금이 부과된데다 휴대폰 할부금이 들어갔기 때문이다. 게가다 휴대폰 구입시 보조금을 받으려면 2년 약정은 기본이고 요금제도 일정요금 수준 이상으로 유지해야 한다고 얘길 들었던 터라, 앞으로도 매월 이동통신비로 10만원 정도는 내겠다는 생각을 굳혔다.

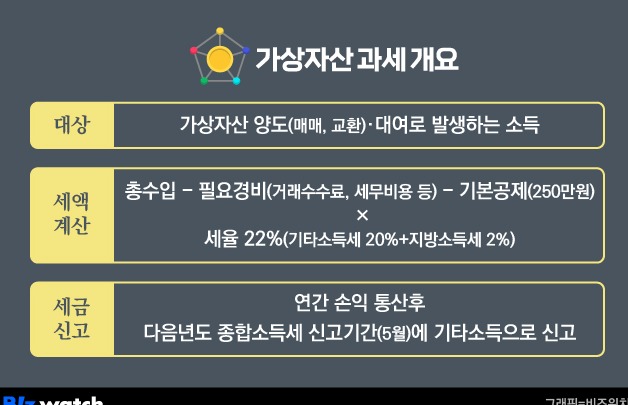

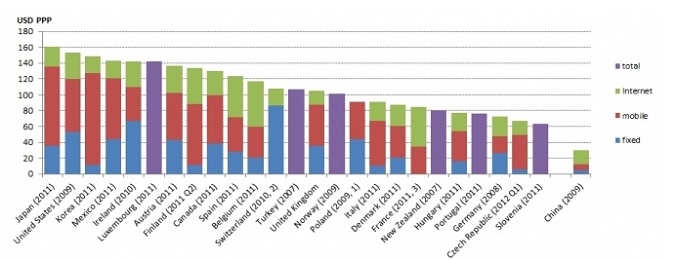

경제협력개발기구(OECD) 통계에 따르면 한국의 통신요금은 비싸지 않다. 하지만 통신요금, 서비스이용량, 단말기 구입비용 등으로 이뤄진 가계통신비는 일본, 미국 다음으로 세 번째로 높은 수준이다. 통신요금은 비싸지 않은데 소비자들이 느끼는 체감요금이 높은 이유는 무엇일까.

| ▲ 올해 OECD가 발표한 회원국 가계통신비 순위 [자료=OECD] |

우선 우리나라 소비자들은 다른 나라에 비해 음성통화와 데이터 사용량이 많다. 우리나라 소비자의 월 평균 음성통화량은 298분으로 OECD 국가 평균 227분 보다 많다. 네트워크 장비제조사인 시스코가 지난해 주요 국가의 무선데이터 사용량을 비교한 결과에 따르면 우리나라 소비자의 월 평균 무선데이터 사용량은 922메가바이트(MB)로 조사대상국 평균치 월 201MB의 4.6배에 달했다.

최근에는 이동통신사들이 요금제 중 망내(같은 통신사 가입자끼리) 음성통화 무제한 비중을 높이는가 하면 장기 가입자에게 데이터를 추가로 지급하는 추가혜택을 늘리고 있지만 우리나라 소비자들의 욕구에는 한참 못미친다.

가계통신비 체감 비용이 높은 데는 스마트폰 보급률과 가격도 한 몫 하고 있다. 우리나라의 스마트폰 보급률은 67%로 OECD 국가 평균인 14.8%에 비해 높다. 스마트폰 가격이 피처폰(일반폰)에 비해 높기 때문에 스마트폰 보급률이 높으면 휴대폰 구입비도 올라가기 마련이다. 또 스마트폰 국내 판매가격도 높다는 분석이다.

OECD에 따르면 우리나라의 스마트폰 판매가격은 643.2달러로 회원국중 가장 비싸다. 피처폰 평균 판매가격도 182.8 달러로 일본에 이어 두번째 수준이다. 이 모든 것이 가계통신비 항목으로 포함되는 만큼 통신요금이 절대 수준으로 떨어지더라도 소비자의 체감비용은 떨어질 수 없는 구조다. 4인 기준 가구의 월 통신비(집전화·인터넷비용 포함)가 40만∼50만원에 이르는 경우가 많다. 월 소득의 상당부분을 통신비 항목으로 지출하는 셈이다.

상황이 이렇다보니 정부는 매년 통신사의 요금 규제를 통해 가계통신비 인하를 위해 노력해왔다. 하지만 한계가 있는 만큼 통신사에만 해결방안을 기대기 보다 제조사 출고가 인하와 통신사용량을 줄이려는 대국민 캠페인 등 보조수단이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.