오는 10월1일은 단말기유통구조개선법(단통법)의 시행 2주년이 되는 날이다. 단통법은 단말기 공시 지원금 상한제와 공시제, 지원금에 상응하는 20% 요금할인제(선택약정) 등을 담고 있다. 지원금의 투명성을 높여 과도한 판매 경쟁과 소비자 차별을 막고, 휴대전화 관련 과소비를 억제해 가계통신비 절감 효과를 달성하기 위한 조치다. 정부는 두 살짜리 단통법이 가계통신비 절감에 기여했다고 평가하고 있으나, 소비자들의 체감은 그렇지 않다. 유통업체들은 시장이 침체됐다며 아우성이다. 단통법 시행에 따른 변화와 이해 관계자들의 손익, 제도 개선점은 없는지 살펴봤다. [편집자]

| ▲ 한 단말기 판매점이 '단통법 폐지'라는 의미가 담긴 현수막을 걸고 영업 중이다. [사진=김동훈 기자] |

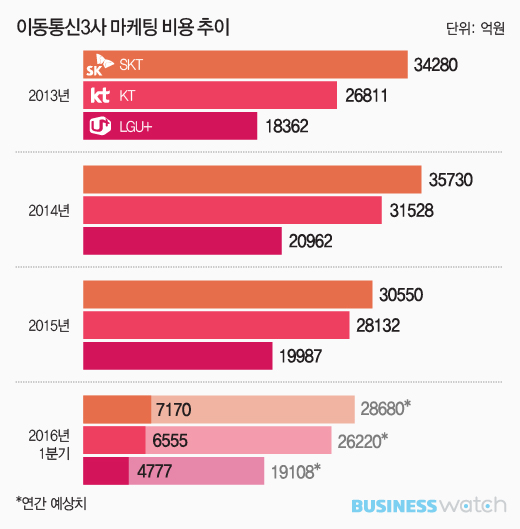

SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신3사는 단말기유통구조개선법(단통법) 시행으로 1조원 가까운 돈을 아낀 것으로 분석된다. 이통3사의 지난해 마케팅비가 7조8669억원으로 단통법 시행 즈음이었던 2014년 8조8220억원보다 9500억원가량 줄었다는 이유에서다. 마케팅비용이 감소하면서 이동통신3사의 작년 영업이익은 3조5980억원으로 2014년 1조9237억원보다 87% 늘어났다는 지적이다.

이런 까닭에 많은 전문가들은 단통법이 '단지 통신사를 위한 법'이라고 지적한다. 조동근 명지대 교수는 지난달 23일 전국이동통신유통협회와 참여연대가 단통법을 주제로 개최한 토론회에서 "단통법 이후 통신사들은 영업이익이 증가했으나 경쟁 감소로 소비자 후생은 감소했다"고 지적했다. KT 최고재무책임자(CFO)를 역임했던 김연학 서강대 교수도 "경쟁을 장려해야 할 규제기관이 경쟁을 제한해 이동통신사들의 과점이익을 보호해주는 결과를 초래했다"고 꼬집었다.

서울 신도림 테크노마트의 중소형 판매점 사장은 "단통법은 굳이 싸게 파는 곳을 찾아다닐 필요가 없게 만든 법"이라며 "손님들이 근처 매장에만 가는 것 같다"며 하소연했다. 김경진 의원은 "골목상권에 해당하는 중소유통업자들의 경영상황이 날로 악화되는 상황을 방치할 경우 단말기 유통시장의 양극화 현상은 갈수록 심화될 수밖에 없다"고 했다.

| ▲ 그래픽: 유상연 기자/prtsy201@ |

그러나 가계통신비 인하 정책을 주도하는 미래창조과학부는 이동통신사에 휴대전화 기본료 폐지를 요구하거나 제조회사의 단말기 출고가를 직접 건드리는 정책을 쉽게 추진할 수 없는 노릇이다. 이통사들은 기본료를 폐지하면 연간 7조원이 날아간다고 주장하기 때문이다.

여기에 더해 이통사는 공시 지원금에 상응하는 요금할인(선택약정) 가입자가 크게 늘어나며 가입자당 평균 매출(ARPU) 하락 등 속앓이를 하고 있다. SK텔레콤의 선택약정 가입자는 전체의 14%에 달하며, KT는 11%, LG유플러스는 12% 수준이다. 가령, SK텔레콤은 올 2분기 가입자 중 선택약정 가입자 비중이 35%였는데, 이는 작년 2분기의 10%보다 크게 증가한 것이다. 물론, 고가 단말기와 고가 요금제를 선택할수록 선택약정이 유리한 점은 이통사들이 실적 불안을 만회하는 요소다.

양환정 미래부 통신정책국장은 "사업자에게 연간 7조원에 달하는 기본료를 내리라고 요구할 수 있는 법적 근거가 없다"고 말했다. 단말기 공시 지원금에 상응하는 요금할인(선택약정) 비율을 기존 20%에서 30%로 상향하는 내용의 단통법 개정안과 분리공시제 도입에 대해서도 국회 논의를 지켜보겠다는 식의 유보적인 입장이다.

이에 따라 미래부는 가격에 대한 직접 개입보다는 통신시장의 경쟁을 활성화해 서비스 이용료를 인하하는 데 초점을 맞추고 있다. 저렴한 요금제가 특징인 알뜰폰 사업자의 경쟁력을 키우는 정책이 대표적이다. 하지만 알뜰폰 사업자들은 지난해 511억원 적자를 내는 등 이통사에 비해 재무 건전성이 취약해 실질적 경쟁주체로 떠오르지 못하고 있다는 평가가 지배적이다.