"인공지능(AI) 시대의 개인정보침해 위협은 그 방식이나 규모가 기존과 비교할 수 없을 정도입니다."

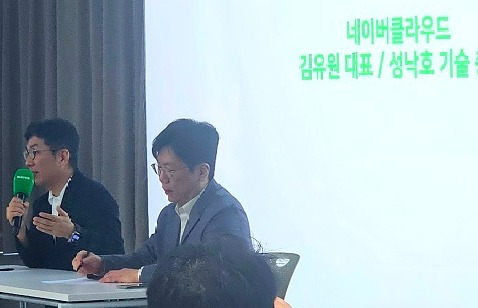

이진규 네이버 개인정보보호책임자(CPO)는 27일 서울 강남구 코엑스에서 열린 개인정보보호페어(PIS FAIR)의 기조연설에서 "AI는 기존에 가능하지 않았던 방식으로 정보주체에 대한 개인정보 위험을 형성하고 있다"며 이같이 말했다.

이 CPO는 "추론 능력을 갖춘 일부 대규모언어모델(LLM)은 특정 지역 사진을 한장 올리면 누가 언제 어디에 있었는지 추정할 수 있다"며 "누구나 전지구적으로 개인정보 침해를 수행할 수 있는 셈인데, 이런 정보를 법집행기관에 판매하는 모델도 시장에 나왔다"고 했다. 그는 "AI에 의한 개인정보 침해 리스크 사례는 300종이 넘어섰다. 생각보다 다양하고 새로운 리스크를 생성한다는 점에 심각성이 있다"고 했다.

이 CPO는 또 "AI는 프로파일링 머신으로도 기능한다. 어마어마한 데이터를 기반으로 어떤 사람의 관심사와 취향, 특성을 분석해 제시할 수 있다"고 부작용을 설명했다.

무엇보다 가짜 정보를 생산하는 '할루시네이션(환각) 현상'은 심각한 개인정보 침해를 야기할 수 있다고 지적했다.

이 CPO는 "AI가 사실이 아닌 정보를 생생하고 교묘하게 제시해 프라이버시를 침해하는 일이 발생하고 있다"며 "노르웨이의 한 아버지는 자신이 아들을 살해했다는 AI의 거짓 정보로 비난을 받았고, 호주의 한 도지사는 뇌물 사건에 연루된 사람이란 챗GPT의 가짜 정보를 접해 고발하는 일도 있었다"고 전했다.

그렇다고 기존의 법과 제도로 AI를 규제하기는 쉽지 않고, 옳지도 않다는 게 이 CPO의 주장이다. 그는 "고도화한 AI는 데이터의 결합·분석·추론을 통해 가명이나 익명 정보를 재식별하는 일도 가능하다"며 "AI는 현행법·제도와 해소 불가능한 긴장을 내포하고 있다는 의미"라고 설명했다.

이 CPO는 "매일 새로운 아이디어와 응용이 채워나가고 있는 AI 진화를 구(舊) 제도로 규제하는 것은 가능하지 않고, 그런 규제는 사회의 진화를 통제하려는 시도와 다름이 없다"며 "위험을 처음부터 발본색원해 '리스크 프리' 상태의 AI를 만드는 것은 지양해야 한다"고 했다.

그러면서 "유럽연합(EU)도 규제에서 벗어나 성장과 투자로 전환해 AI 기술 경쟁력 확보에 나서고 있다"며 "AI에 어떤 위험이 있고 어떤 가치가 창출될 수 있는지 파악하고, 원칙 중심의 유연한 법제도를 설계해 법 자체가 변화에 적응할 수 있도록 해야 한다"고 제안했다.