금융위기 거품이 꺼진 후 5년내내 중앙은행들은 줄기차게 돈을 쏟아부었다. 당연히 시장에서는 인플레이션이 우려됐다. 하지만 경제는 항상 공식대로 움직이지 않는다. 인플레를 유발할만한 뜨거운 경기 회복세는 없었다. 수요는 거품 이전으로 돌아가지도, 홀로 늘어난 공급을 채워주지도 못했다. 경제가 회복되고는 있지만 여전히 생산은 낮은 수준에 머물러 있고 선순환의 고리는 뚝 끊겨 있다.

도리어 올해 시장은 인플레가 아닌 정반대의 걱정을 떠안게 됐다. 디스인플레이션에 이은 디플레이션 우려다. 중앙은행은 인플레 파이터로 주로 불리지만 디플레 파이터로 변모했다. 벤 버냉키 미국 연방준비제도(Fed) 의장 역시 물가 대신 디플레를 방어하기 위해 성장이나 고용을 더 신경쓰는 디플레 파이터가 됐다. 사실 중앙은행이 인플레보다 더 두려워 하는 것이 디플레다. 디플레가 중앙은행들에겐 무시무시한 공포의 대상인 '캔디맨(미국 공포영화 인물)' 같은 존재로 묘사될 정도다.

◇ 떨어지는 물가, `경기침체 심화` 우려 증폭

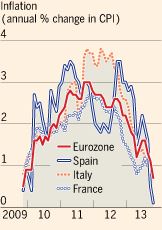

막대한 유동성 공급에도 불구, 주요 선진국 인플레 지표는 계속 낮아지고 있다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 34개국의 인플레는 지난 9월 1.5%에서 1.3%로 떨어졌다. 전년대비로도 0.9% 오르는데 그치며 2009년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

| |

|

그리스와 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스는 모두 물가가 아예 하락 중이다. 물건 가격이 하락하는 것은 소비자들에게 나쁘지 않은 소식이지만 부채 부담이 많은 유럽으로서는 실제 이자부담이 늘어나는 것을 뜻한다. 물가하락이 장기화될 경우 가격이 더 떨어질 것으로 예상하고 오히려 소비를 늦추면서 악재가 된다. 이자로 먹고 사는 연금소득자들에게도 타격이다.

중앙은행들의 노력에도 돈이 이동하는 속도는 느려지고 있다. 이는 열심히 유동성을 공급하는 효과를 일부 상쇄할 수 밖에 없다. 디플레 적신호다. 최근까지 수차례 이어진 양적완화에도 불구 디플레 우려가 다시 높아지고 있는 것은 상당히 걱정스럽다. 중앙은행으로서는 다급해질 수밖에 없다.

내년 역시 인플레가 아닌 디플레가 더 화두가 될 가능성이 높다. 경기가 회복되면서 자연스럽게 사그라들 수도 있지만 디플레 요소가 상대적으로 부각될 경우 연준은 쉽게 양적완화의 끈을 놓지 못하며 또다른 악순환에 빠질 수 있다.

디플레 우려를 낮게 보는 쪽은 통화유통속도가 결국엔 상승전환하고 제조업 경기가 확장되면서 미국 경기가 빠르게 회복될 것으로 보고 있다. 물가 하락에는 셰일가스 혁명 등에 따른 구조적인 요인이 함께 작용했고 돈이 돌기까지 나타나는 단기적인 현상이라는 것이 이들의 주장이다.

◇ 한국도 저물가 경계령..당국 여유만만

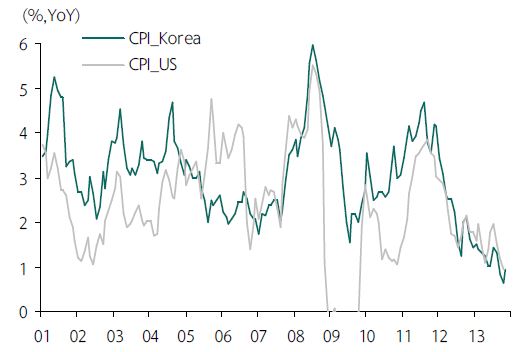

한국도 디플레의 늪 근처에서 오랫동안 배회 중이다. 지난 9월 소비자물가 상승률은 0.8%를 기록했고 10월에는 0.7%까지 떨어지면서 디플레 논란이 가열됐다. 한은의 물가목표 하단은 2%다. 한국은행의 금융통화위원회 의사록에서도 디플레 단어가 등장했다.

하지만 정부와 한국은행은 느긋한 모습이다. 아직은 디플레를 우려할 상황은 아닌 것으로 판단하고 있다. 한국은행은 지난 12일 올해 마지막 열린 금통위 후 물가가 내리기보다는 오를 가능성을 높게 봤다. 당분간 소비자물가가 낮은 수준을 유지하겠지만 현재보다는 높아질 것이란 게 한은의 전망이다.

한은의 주장대로 근원물가는 꾸준히 오르고 있고 지난 11월 소비자물가는 소폭 반등했다. 기대 인플레도 3%선으로 크게 낮진 않다. 최근 하나대투증권은 디플레 논란이 있고 일부에서는 골디락스로 해석하고 있지만 경기가 완만하게 개선되면서 물가는 아직 낮은 리플레이션 국면이라고 평가했다.

디플레 나락으로 빠져든다면 암울하지만 점진적인 경기회복과 함께 더딘 물가 상승이 조화를 이룬다면 오히려 긍정적이다. 디플레는 인플레의 파급을 압도하지만 물가 상승률 둔화가 올해 수준을 넘지 않는다면 리플레이션 환경은 시장에 우호적일 수 있다. 실체 없는 디플레가 결국 고개를 내밀지 미지근한 성장 아래에 계속 머물러 있을지 지켜봐야 한다.

| ▲ 한국과 미국의 소비자물가상승률. 둘 모두 1%를 밑돌고 있다.(출처:하나대투증권) |