퇴직연금의 발전은 `고령화` 속도와 동전의 양면을 이룬다. 선진7개국(G7)의 노인부양률은 20%를 넘어섰다. 고령화가 심각한 문제로 부각되면서 퇴직 후 자산축적의 필요성도 커지고 있다.

일찌감치 연금제도가 발달한 선진국들이지만 지속적으로 연금개혁이 일어나고 있다. 공통적 트렌드는 공적연금에서 사적연금으로, 확정급여형에서 확정기여형으로의 전환이다. 연금자산 운용이 점차 확대되는 가운데 위험선호를 어느정도 높이는 추세다.

도입 초기부터 안전자산 위주의 원금보장형에 머물러 있는 한국 퇴직연금 시장으로서는 제2의 도약을 위해 결코 간과해서는 안 될 부분이다.

◇ 401(k)·IRA 보편화..피델리티 성장 발판

미국의 퇴직연금제도 역사는 100년이 넘는다. 그만큼 규모도 크고 체계가 잘 잡혀 있다. 미국 퇴직연금의 대표격이 바로 401(k)다. 401(k)의 `대중성`은 브루스 윌리스가 주연한 영화 `다이하드4`에서 확인된다. 극중 테러범이 브루스 윌리스의 401(k) 계좌 잔고를 0으로 만들어 버리는 장면이 나오는데 퇴직연금이 워낙 보편적이다보니 미국인들은 우리보다 주인공의 심정을 십분 이해할 수 있다.

미국은 401(k) 도입 후 퇴직연금 시장이 급속히 팽창했다. 미국 연금제도는 공적연금과 사적연금으로 나뉘는데, 기업형 퇴직연금의 확정기여형(DC) 제도가 바로 401(k)다. 1978년 세법 401조항에 근거했다고 붙여진 이름이다.

미국 근로자들은 자발적으로 개인의 월급 중 일부를 납입하고 기업도 기여를 해야한다. 미국 역시 우리처럼 확정급여형이 대세로 자리잡는듯했지만 401k 도입으로 1980년대부터는 확정급여형을 중심으로 빠르게 증가했고, 개인퇴직계좌(IRA)와 함께 주요 은퇴준비 수단으로 부상했다.

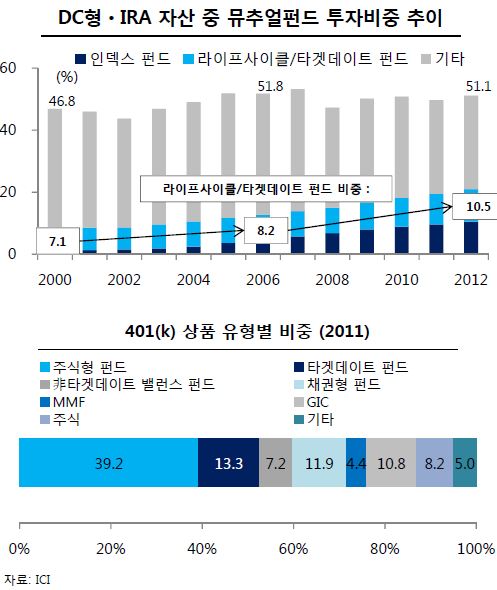

401(k) 유형을 보면 상당히 다양한 상품군으로 구성돼 있지만 주로 실적배당형 위주로 공격적으로 운용된다. 생애주기에 맞춰 점진적으로 위험자산 비율을 축소하는 타깃펀드와 같이 연금자산 특성을 고려한 것은 물론 주식형 펀드(39.2%)와 주식(8.2%) 투자 비중도 꽤 높다.

IRA도 미국 가구의 40%가 보유하고 있을 정도로 보급률이 꽤 높은데 대부분 직장을 옮기더라도 적립금을 찾지않고 IRA에 계속 적립한다. IRA도 세제혜택을 주고 특정나이가 되면 연금 또는 일시금으로 수령할 수 있다.

| ▲ 미국의 401(k) 상품 유형별 비중(출처:우리금융경영연구소) |

미국에서는 퇴직연금을 중도인출할 때 소득세의 10%를 패널티로 부과하면서 이를 제한한다. 또 401(k) 퇴직연금에 자동으로 가입하는 자동가입제도를 도입했다. 이렇다보니 퇴직연금과 자산운용업계가 동반성장했다. 피델리티와 뱅가드 등이 시장에서 높은 지배력을 보유할 수 있었던 데는 퇴직연금의 영향이 크다. 다른 금융사들도 업권별 강점을 활용한 차별화 노력에 나서면서 동반성장했다.

피델리티는 1946년 500만달러 규모의 꼬마펀드로 출발, 미국의 401(k)를 발판삼아 거대 금융그룹으로 성장했고 현재는 2조달러에 가까운 자금을 운용하며 펀드시장을 쥐락펴락하고 있다. 피델리티가 선보인 펀드는 바로 미국 퇴직연금의 상당비중을 차지하는 타깃 펀드였다.

물론 미국 역시 중소기업의 퇴직연금 도입이 상대적으로 낮다보니 여전히 이를 독려하기 위한 노력이 병행되고 있다. 또 아직까지 일시금 수령이 보편적이기 때문에 은퇴자산을 연금화할 수 있는 연금지급상품 시장의 성장 논의가 일어나면서 또 한번의 도약을 꾀하고 있다.

◇ 영국도 퇴직연금 개혁중..저소득층도 아우른다

영국의 연금 역시 국가주도의 공적연금과 기업과 개인 주도의 사적연금이 유기적인 연계를 이루고 있다. 특히 2002년부터 영국 정부는 퇴직연금 등 사적연금을 가입할 경우 공적연금 중 하나인 국가제2연금 가입 의무를 면제해 주면서 퇴직연금 가입률이 급증했다. 공적연금 일부가 사적연금으로 옮겨간 것이다.

물론 영국도 처음부터 확정기여형(DC)이 발달한 것은 아니다. 영국도 확정급여형(DB)형에 대한 높은 선호로 확정급여형 중심으로 성장해왔지만 계약직 비율이 상승하는 등 노동시장 환경이 변하면서 기업 부담이 늘었다. 이후 확정기여형 제도가 성숙단계에 진입하면서 비로소 퇴직연금의 큰 성장이 가능했다.

1990년대 중반 이후 퇴직연금자산을 연금소득으로 전환하기 위한 퇴직연금보험이 크게 증가했고 1995년 30억파운드에서 2007년 145억파운드로 늘었다. 2000년 3%에 불과했던 확정급여형 퇴직연금 비중은 2011년 40%로 13배 이상 급성장했다.

이후에도 영국의 연금개혁은 계속됐다. 지난 2012년엔 신 연금제도인 개인연금계좌제도(PA, Personal Accounts)를 도입했다. 저소득층 이하의 근로자들을 끌어들이기 위해, 확정기여형 방식으로 가입조건을 충족하는 근로자에 대해 자동으로 강제가입하도록 하는 구조다. 자영업자를 포함해 근로자 1인 이상의 모든 사업장이 자동가입돼 퇴직연금 공백 해소에 나섰다.

PA는 공적연금과 사적연금의 중간지대 성격으로 월급의 8%를 투자하지만 납입액의 절반은 회사(3%)와 정부(1%)가 분담해준다. 자동가입이라는 강제성과 탈퇴권리를 부여하되 투자처를 개인이 직접 선택할 수 있도록 했다. 아직 도입이 진행 중이며 내년쯤 마무리될 예정이다.

영국 근로자들도 은퇴 후 퇴직연금자산을 활용해 퇴직연금상품이나 개인연금상품에 가입하거나 현금으로 인출할 수 있지만 세제 측면에서는 퇴직연금 상품 가입에 더 많은 인센티브를 부여하고 있다. 현금으로 인출할 경우에는 25%만 비과세 혜택을 보기 때문에 현금수령액은 전체 연금자산의 80%선에 불과하다.

또 한가지 주목할 점은 퇴직연금 가입자들은 퇴직시점에서 독립금융자문사(IFA) 자격을 갖춘 연금전문가로부터 `퇴직연금보험 상품에 들지, 현금을 인출할지` 자문을 받는다는 것이다. 연금전문가는 퇴직자 개인별로 재무나 건강상태에 따라 퇴직옵션을 제안하고 가입자가 이를 선택할 수 있다.

영국 역시 퇴직연금 제도가 발달할 수 있었던 데에는 다양한 상품이 충분히 공급된 덕분이다. 위험률에 따라 상품이 세분화되고 노후실질소득을 보장하기 위한 물가연계예금이 탄생하는 등 다양한 상품들이 뒤따랐다.

◇ 일본, 한국과 달리 확정기여형 가입 활발

일본은 한국과 비슷한 형태의 퇴직연금 도입한 역사가 엇비슷하지만 우리와 달리 확정기여형 퇴직연금 가입이 활발하다.

일본은 1960년대 확정급여형에 가까운 퇴직연금인 후생연금기금과 적격퇴직연금이 도입됐다. 이후 2001년 연금개혁을 통해 신 퇴직연금제도를 만들면서 확정기여형이 본격적으로 확산된다. 우리보다 약 5년 가량 앞선 시점이다. 신 퇴직연금제도에도 확정급여형과 확정기여형이 공존했다. 하지만 확정기여형에 대한 세제혜택을 늘리면서 초기부터 확정기여형이 늘어나는 효과를 발휘했다. 가입연령 제한도 60세에서 65세로 확대했고 확정기여형에 대한 기여금 한도도 높였다.

일본에서는 기존 퇴직연금 제도가 계속 존재했지만 기존 기능은 차츰 축소하거나 폐지하면서 신 연금제도 가입 전환이 활발히 일어났다. 한국에도 좋은 모델이 될 수 있는 대목이다.

확정기여형이 도입된 후 일본 금융시장에서는 투자신탁의 정기 가입이 증가했고 국내 주식형 투자신탁 구입 비율도 높아졌다. 장기투자 성격이 강하다보니 해약률도 낮았다. 물론 일본 역시 원금보장형 비중이 높지만(2009년 기준 56.8%) 한국 만큼 쏠림은 심하지는 않은 편이다.

◆ 용어설명 : 401(k)

미국의 확정기여형 기업연금제도. 매달 일정금액의 퇴직금을 회사가 적립하면 근로자가 이를 운용해 스스로 투자결과에 책임지는 확정기여형 퇴직연금. 미국 근로자 퇴직소득보장법 401조K항에 규정돼 있어 401K로 불린다. 근로자 및 기업주는 일정한도 내에서 소득공제와 투자수익에 대한 비과세 혜택을 누리면서 연금을 개인 퇴직계좌에 적립하고 은퇴 후에는 낮은 소득세율하에 인출이 가능하게 된다. 세제 혜택과 기업의 추가 적립금 지원 등의 장점으로 미국 근로자들의 대표적인 노후 보장수단으로 정착됐다. 2009년부터 오바마 정부가 자동가입으로 제도를 바꾸면서 가입이 급증했다.