제약‧바이오 업종은 흔히 마라톤으로 비유되곤 합니다. 신약 연구개발에 10~15년이 소요돼 끈기와 인내를 필요로 하기 때문입니다. 여기에 전문성도 뒷받침돼야 하는 만큼 타 산업계가 성과를 내기에는 어려운 업종으로 꼽힙니다. 실제로 도전장을 내밀었던 대기업들 가운데 중도하차한 곳이 많습니다. 반면 삼성, SK, LG그룹은 오랜 시간과 비용을 투자한 끝에 속속 성과를 내고 있습니다.

◇ 삼성, 오직 ‘바이오의약품’에 역량 집중

삼성그룹의 제약‧바이오 사업은 올해 가장 눈부신 성과를 냈습니다. 삼성그룹의 제약‧바이오 사업은 바이오의약품을 위탁생산(CMO)하는 삼성바이오로직스와 바이오시밀러 개발을 담당하는 삼성바이오에피스로 나뉩니다. 삼성바이오에피스는 2015년 류머티스 관절염 치료제 ‘베네팔리(엔브렐 바이오시밀러)’를 처음으로 유럽에서 허가받았습니다. 이후 자체 개발한 플릭사비(레미케이드 바이오시밀러), 임랄디(휴미라 바이오시밀러), 온트루잔트(허셉틴 바이오시밀러) 등도 유럽과 미국에서 허가를 받으면서 국내‧외 바이오시밀러 시장을 선도하고 있습니다.

그러나 정작 모회사인 삼성바이오로직스는 수년간 적자를 이어왔었습니다. 그러다가 3조 원에 달하는 비용을 공격적으로 투자한 끝에 지난해부터 흑자를 내기 시작했죠. 특히 올해 코로나19로 많은 업계가 어려운 시기를 겪고 있는 상황에서 폭발적인 사업 수완을 보여줬습니다. 올해 상반기에만 국내외 기업들과 1조 4000억 원에 달하는 위탁생산 계약을 체결했습니다. 이제는 CMO에서 나아가 의약품위탁개발(CDO), 세포주 개발부터 공정개발, 스케일업, 상업생산까지 원스톱으로 제공하는 위탁개발생산(CDMO) 전문기업으로 사업영역을 확대하고 있습니다.[관련 기사: 삼성바이오로직스 “위탁연구‧개발‧생산 글로벌 최고로 도약”]

◇ SK, 합성‧바이오 신약 개발 및 위탁생산 등 ‘다재다능’

SK그룹 역시 올해 제약‧바이오 사업에서 괄목할 만한 성과를 냈습니다. SK그룹이 제약‧바이오 사업에 뛰어든 건 과거 선경그룹 시절이었던 1987년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 선경합섬은 생명과학연구소를 설립하고 삼신제약을 인수하면서 제약‧바이오 사업에 시동을 걸었습니다.

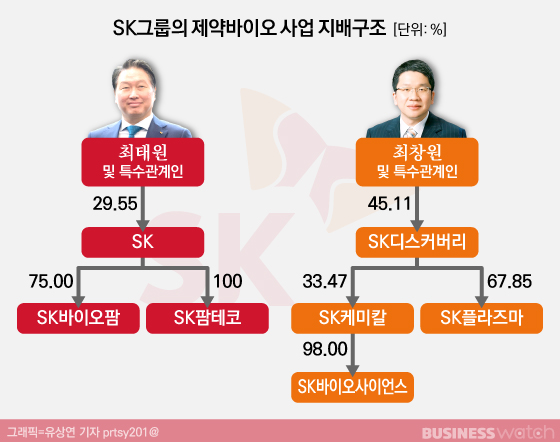

현재 SK그룹의 제약‧바이오 사업은 크게 5개사로 나뉩니다. 최태원 SK그룹 회장이 이끄는 SK바이오팜(신약개발)과 SK팜테코(CMO), 최창원 SK디스커버리 대표이사 부회장이 독자 경영하고 있는 SK케미칼(합성의약품), SK플라즈마(혈액제제), SK바이오사이언스(백신)가 있습니다.[관련 기사: [인사이드 스토리]SK그룹, 다음 타깃은 '제약·바이오']

SK바이오팜은 지난 2011년 SK그룹에서 분사했는데요. 2001년부터 심혈을 기울여온 뇌전증 치료제 신약 ‘엑스코프리(성분명 세노바메이트)’와 아일랜드 제약기업인 재즈 파마슈티컬스에 기술 이전했던 수면장애치료제 ‘수노시(성분명 솔리암페톨)’가 미국 허가를 획득했습니다. SK팜테코는 합성의약품 중심 CMO 전문기업에서 현재 프랑스 유전자 세포치료제 CMO 기업인 이포스케시(Yposkesi) 인수를 추진, 바이오의약품까지 아우르는 CDMO 전문기업으로 거듭날 준비에 한창입니다.

SK디스커버리는 지난 2017년 제약‧바이오 사업을 분리, SK케미칼을 신설했습니다. SK케미칼은 그동안 4가 독감백신 ‘스카이셀플루4가’, 대상포진 백신 '스카이조스터' 등을 속속 개발하며 백신사업을 키워왔는데요. 이듬해에는 자회사 SK바이오사이언스를 설립해 백신사업을 분사했습니다. 올해는 코로나19 백신 후보물질 'NBP2001'의 연구개발을 진행하면서 주목받고 있습니다.

◇ LG화학, 최초 국산 신약 성공…바이오 신약 도전

LG그룹은 최근 두각을 나타낸 삼성과 SK그룹에 가려지긴 했지만 제약‧바이오사업에서 가장 먼저 성과를 낸 대기업입니다. 물론 성과를 내기까지 굴곡도 많았는데요. LG그룹은 1981년 럭키중앙연구소 유전공학연구실을 신설하고 1990년 안진제약을 인수하면서 본격적인 투자를 시작했습니다. 그 결과 1991년 최초로 국산 신약인 퀴놀론계 항생제 ‘팩티브’ 개발에 성공했습니다. 이후 팩티브를 2003년 미국 시장에 내놓는데도 성공했지만 수익면에서는 큰 성과를 내진 못했죠.

LG화학이 빛을 발한 건 지난 2012년 국산 신약 19호로 허가받은 당뇨병 치료제 ‘제미글로’ 덕분입니다. 대부분의 국산 신약은 매출 100억 원을 넘기지 못했습니다. 그러나 ‘제미글로’는 지난해 매출 1000억 원을 돌파하는 등 국내 제약‧바이오 기업이 개발한 합성의약품 중 가장 성공한 제품입니다.

이제는 바이오의약품에도 눈을 돌리고 있는데요. 국내 줄기세포치료제 전문기업인 메디포스트 외에도 미국 큐바이오파마(CUE Biopharma), 영국 아박타(AVACTA) 등 국내‧외 제약‧바이오 기업들과 활발한 오픈이노베이션(개방형 혁신)을 전개하고 있습니다. 최근에는 바이오벤처 아이씨엠(ICM)으로부터 퇴행성관절염 유전자치료제 후보물질을 도입하기도 했습니다.

◇ 다수 대기업 실패한 제약‧바이오…인내‧끈기가 성공 비법

위 3사와 달리 제약‧바이오 사업에 뛰어들었다가 실패를 맛보고 발을 뺀 대기업들도 있습니다. 한화그룹, 아모레퍼시픽그룹, CJ그룹 등이 대표적입니다. 또 코오롱그룹의 코오롱생명과학도 고배를 마신 대표 기업입니다. 코오롱그룹은 유전자 골관절염치료제 ‘인보사’를 개발하는데 성공하면서 장밋빛 미래를 그렸습니다. 그러나 미국 진출 과정에서 세포 성분이 뒤바뀐 것으로 밝혀져 국내 허가를 받은 지 2년 만에 허가가 취소됐습니다. 코오롱생명과학의 경우 포기하지 않고 ‘인보사’의 미국 임상 재개와 함께 3개의 바이오 신약 개발을 위해 노력하고 있습니다.[관련 기사: [인사이드스토리]인보사, 일단 한숨은 돌렸지만]

아무리 자금이 풍부한 대기업이라 하더라도 전문성이 부족한 만큼 제약·바이오 분야에서 성공하기 위해서는 전통 제약‧바이오 기업들보다 더 많은 노력이 필요합니다. 이에 삼성그룹은 온전히 바이오의약품에 집중하고 있습니다. 전문성으로 승부를 보겠다는 생각입니다. SK와 LG그룹은 합성의약품과 바이오의약품을 고루 키우고 있죠.

집중 분야에 조금씩 차이는 있지만 이들 세 기업은 제약‧바이오 사업을 미래 성장동력으로 삼아 글로벌 제약‧바이오 기업으로 도약하겠다는 공통 목표가 있습니다. 이를 위해 끈기와 인내를 갖고 지속적인 투자도 아끼지 않고 있습니다. 전통 제약‧바이오 기업들에 부족한 자금력을 갖춘 만큼 업계 기대도 큰데요. 대기업들의 선의의 경쟁이 한국 제약‧바이오산업을 글로벌 시장 진출 활성화로 이어지길 기대해봅니다.