하이브-어도어 사태가 일어난 지 어느새 한 달이 지나고 있어요. 방시혁 하이브 이사회 의장과 민희진 어도어 대표이사의 갈등도 계속 이어지고 있는데요. 갈등이 일어난 배경에는 이른바 '멀티레이블(Multi-Label)'로 불리는 자회사 체제가 자리하고 있어요.

▷관련공시: 2021년 3월 22일 하이브 사업보고서(2020.12)

하이브가 본격적으로 멀티레이블 체제를 구축한 건 2019년부터예요. 당시 빅히트엔터테인먼트(옛 사명)는 2019년 쏘스뮤직(르세라핌 소속사)을 인수했고 2020년 플레디스엔터테인먼트(세븐틴 소속사), KOZ엔터테인먼트(지코 소속사)를 추가로 인수했어요.

하이브는 멀티레이블 체제 구축을 위해 회사의 핵심 아티스트인 방탄소년단(BTS)도 레이블 체제로 편입했는데요. 2021년 사명을 빅히트엔터티인먼트에서 하이브로 바꾸고, 그해 7월 빅히트뮤직을 물적분할해 BTS를 하이브 밖으로 내보냈어요.

현재 하이브의 국내 멀티레이블은 빅히트뮤직, 플레디스엔터테인먼트, 쏘스뮤직, KOZ엔터테인먼트, 빌리프랩 그리고 이번 갈등의 중심에 서있는 어도어(2021년 설립, 뉴진스 소속사)까지 총 6곳이에요. 여기에 미국, 일본, 멕시코 등에 있는 레이블을 포함하면 하이브의 레이블은 총 11개에 달해요.

▷관련공시: 2024년 3월 22일 하이브 사업보고서(2023.12)

이번 논란은 하이브의 멀티레이블 중 하나인 어도어와의 사이에서 갈등이 일어났다는 점인데요. 하이브의 멀티레이블 체제를 공시에서는 어떻게 표현하고 있는지, 하이브에게 멀티레이블 체제가 어떤 의미인지를 살펴볼게요. 이수만과 다른 엔터사 꿈꾼 방시혁

엔터테인먼트 기업의 원조인 SM엔터테인먼트(이하 SM)는 1995년 설립해 2000년 코스닥 시장에 상장했고 수많은 인기 가수들을 배출했죠. 그동안 SM을 거쳐 간 대부분의 가수(H.O.T., 신화, 동방신기 소녀시대 등)들이 SM소속으로 활동했고 현재 엑소, 샤이니, 레드벨벳, 에스파 등도 SM과 직접 계약을 맺고 활동하고 있어요.

반면 하이브는 2019년부터 레이블 체제를 본격적으로 도입했어요. 방시혁 의장이 만들어낸 핵심 아티스트 BTS도 현재 하이브 소속이 아닌 자회사 빅히트뮤직 소속으로 활동하고 있죠. 우리가 알고 있는 뉴진스, 르세라핌 역시 하이브가 아닌 개별 레이블과 직접 계약을 맺고 활동하고 있어요.

레이블체제 확장 당시 하이브는 "쏘스뮤직은 기존 경영진을 유임해 레이블의 색깔과 독립성을 유지해 운영할 계획"이라고 강조했는데요.

레이블의 색깔과 독립성을 유지하겠다는 말은 기존 SM과는 다른 길을 걷겠다는 의지로 볼 수 있어요. SM이 수직적 체제에서 일명 '이수만 선생님'의 색깔과 영향력을 고스란히 닮은 가수들을 배출했죠. 반면 방시혁 하이브 의장은 수평적 체제에서 레이블의 독립성을 존중하고 각 레이블의 개성과 색깔을 살리는 경영을 하겠다는 의미죠.

하이브는 사업보고서 내에서도 레이블의 독립성을 강조하고 있어요.

현재 하이브는 한국, 일본, 미국 등에 걸쳐 12개의 독립적인 레이블을 운영하며...창작자들에게 최적의 환경을 제공하고, 독립성을 보장함으로써, 레이블 간의 협력과 경쟁을 통해 성장을 유도하는 환경을 조성하였습니다. -하이브 사업보고서 II.사업의 내용-

물론 최근에는 SM도 레이블 체제를 도입하겠다고 발표했어요. 앞서 YG엔터테인먼트와 JYP엔터테인먼트도 레이블 체제를 도입한 바 있는데요. 다만 이들은 별도의 독립 법인을 따로 세워 레이블 체제를 구축하는 하이브 방식이 아니라, 본사 내에 레이블 체제를 구축했다는 점에서 하이브와는 큰 차이점이 있어요. 재무제표 상 BTS는 하이브 자산이 아니다

그렇다면 기존 엔터사와는 다른 경영을 지향하는 하이브의 레이블 체제는 재무제표에 어떤 영향을 미치고 있을까요.

BTS, 뉴진스 등 연예인들의 전속계약금은 재무상태표상 무형자산에 반영해요. 하이브는 무형자산 내에서도 '기타의 무형자산'이라는 항목에 전속계약금을 반영했어요.

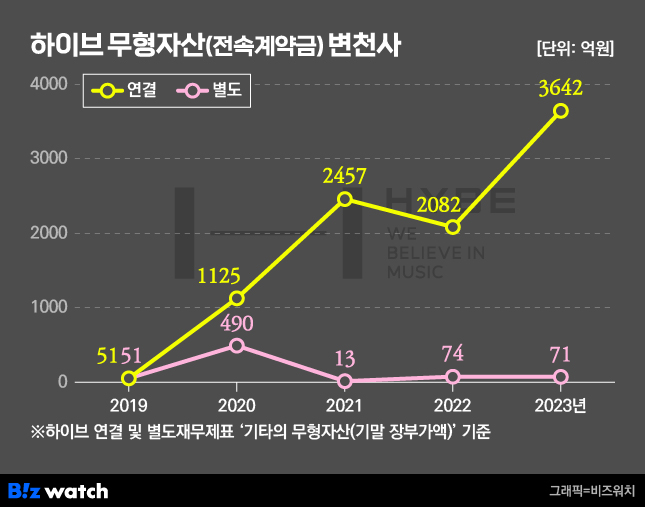

지난해 사업보고서 별도재무제표 기준 하이브의 기타의 무형자산 금액(기말 장부금액 기준)은 71억원이에요. 반면 연결재무제표 기준 기타의 무형자산 금액은 무려 3642억원에 달해요. 연결재무제표 기준 기타의 무형자산 금액에서 순수한 하이브의 무형자산 금액은 2%에 불과한 데요.

이는 BTS, 뉴진스, 르세라핌 등 가수들이 각자 소속되어 있는 레이블과 전속계약을 체결하기 때문이에요. BTS는 빅히트뮤직, 뉴진스는 어도어, 르세라핌은 쏘스뮤직과 전속계약을 체결하고 이들의 전속계약금은 각 레이블 재무제표의 무형자산에 반영하는 것이죠. 즉 재무제표만 보면 BTS, 뉴진스, 르세라핌 등 가수들은 하이브의 자산이 아니라고 볼 수 있어요.

특히 눈에 띄는 것은 2021년 빅히트뮤직을 물적분할해 BTS를 자회사로 보낼 당시 하이브의 무형자산금액이 크게 줄어들었다는 점이에요. BTS를 직접 보유하고 있었던 2021년 초 하이브의 '기타의 무형자산' 금액은 490억원에 달했지만 이후 물적분할을 통해 BTS를 떼어내면서 해당 금액은 13억원으로 쪼그라들었어요. 에스파·블랙핑크·데이식스는 SM·YG·JYP 자산

그럼 SM 소속가수들은 재무제표에 어떻게 반영되어 있을까요. SM은 전속계약권이라는 항목으로 표시하고 있는데요. 별도재무제표상 SM의 전속계약권 액수(기말 장부금액 기준)는 90억원이고 연결재무제표 상 전속계약권 금액은 150억원이에요. 연결재무제표 기준 전속계약권 금액에서 순수하게 SM의 전속계약권 금액이 차지하는 비중은 60% 수준이에요.

SM이 직접 계약을 체결하는 가수들도 있지만 키이스트 등 SM이 지분을 가진 매니지먼트사에 소속되어 있는 다른 연예인들도 있기 때문에 연결재무재표 상 전속계약권 금액이 더 크게 잡혀있어요. 그래도 하이브보다는 전체 액수에서 SM의 전속계약권 금액이 차지하는 비중이 크죠.

또 다른 엔터사 YG엔터테인먼트의 별도재무제표 기준 전속계약금(기말 장부금액 기준)은 358억원, 연결재무제표 기준 금액 역시 358억원으로 동일해요. YG는 회사가 직접 소속 가수 또는 배우들과 계약을 체결하고 있다는 점을 알 수 있어요.

JYP엔터테인먼트 역시 별도재무제표 기준 전속계약금(기말 장부금액 기준)은 78억원, 연결재무제표 기준 전속계약금은 90억원으로 별도와 연결재무제표 상 금액이 크게 차이 나지 않아요. 순이익 1834억원 VS 순손실 1900억원

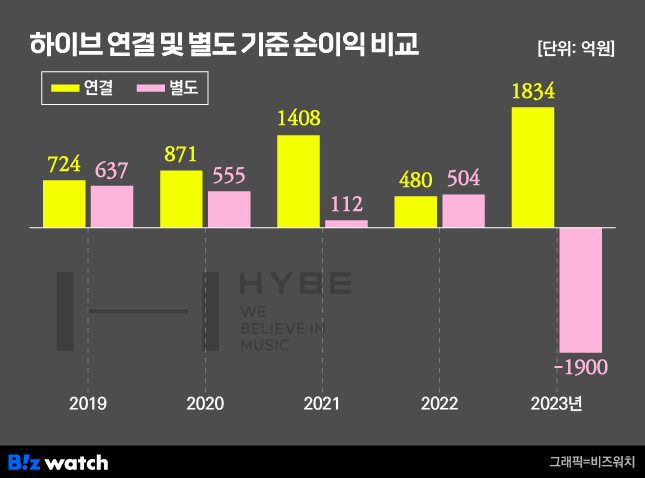

하이브의 멀티레이블 체제는 손익계산서에서도 극명하게 드러나요. 지난해 연결재무제표 기준 하이브는 2조1780억원의 매출액을 올렸는데요. 각종 비용 등을 제외한 영업이익은 2956억원을 기록했어요. 이어 법인세 등을 반영해도 무려 1834억원의 순이익을 냈는데요.

반면 지난해 별도재무제표 기준 하이브의 매출액은 6141억원이에요. 영업이익은 259억원을 기록했어요. 매출액은 6000억원이 넘었지만 매출원가와 판매·관리비 등의 비용이 크게 들면서 영업이익이 줄었는데요.

여기에 금융비용 등 영업외 손익을 반영하면 지난해 하이브는 1900억원의 순손실을 기록했어요. 연결재무제표 순이익은 1834억원이었는데 별도재무제표는 정 반대로 1900억원의 순손실을 기록한 것이죠. 즉 쏘스뮤직, 어도어 등 레이블이 없었다면 하이브는 적자를 기록할 수밖에 없었던 것이죠.

실제 민희진 대표가 운영하는 어도어(하이브 지분율 80%)는 지난해 매출액 1103억원, 영업이익 335억원, 순이익 265억원을 기록했어요. 또 다른 레이블 빅히트뮤직(하이브 지분율 100%)은 매출액 5523억원, 영업이익 1776억원, 순이익 1403억원을 냈어요. 쏘스뮤직(하이브 지분율 80%)도 매출액 611억원, 영업이익 120억원, 순이익 122억원의 견고한 실적을 기록했어요.

물론 하이브가 별도재무제표 상 적자를 낸 것은 지난해 이례적으로 기타비용과 금융비용이 많이 들었기 때문이에요. 기타비용은 종속기업 투자주식 손상차손(종속기업의 가치하락) 액수가 크게 늘어난 영향이고요. 금융비용 역시 하이브가 보유한 금융자산(주식 등)이 가치가 떨어졌고 하락한 만큼을 평가손실로 반영하면서 금융비용 액수가 늘어났어요.

어찌됐든 하이브가 독자적인 경영판단으로 투자한 금융자산 등에서 평가손실이 발생하면서 순손실을 낸만큼 적자의 책임은 어디까지나 하이브와 회사의 경영진에게 있는 것이죠.

그렇다면 다른 엔터사들도 종속기업의 덕을 보고 있을까요.

SM은 지난해 연결재무제표 기준 매출액 9611억원, 영업이익 1135억원, 순이익 827억원을 기록했어요. 별도재무제표는 매출액 6195억원, 영업이익 1150억원, 순이익 649억원을 냈어요. 굳이 종속기업의 실적을 넣지 않더라도 순수한 SM 경영실적이 나쁘지 않다는 것을 알 수 있어요.

YG 역시 지난해 연결재무제표 기준 매출액 5692억원, 영업이익 869억원, 순이익 770억원을 기록했어요. 별도재무제표는 3815억원, 영업이익 581억원, 순이익 530억원을 기록해 SM과 비슷한 흐름을 보였어요.

JYP는 지난해 연결재무제표 기준 매출액 5665억원, 영업이익 1694억원, 순이익 1050억원을 냈어요. 별도재무제표 기준으로는 매출액 4771억원, 영업이익 1515억원, 순이익 1201억원을 기록했어요. SM‧YG‧JYP는 종속기업이 없더라도 독자적으로 견고한 실적을 내고 있다는 것을 알 수 있어요.

하이브와 멀티레이블, 공생 가능할까

물론 하이브의 레이블은 어디까지나 하이브가 많은 지분을 투자했기 때문에 성장할 수 있었고 좋은 실적도 낼 수 있었죠.

최근 갈등을 겪고 있는 어도어 역시 자본금 129억원을 투자 받았고 하이브, 위버스컴퍼니, 빅히트뮤직, 하이브아이엠 등 계열사를 대상으로 올리고 있는 매출액도 상당해요. 이 역시 어도어가 하이브 그룹 내에 있지 않다면 얻기 힘든 실적임은 분명하죠.

다만 반대로 어도어로 인해 하이브가 얻는 이점도 상당해요. 지난해 하이브는 어도어로부터 157억원의 매출액을 올렸어요. 빅히트뮤직으로부터 매출액 386억원, 쏘스뮤직으로부터 110억원, 빌리프랩으로부터 96억원, 플레디스엔터테인먼트로부터 290억원의 매출액을 기록했어요. 아울러 개별 레이블들이 이루어낸 성과 역시 하이브 연결재무제표에 고스란히 반영되고 있죠.

하이브도 레이블을 통해 상당한 이점을 누리고 있는 것이에요. 지분투자를 했으니 당연히 얻을 수 있는 이점이라고 생각하면 곤란해요. 각 레이블 경영진과 소속 가수들의 노력이 없었다면 하이브 역시 누릴 수 없는 이점이기 때문이죠.

정말 경영권 탈취 시도가 있었는지 여부는 논외로 하더라도 독립성과 개성을 강조해온 방시혁 의장의 레이블 체제에 구멍이 생겼다는 점은 아쉬운 대목이에요. 수평적 체제를 강조해 온 방시혁 의장의 경영 방향이 이번 사태로 인해 문제가 있다는 점을 보여주고 있기 때문이죠.

하이브는 지난해 사업보고서를 통해 "멀티 레이블 전략을 통해서 성장을 지속시켜나갈 계획"이라고 밝혔는데요. 이어 "창작자들에게 최적의 환경을 제공하고, 독립성을 보장함으로써, 레이블 간의 협력과 경쟁을 통해 성장을 유도하는 환경을 조성하겠다"고 강조했어요.

과연 하이브 레이블 체제가 독립성과 건전한 협력 및 경쟁이 가능한 체제가 될 수 있을지 지켜봐야 할 대목이에요.