[뮌헨=원정희 노명현 배민주 기자]"2년 마다 임대차(전세)계약을 한다고요? 굉장히 이상하네요."

월터 데브리스(Walter Timo de Vries) 뮌헨공과대학 도시지리환경공학부 토지관리학과 교수는 우리나라 전세계약에 대한 얘기를 듣더니 매우 의아해 했다.

"이해하기 어렵네요. 독일과는 너무 다르네요"라며 연거푸 정말 그러냐는 식의 눈빛을 보내왔다.

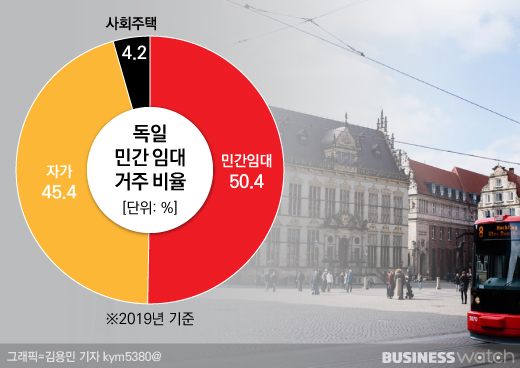

독일을 이번 취재 대상에 넣은 데는 우리와 유사한 민간임대 중심으로 주거시장이 형성돼 있다는 점 때문이다. 대부분의 유럽국가들이 사회주택 등 공공임대 비중이 높은 반면 독일은 사회주택 비중이 4.2%에 불과하다.

민간임대 비중이 50.4%에 달하며 심지어 자가주택(45.4%) 비중보다 높은 점도 특징이다. 자기 집에 사는 사람보다 남의 집에 세들어 사는 사람이 더 많다는 얘기다.

우리 역시 공공임대보다 민간임대(전·월세) 비중이 훨씬 크지만 자가 거주(57.7%)를 뛰어넘지는 않는다.

이는 임차인들의 주거안정 수준을 간접적으로 엿볼 수 있는 수치이기도 하다. 우리는 민간임대에 살아도 자가를 선호한다. 전세난민이라는 얘기가 있을 정도로 세입자들의 주거불안은 심각하다. 이러니 내집마련이 일생일대의 숙제가 된다.

하지만 독일에서는 장기간 안정적으로 거주할 수 있는 임차제도 덕분에 이같은 민간임대 체제가 유지될 수 있다.

데브리스 교수는 "전통적으로 독일 사람들은 집을 민간 임차해서 사는 것에 익숙하다"면서 "대부분은 평생 살 목적으로 임차해서 살고 있다"고 설명했다.

이 때문에 "독일의 임차계약은 제한된 기간 동안 계약을 하고 들어가거나 반대로 기간을 정하지 않고 임차를 하는 경우로 나뉘는데 평생 살거나 길게 사는 것을 선호한다"고 덧붙였다. 이러니 2년마다 계약을 하거나 이사를 해야 하는 우리나라의 실정에 놀랄만도 하다.

자가소유 비중이 낮은 이유에 대해선 "집값 자체가 비싸고, 집을 살때 세금면제 혜택이 없기 때문에 매우 비싼 가격에 사야하는 것이 가장 큰 이유"라고 설명했다

데브리스 교수는 "집주인이 마음대로 계약을 해지할 수 없고 계약을 해지하려면 합당한 이유가 있어야 한다"고 강조했다. 가령 집주인이 집을 팔거나 혹은 해당 집에 집주인이 들어가 사는 경우 등으로 극히 제한돼 있다.

이어 "집을 팔 때도 세입자에게 넉넉한 기간을 줘야 하고, 오래 거주하면 할수록 그 기간은 더 길어진다"고 덧붙였다.

그는 "임차인이 집세를 밀리는 등 계약서에 있는 내용을 이행하지 않아 법적인 조치로 내쫒을 수는 있다"면서도 "이 경우에도 최소 3개월 이상, 오래 거주했다면 통보기간은 더 길게 줘야 한다"고 말했다.

또 "임차인보호를 위한 시민단체가 있기 때문에 임차인이 보호받지 못한다고 하는 경우 임차인협회에서 지원을 해준다"고 설명했다. 1차적으로 법적인 보호를 받는 동시에 임차인을 대변하고 지원하는 임차인협회를 통해 이중보호를 받고 있는 셈이다.

임대료 인상에도 제약을 받는다. 2년에 한번 발표하는 '미트슈피겔(Mietspiegel)', 즉 표준임대료를 기초로 10% 이상 임대료를 인상할 수 없도록 제한하고 있다.

데브리스 교수는 "표준임대료 발표가 조사 결과에 따라 가격이 높아지면 임대료를 더 올리는 부작용이 생길 수 있어 찬반의견이 있다"면서도 "대부분은 임대료를 안정시키는 효과가 더 크다고 보고 있다"고 전했다.

아울러 "임대료를 올리는 경우에도 집을 고치는 식으로 추가 비용이 드는 등의 합당한 이유가 있어야 한다"고 강조했다.

다만 "강제력이 없기 때문(가이드라인 성격)에 집주인이 10% 이상 올리는 경우도 있다"며 "임차인협회를 통해 고소하는 등의 법적인 조치를 취할 수 있지만 해당 과정이 쉽지는 않기 때문에 실제로 법적으로 해결하는 경우는 많지 않다"고 덧붙였다.

이 때문에 최근들어 뮌헨과 같은 독일의 대도시에선 임대료 인상과 관련한 대규모 집회가 빈발하고 있다고 우려했다. 다른 주요국의 대도시와 마찬가지로 공급 부족과 땅값 상승, 이에 따른 집값 상승 등이 원인이 되고 있으며 사회현안이기도 하다.

그럼에도 전셋값 상승시기에 5000만원, 많게는 1억원씩 올리거나 이에 응하지 못하면 2년에 한번 전셋집을 옮겨다녀야 하는 '전세난민'을 생각해보면 우리에겐 여전히 독일의 제도가 시사하는 바가 크다.

뮌헨 취재 과정에서 우연히 만나 대화를 나누게 된 임대주택 거주자 커스틴(Kirsten·48세)은 "인구가 늘어나고 도시 밀도가 높아지면서 정부가 안정적인 거주지를 제공하는 것은 굉장히 어려운 일이 되고 있다"고 토로했다. 그 역시 프랑크푸르트에서 살며 임대료가 오르고 있는 점에 대한 불만을 갖고 있다.

하지만 "독일은 임대료 인상 제한이 있고 아무리 대도시라 해도 해당 기준을 초과할 수 없다"면서 "만약 독일에서도 한국처럼 2년마다 임대료가 오르는 상황이라면 임차인은 안전하지 못할 것"이라고 말했다.

100% 만족하지는 못하더라도 국가가 최소한의 주거안정을 보장해주고 있다는 믿음을 갖고 있다는 점에서 다시한번 우리나라의 상황을 되돌아보게 만드는 대목이다.