최근 20대 초반의 한 유명 유튜버가 전세사기 피해를 당한 뒤 피해 주택(이른바 '폭탄')을 다른 세입자에게 넘기려 했다는 게 알려지면서 뭇매를 맞았다. 이 사례는 '전세사기 폭탄 돌리기'라는 이름으로 여러 커뮤니티에서 공유되면서 여전히 논란이 되고 있다.

피해자가 자신의 피해를 모면하기 위해 또 다른 피해자를 만들어낼 뻔했다는 점에서 해당 유튜버에 대한 부정적 여론이 들끓는다. 논란이 되자 그는 "임대인과 공인중개사의 말대로 새로운 임차인을 구하는 게 유일한 해결책인 줄 알았다"고 해명했다.

도덕적 잣대를 들이밀면 그는 비판받을 수 있다. 피해를 떠넘기려 했다는 점에서 무책임하고 비양심적이었다. 하지만 한발 더 들여다보면 아직 대학생인 그 역시 전세사기를 당한 피해자다.

사회 경험이 부족한 20·30대 위주로 전세사기 피해가 다량 발생하는 작금의 사태에 비춰보면, 모든 책임을 개인에게만 묻을 수 있을까. 대규모 전세사기 문제는 벌써 2년 가까이 수면 위에 떠올라 있지만 좀처럼 수습되지 않고 있다.

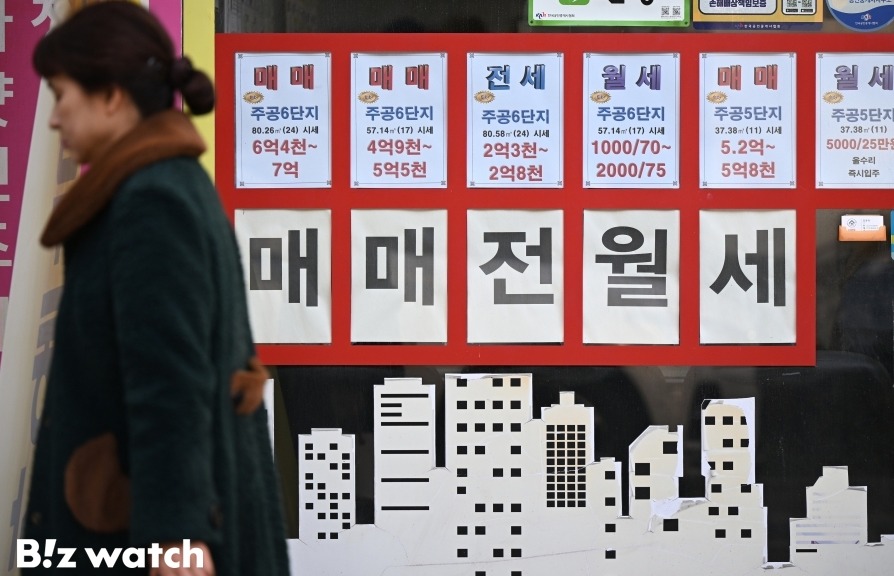

최근 사태의 시작은 2022년 10월 '빌라왕' 사건이다. 수도권에서 1139채의 빌라·오피스텔을 임대했던 40대 김 모 씨가 갑자기 사망하면서 전세보증금을 돌려받지 못한 대규모 피해자가 생겼다. 이 사건을 계기로 전세 제도 및 전세보증보험의 허점이 드러났다.

여기에 집값 하락까지 맞물리면서 전국 곳곳에서 '오피스텔왕', '건축왕', '빌라신' 등의 사건이 줄줄이 터졌다. 부동산 호황기에 올라탔던 '무자본 갭투자자'들이 집값 하락세에 속속 백기를 들면서 '역전세', '깡통전세'의 민낯이 드러나기 시작한 것이다. ▷관련 기사:[집잇슈]'빌라왕' 사태에 속수무책…내 전세금 괜찮을까(2022년12월21일)

피해가 커지자 정부 차원에서 나서 전세사기 대책을 마련했지만 대책 역시 허점 투성이었다. 피해자 인정 기준도 까다롭고 피해자가 많아 피해지원센터 등에 연결하기도 쉽지 않았다. 그 사이 지친 피해자들이 세상을 등지면서 사태는 '사회적 재난' 수준에 치달았다.

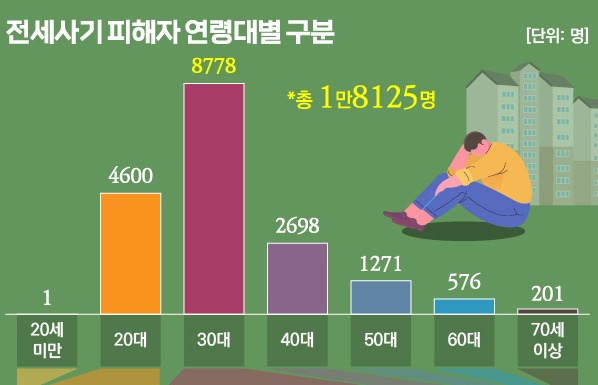

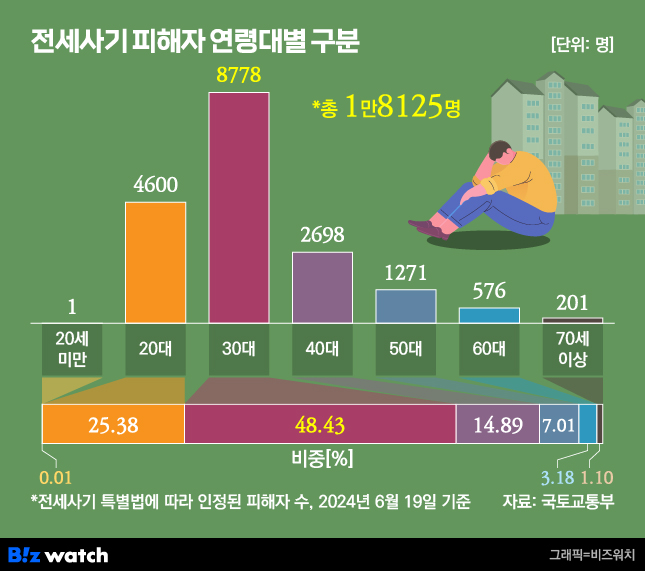

무엇보다 20·30 청년층의 피해가 대다수였다는 점이 심각성을 더했다. 국토교통부가 국회 국토교통위원회에서 보고한 전세사기 피해 지원 현황 자료에 따르면 이달 19일까지 피해자로 인정된 총 1만8125명 가운데 30대가 8778명(48.4%)으로 가장 많았다.

이어 20대가 4600명(25.4%)으로 뒤를 이었다. 20·30대가 전체 피해자의 73.8%로, 피해자 10명 중 7명은 청년층인 셈이다. 안타까운 현실이었지만 시간이 지날수록 날카로운 시선이 많아졌다. "부주의하게 계약을 한 개인 탓이다", "수천만~수억원의 보증금이 걸린 계약인데 더 철저히 알아봤어야 하는 것 아니냐"는 등의 비판이 줄을 이었다.

둘로 나뉜 여론처럼 정치적으로도 나뉘어 공방을 이어갔다. 야당은 신속한 피해자 구제를 위해 '선구제 후회수' 시행을 주장했고, 정부와 여당은 해당 방식이 현실적으로 불가능하고 기금 사용처도 맞지 않다며 반대했다. ▷관련 기사:전세사기특별법 운명의 날…'개정안vs정부안' 뭐가 달랐나?(5월28일)

결국 '선구제 후회수'를 골자로 한 전세사기특별법은 지난 5월 21대 국회 마지막 본회의에 통과됐으나 윤석열 대통령이 거부권을 행사하면서 폐기됐다. 정부는 22대 국회가 출범하고 한 달이 다 돼가도록 정부안을 담은 법안을 발의하지 않은 상태다.

이달 25일 열린 국회 국토교통위원회 '전세사기 특별법 입법 청문회'에서도 여야의 싸움은 이어졌다. 여당이 청문회 일정이 협의되지 않았다는 점을 들며 청문회에 불참한 가운데, 야당은 주무 부처 장관인 박상우 국토교통부 장관을 맹공격했다.

계속해서 공방만 이어가는 모습이다. 그 사이 신촌 등 대학가에서 한 임대인에게 94명이 총 102억5500만원의 전세보증금을 돌려받지 못하는 사태가 또 드러났다. 제대로 해결된 것 없이 사고만 이어지는 상황에서 정부는 불안감을 더하고 있다.

박상우 장관은 지난해 12월 취임 후 한 번도 전세사기 피해자들을 직접 만나지 않았고, 피해자들에게 책임을 떠넘기는 듯한 발언을 하기도 했다. 아울러 '전세 제도의 종말'을 거듭 암시하며 전세 대책을 내놓겠다고 했으나 발표를 무기한 연기하고 있다. ▷관련 기사:박상우 "덜렁덜렁 전세계약 발언 죄송"…'전세사기' 언급 사과(6월25일)

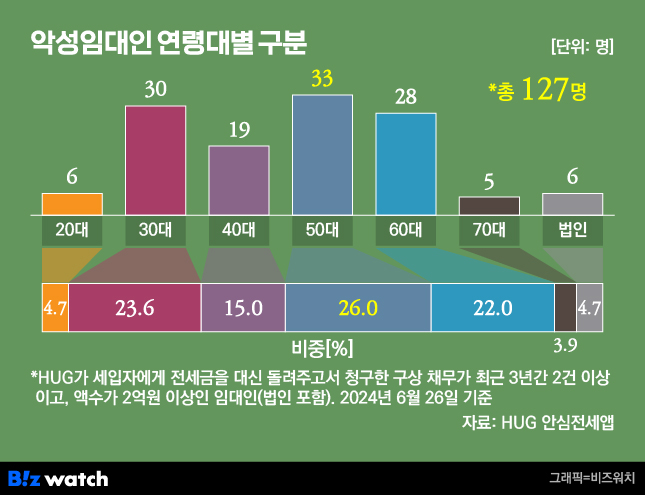

최근 공개하기 시작한 '악성 임대인' 명단도 127명에 불과하다. 피해 규모에 비해선 공개 범위가 좁다. 아이러니 하게도 20·30 젊은층의 가해도 만만치 않았다. 이달 26일 기준 안심전세앱에 공개된 악성 임대인 127명을 일일이 들여다봤다.

50대가 33명(26.0%)으로 가장 많았고 이어 30대가 30명(23.6%)으로 나타났다. △60대 28명(22.0%) △40대 19명(15.0%) △20대 6명(4.7%) △70대 5명(3.9%) △법인 6곳(4.7%) 등으로 드러났다. 20·30이 전체의 28.3%나 차지했다. 젊은층 역시 집값 상승에 올라타 투기를 했고 많은 피해자를 양산한 것으로 풀이된다.

물론 모든 게 정부의 탓이냐고 묻는다면 '그렇다'고 답하긴 어려운 문제다. 전세는 정책 제도가 아닌 사인 간 계약으로 이뤄지는 임대차 유형 중 하나기 때문에 사실상 계약자들에게 책임이 있다. 하지만 끝없이 올랐던 집값, 허점 투성이었던 전세 형태, 이 모든 걸 바로 잡지 못한 정부 정책도 화살을 맞을만하다.

지금은 '누가 죄인인가'에 집중할 때가 아니다. 빌라왕 사태가 드러난 지 1년 반이 훌쩍 지난 올해 5월1일에도 여덟 번째 전세사기 피해자가 세상을 등졌다. 비극이 더 치닫기 전에 여야가 합의해 하루빨리 구체적이고 실효성 있는 구제 및 재발 방지 방안을 마련하고, 임대차 유형을 점검해 근본적인 해결책을 찾을 필요가 있다.